サービス

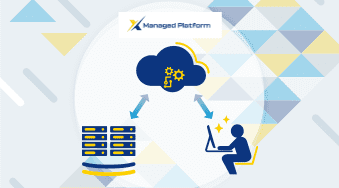

主なマネージドサービス

マネージド・関連

全21サービス

- 豊富な拡張

コンポーネント : - セキュリティ 、 監視 、AI検知 、自動化コンポーネント

- 多彩な支援

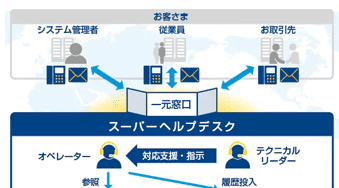

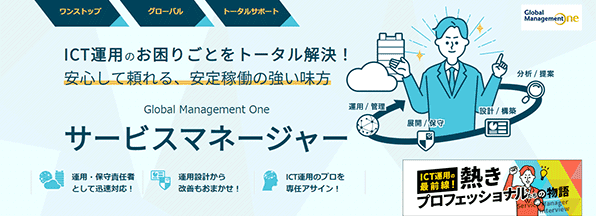

サービス : - ヘルプデスク 、コンタクトセンター 、デリバリー 、サービスマネージャー

マネージド導入事例

マンガdeウィズICT

ICT環境の構築・監視・運用管理までワンストップでアウトソーシングする「トータルマネージドソリューション」について、その特長をマンガで楽しく解説します。

★★ 2024.09 リニューアルOPEN! ★★

4つのジャンルから選んで探せる検索機能を追加し、希望に合うマンガを簡単に見つけられるようになりました。

新着作品

-

セキュリティ対策

ゲートウェイセキュリティ機能をワンストップで提供

Zscaler

毎日大忙しのアリンコカンパニーで、セキュリティ改善に向けてミーティングを開くことに。モグラさん提案の「Zscaler」について、みんな興味津々です。

-

セキュリティ対策

Taniumで完璧な衛生管理を。

EPMで鉄壁のセキュリティを。EPM(Tanium)

M社の機密情報に関する指令を受けたエージェント01と、サイバーハイジーンで迎え撃つ刑事ジャスミン。手に汗握る(ほどでもない)攻防戦の結末はいかに!

-

セキュリティ対策

シングルベンダーSASEを実現し、ネットワークとセキュリティ基盤をまるっと提供

VxGPlatform®

みんな仲良しアニマルランドで、クイズ大会を開催!クスっと笑える珍回答も飛び出しつつ、VxGPlatformについて楽しく知識を増やしていきます。

マネージドサービスとは

ICTコラム

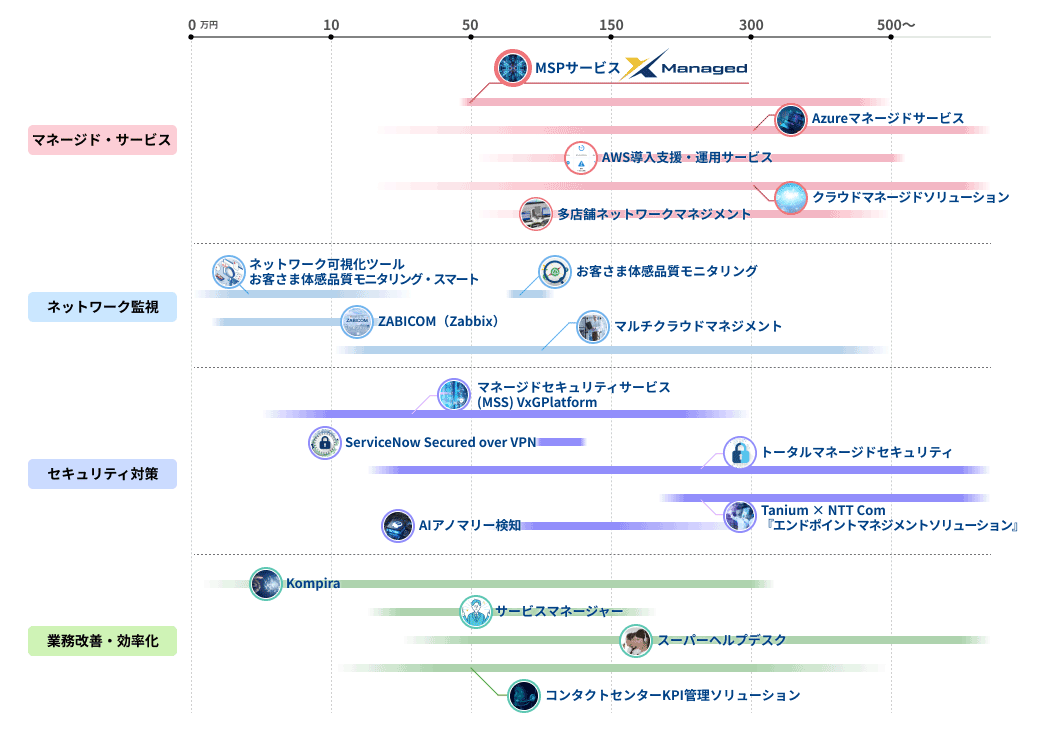

サービスマップ

各サービスをクリックすると、それぞれのサービスページへと移動します。

左右にスクロールしてご覧ください。

月間コスト

サービスメニュー

各サービスをクリックすると、それぞれのサービスページへと移動します。

左右にスクロールしてご覧ください。

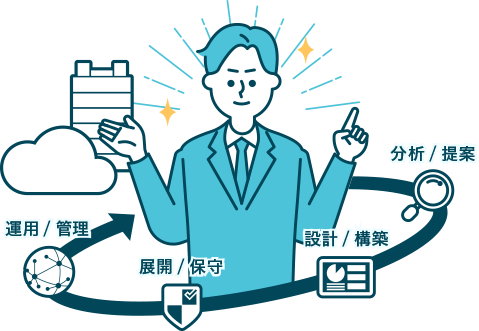

マネージド・特性マップ

| オールインワン・コンポーザブル | カスタマイズ | ワンストップ |

|---|---|---|

|

網羅的に機能を揃え選択によって最適化とコスト的成果を実現 |

網羅的に機能を揃え選択によって最適化とコスト的成果を実現 |

要件定義から構築、そしてマネージド提供まで一気通貫で提供 |

個別ソリューション・特性マップ

| 監視・可視化 | セキュリティ | 自動化 | 管理 | |

|---|---|---|---|---|

| ネットワークのパフォーマンスやトラフィック監視 | 閉域ネットワーク・AIを使ったセキュリティ対策 | Tier1のシステム運用自動化 | オープンソースの統合管理、サービスの請負管理 | |

| 自社SW導入 (ツール) |

||||

| 導入運用 サポート |

||||

| 運用請負 |

JP

JP