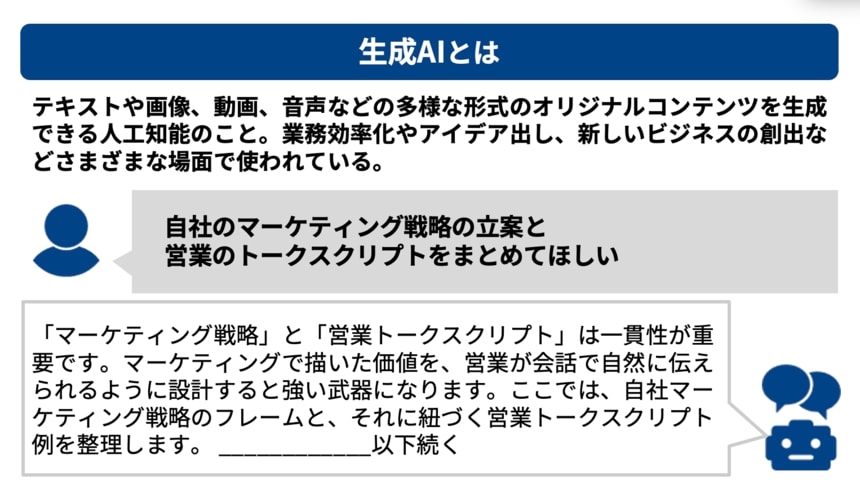

1.生成AIとは

生成AI(Generative AI)とは、テキストや画像、動画、音声などの多様な形式のオリジナルコンテンツを生成できる人工知能(※)のことです。

学習した膨大なデータをもとにプロンプト(指示や情報収集する条件のこと)に従って、新たなコンテンツや価値を創出できます。

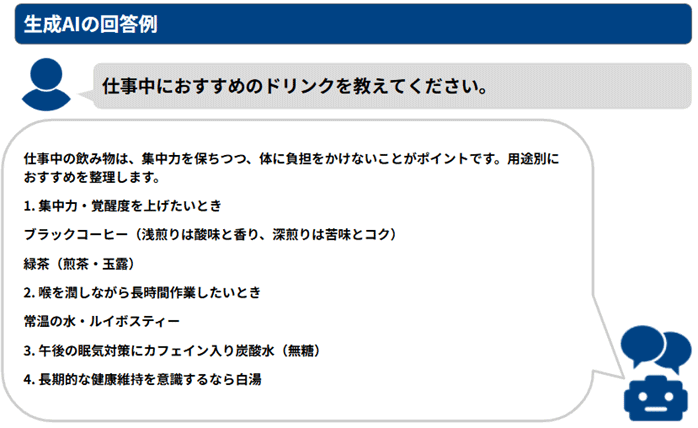

例えば、生成AIに「仕事中におすすめのドリンクを教えてください」と指示すると、単に飲み物を羅列するのではなく、用途別の提案をしてくれます。

既存の情報を探して提示するのではなく、既存の情報をもとに新しいコンテンツ、新しい価値を生み出せるのが生成AIの最大の強みです。

※人工知能:大量のデータをもとに高精度な推測をして、人間の「知性」を機械的に再現したもの

生成AIでは新しいテキストや画像、音声などが生成でき、さまざまなビジネスシーンで活用されています。

(詳しくは「4.生成AIの4つの活用シーン(種類)」で解説しています)。

| 生成AIの活用シーン | ビジネスシーンでの活用例 |

|---|---|

| テキスト生成 |

|

| 画像・動画生成 |

|

| 音声生成 |

|

| その他 (プログラミング言語の コード生成、立体メージ生成など) |

|

▼生成AIについては、下記の記事でも解説しています。

生成AIとは?メリット・デメリットやLLMをわかりやすく解説

2.生成AIと従来のAIとの違いは

「オリジナルのコンテンツが生成」できること

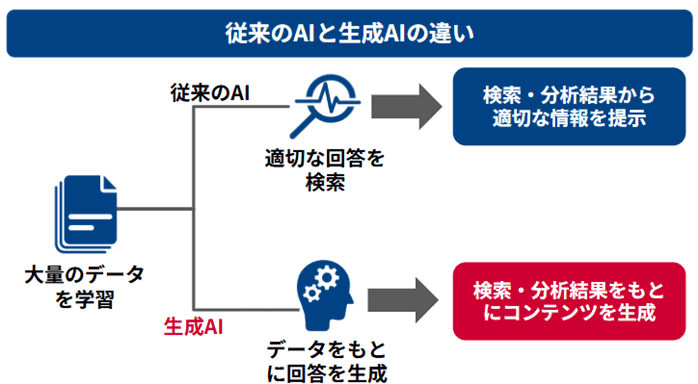

生成AIは、今までのAIとどこが違うのか気になる方も多いでしょう。生成AIと従来のAIの大きな違いは、オリジナルのコンテンツが生成できることです。

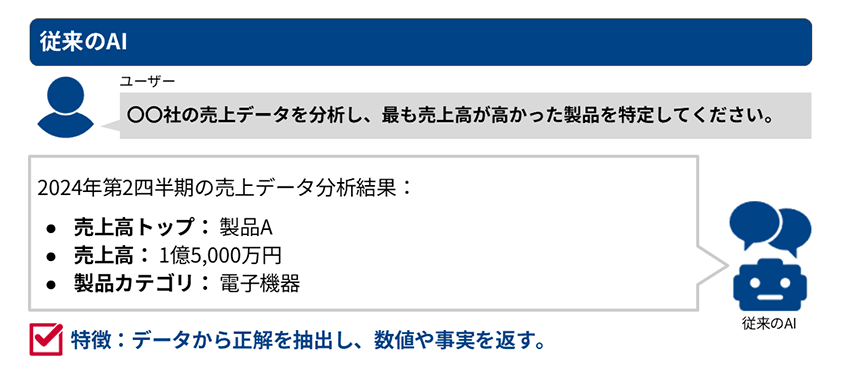

以下のイラストと表をご覧ください。

| 項目 | 従来のAI | 生成AI |

|---|---|---|

| 仕組み | プロンプトをもとにデータを分析して最適な回答、情報を提示 | プロンプトをもとにデータを分析してオリジナルのコンテンツ、情報を生成 |

| 活用ケース |

|

|

従来のAIも、学習データが必要な点やプロンプトをもとに分析する点は同じですが、既存の情報をもとに適切な回答を推測する、必要な情報を提示することにとどまっていました。

一方で、生成AIは既存の情報を活用して、新たなコンテンツ、価値を創出できます。

例えば、AIに「〇〇社の売上データを分析し、最も売上高が高かった製品を特定してください。」と指示したとしましょう。

従来のAIは、学習データから「〇〇社の売上データ」を抽出して、下記のように該当する情報を羅列します。

生成AIは、情報を単に並べるだけではなく、学習データから本質的な情報を抽出して自然な文章を生み出します。さらに文脈を理解し、成功要因や示唆を盛り込むことで、分析結果を価値あるコンテンツへと変換します。

このように、生成AIは従来のAIができなかった新しい価値の創出や柔軟な回答が実現できるようになりました。ビジネスシーンで使える場面が増え、より一般的に使われるようになってきています。

3.生成AIの仕組み

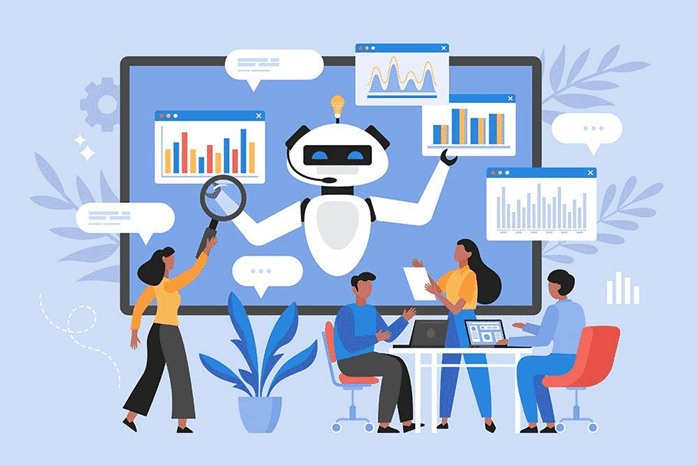

なぜ、生成AIでは、オリジナルのテキストや画像が生成できるのでしょうか。

生成AIの仕組みは使用するツールや生成物により異なりますが、ここでは基本的な流れを分かりやすくご紹介します。

ここでは「文章を作る場合」の基本的な流れを、分かりやすく説明します。

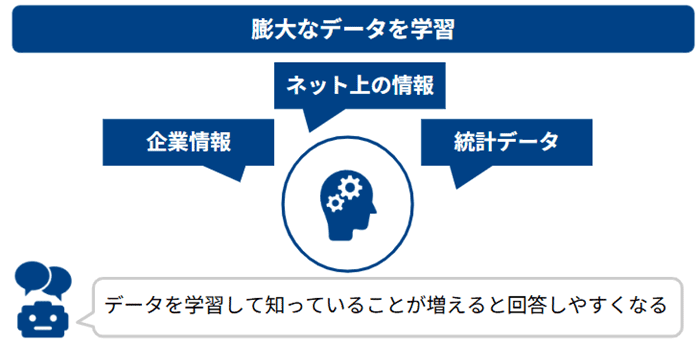

3-1.ステップ1:大量のデータを学習する

まずAIは、情報源となる大量のデータを学習(ディープラーニング)します。

具体的には、膨大な文章データを読み込み、言葉の使い方や組み合わせのパターンを学んでいきます。例えば、私たちがメールを書くときに「お世話になっております」や「よろしくお願いいたします」といった定型表現を自然に思い出すのと同じイメージです。事前に知識がなければ、私たちもスムーズに文章は書けません。

AIも同様に、学習を通じて「この言葉の後には、次にこう続く可能性が高い」というパターンを身につけていきます。さらに、生成AIツールによっては、社内で蓄積した情報や独自のデータを学習させ、自社の文脈に沿った文章を生成できるようにすることも可能です。

3-2.ステップ2:入力された指示(プロンプト)に沿って

回答を予測する

次に、ユーザーからの質問や指示(プロンプト)に基づいて、AIは答えを「一単語ずつ」予測しながら組み立てていきます。

例えば、あなたがAIに「お客様への返信メールを作成して」と依頼したとしましょう。

- 入力文を理解する

「返信メールを作成」という指示を受けたAIは、求められているのは「ビジネスメールの定型的な文面」だと理解します。 - 文章を単語単位に分解して予測を開始

AIは「〇〇様 / いつも / お世話になっております / △△株式会社の〜」のように、単語の並びを一つずつ予測していきます。 - 候補を検討する

学習データの中には「いつもお世話になっております」「平素よりご愛顧いただきありがとうございます」など、多くのビジネスメールの例が含まれています。AIはその中から、どの言葉が最も自然につながるかを確率的に計算します。 - 最も自然な言葉を選ぶ

例えば「〇〇様、いつもお世話になっております。」という文が最も確からしいと判断され、選ばれます。 - 文章として完成させる

「単語を一つずつ予測 → 文脈に合わせて調整」という流れを繰り返し、最終的に自然なメール文として出力します。

まとめると、生成AIは単に過去の情報をコピペするのではなく、大量の学習データをもとに「次に来る可能性が高い言葉」を一つひとつ予測して組み合わせ、文脈に沿った自然なアウトプットを生み出します。だからこそ、検索結果を並べるだけではなく、状況に即した使いやすい文章を提供できるのです。

| コラム:スマートフォンの予測変換をイメージすると分かりやすい |

|---|

|

生成AIが文章を生成する仕組みは、スマートフォンの予測変換を高性能にしたもの、と考えるとイメージしやすくなります。 例えば、スマートフォンに「メール」と入力すると、自動的に「アドレス」などの予測できる単語が表示されます。これは、過去の膨大な言語データから「『メール』の次にはこの単語が来る確率が高い」と予測しているからです。 生成AIとは規模と複雑さが異なりますが、次に続く可能性が高い言葉を「過去の学習データにもとづいて予測する」という基本原理は同じです。 つまり、生成AIは「次に続く言葉の予測」というシンプルな原理を、圧倒的な計算能力とデータ量で極限まで高度化させることで、まるで人間のように対話し、文章を生成する能力を実現しています。 |

3-3.ステップ3:予測の精度を高める

もちろん、AIが常に100%正しい答えを出せるわけではありません。

- 学習データが足りない

- 学習データを誤認している

といった場合には、誤った答えを出すこともあります。

そこで「正しいデータを追加する」「誤答をフィードバックして学習し直す」といった調整を行い、精度を高めていきます。

具体的には、下記のようなことをして、生成AIの回答精度を高めていきます。

【予測の精度を高める方法】

- 学習データを追加する

- 誤った回答をフィードバックして正しく学習し直す

今回ご紹介した仕組みはあくまでシンプルなイメージで、実際のAIはさらに複雑な仕組みを備えています。ツールによっても違いがあることを押さえておきましょう。

▼生成AIの仕組みをより詳しく知りたい場合は、下記の記事も確認してみてください。

深層学習(ディープラーニング)とは

機械学習とは

4.生成AIの4つの活用シーン(種類)

生成AIの概要が理解できたところで、生成AIを活用する代表的なシーンをご紹介します。

| 生成AIの活用シーン | 概要 |

|---|---|

| テキスト生成 |

|

| 画像・動画生成 |

|

| 音声生成 |

|

| その他 (プログラミング言語の コード生成、立体メージ生成など) |

|

生成AIの活用事例を踏まえてまとめているので、実際にビジネスシーンでどのように使えそうかイメージができるでしょう。

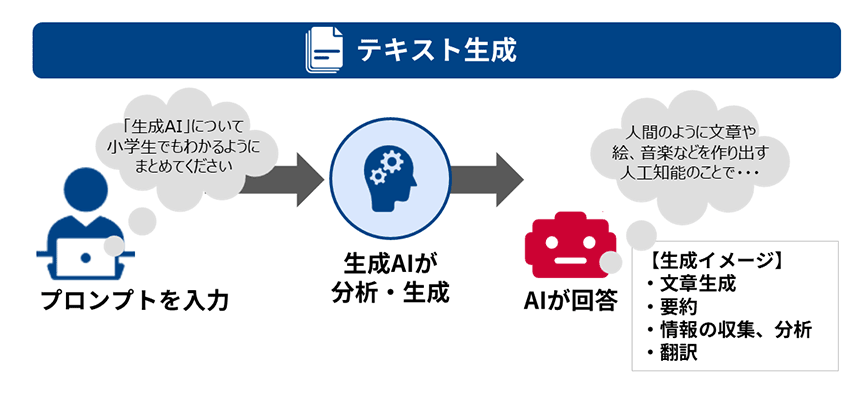

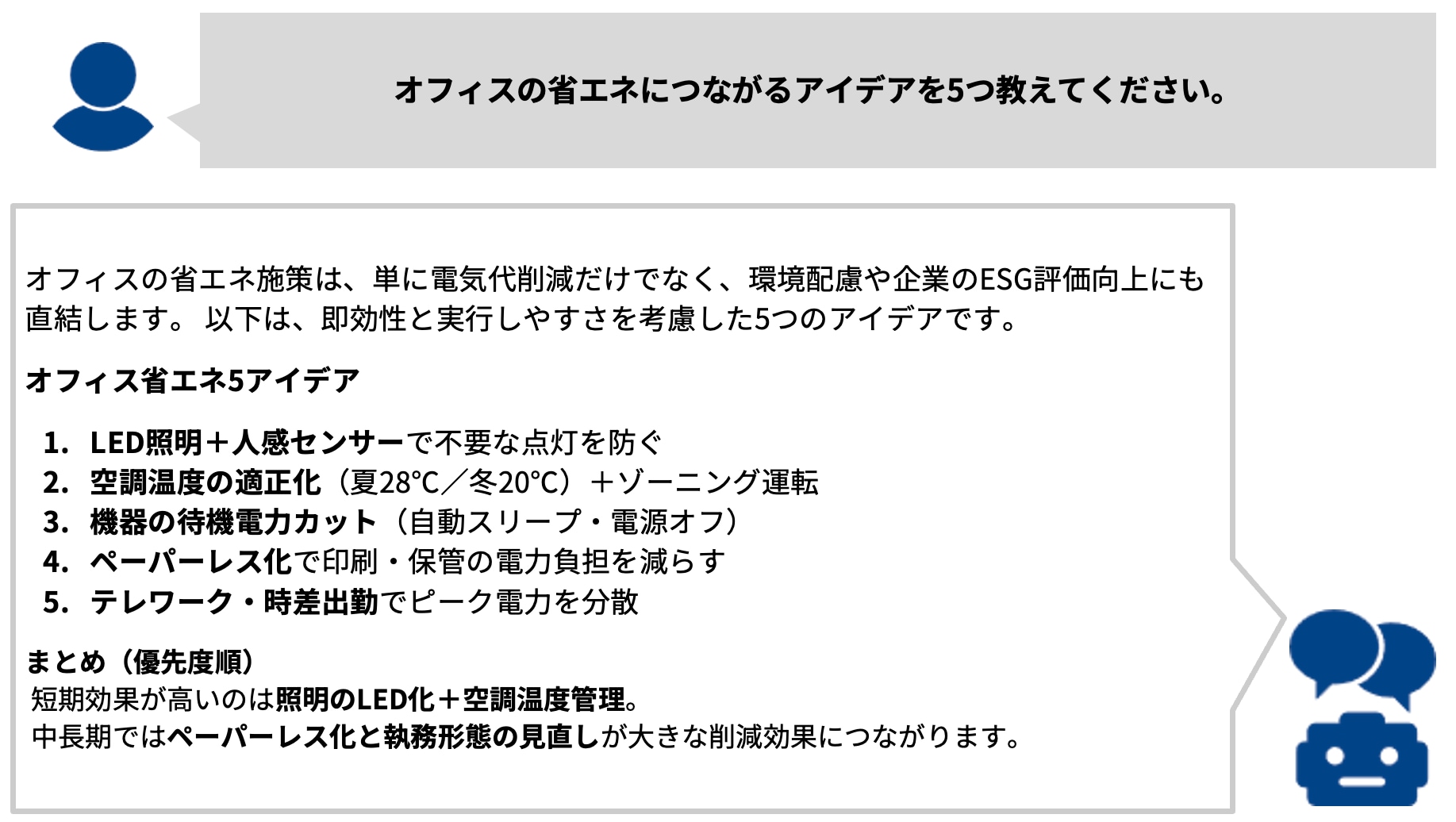

4-1.テキスト生成

テキスト生成では、プロンプトに沿ってテキストを自動生成、要約などをします。

| 概要 | できること |

|---|---|

| 文章生成 | 指示した内容の文章を生成する 例:〇〇の使い方をまとめた文章を作成して |

| 要約 | 指示したテキストを要約して分かりやすくまとめる 例:会議の内容を要約して |

| 情報の収集、分析 | 情報を収集してプロンプトに合うものを提示する 例:〇〇県でおすすめの温泉を教えて |

| 翻訳 | 他言語を日本語に翻訳する(逆も可能) 例:この文章を日本語に訳して |

テキスト生成は、単に情報を抽出するのではなく、学習データを踏まえて生成AIが自動で言い換えや情報の補完、編集などをして、新しい文章を生成します。

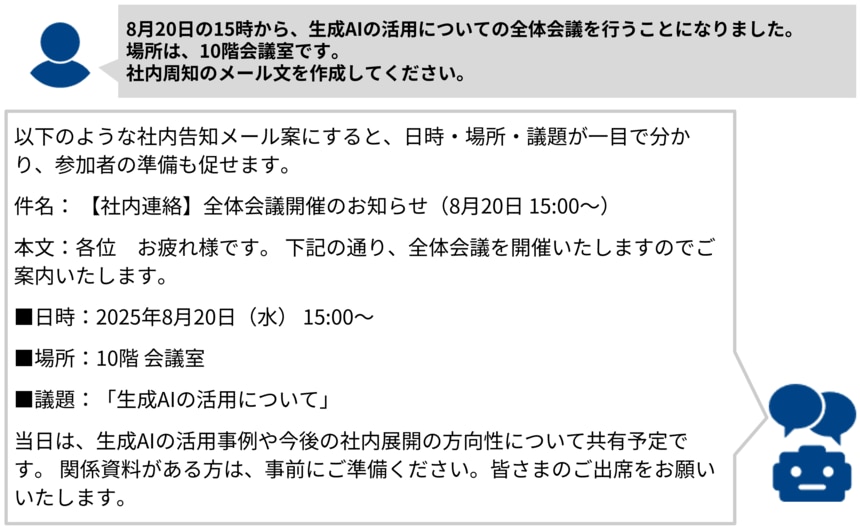

例えば、生成AIに会議の出席を促すメール作成を依頼すると、指示した情報を使いながら下記のようにオリジナルのメール文章を生成してくれます。

また、社内の課題解決案が浮かばないときに、ChatGPTに情報収集を指示すれば、アイデア出しがしやすくなります。

ビジネスでは、メールや書類の生成や、会議の議事録の要約、多言語対応などさまざまなシーンに活用できるでしょう。

【ビジネスでの活用シーン】

- メールや書類の文章を生成、編集する

- 課題解決策や企画などの壁打ちをする(アイデアを出してもらう)

- 会議の議事録や資料を要約する

- 英語で届いたメールを日本語に翻訳する

プロンプトに沿ったテキストを瞬時に生成できるので、さまざまな業務で活用できます。

【主なツール例】

- ChatGPT(チャットジーピーティー):OpenAI(オープンエーアイ)が提供している対話型の生成AI

- Gemini(ジェミニ):Googleが提供している対話型の生成AI

- NotebookLM(ノートブック・エルエム):Googleが提供している指定した情報源をもとに回答や要約をする特化型生成AI

- Claude(クロード):Anthropic(アンソロピック)が提供している対話型の生成AI

- Perplexity(パープレキシティ):Perplexity AI社 が提供している検索エンジン型の生成AI

▼テキスト生成に活用できる生成AIは、下記の記事でも解説しています。

最新AI技術「ChatGPT」を実際に使ってみた

私たちはどう関わる?ChatGPTとの共存のススメ

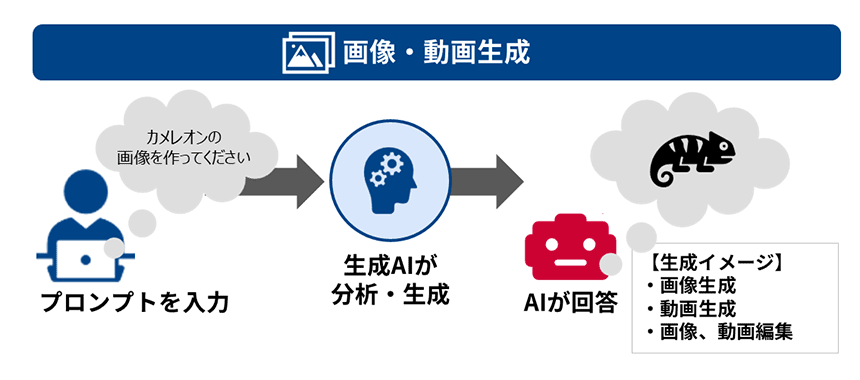

4-2.画像・動画生成

画像・動画生成では、テキストや音声などのデータを使って完成イメージを伝えると、下記のように画像、動画を自動で生成、編集できます。

| 概要 | できること |

|---|---|

| 画像生成 | プロンプトの指示に従ってイラストを生成する 例:赤い苺の乗ったケーキを書いて |

| 動画生成 | テキストや画像、音声などのデータから動画を生成する 例:アップロードする画像を使って商品をアピールする動画を生成して |

| イラスト・動画編集 | 既存の画像や動画を指示に従って編集する 例:赤い苺の乗ったケーキを手書き風イラストに変えて |

画像・動画生成の仕組みは使用するツールにより異なりますが、プロンプトに沿って、新しい画像、動画を自動で生成できる点が特徴です。

生成AIを活用すれば、下記のようなイラストを瞬時に生成できます。指示を繰り返すと、よりイメージに近いイラストになっていきます。

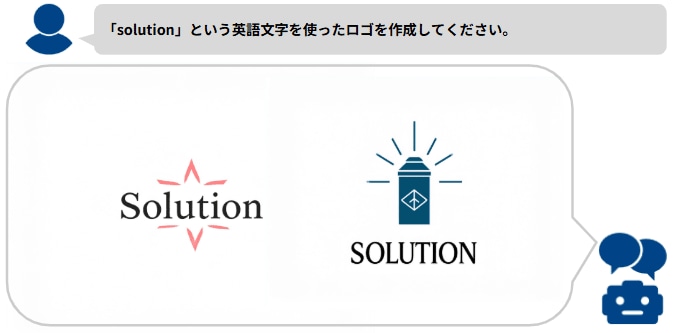

また、プロンプトに沿ったロゴを複数生成して、アイデア出しをするなどの使い方も可能です。

生成AIの画像、動画生成技術は日々進化しているので、以下のようなさまざまなビジネスシーンでも活用できるようになってきています。

【ビジネスでの活用シーン】

- パッケージや広告デザイン案を複数生成して比較する

- SNS投稿などのショート動画を生成する

- 資料に使うイラストを生成する

- 既存のイラストをニーズに応じて編集する

とくに、デザインやマーケティング分野では、瞬時に画像、動画が生成できることで、多くのデザイン案を比較しながら業務ができるようになってきています。

【主なツール例】

- ChatGPT(チャットジーピーティー):OpenAI(オープンエーアイ)が提供している対話型の生成AI

- Canva(キャンバ):Canvaが提供しているオンラインデザイン生成ツール

- Adobe Firefly(アドビ・ファイアフライ):Adobeが提供している生成AIデザインツール

- Napkin AI(ナプキン・エーアイ):文章から図やグラフを生成できる生成AIツール

- Pika Labs(ピカ・ラボ):画像やテキストから動画を生成できる生成AIツール

- Runway Gen2(ランウェイ・ジェンツー):画像やテキストから動画を生成できる生成AIツール

- Sora(ソラ):画像やテキスト、動画から新たな動画を生成できる生成AIツール

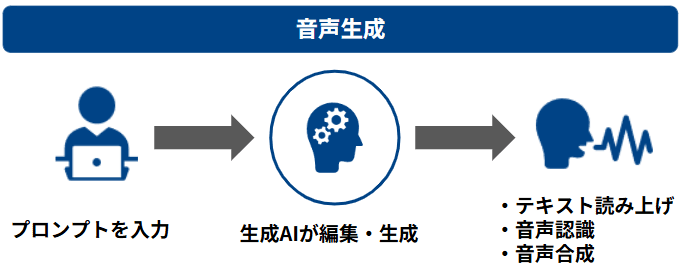

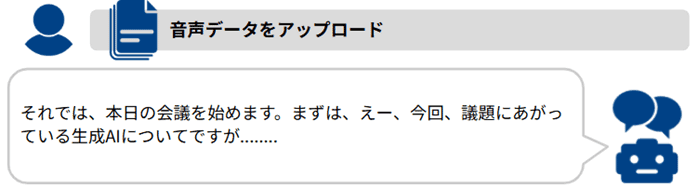

4-3.音声生成

音声生成は、テキストや画像・音声などのデータをもとに新しい音声を生成します。下記のようにテキストの読み上げや音声合成などができます。

| 概要 | できること |

|---|---|

| テキストの読み上げ | 作成したテキストを読み上げする 例:オンライン講座やYouTubeなどのナレーション |

| 音声認識 | 人間の声を聞き取りテキストデータに変換する 例:コンタクトセンターでの対応 |

| 音声合成 | キャラクターなど全く新しい声を生成して使用する 例:ゲーム開発、アニメーション制作 |

従来のAIはイントネーションやトーンなどに違和感があり、機械的な印象が残っていました。生成AIは細かなイントネーションや発音、特徴を学習できるので、より人間らしく話せる点が特徴です。

音声生成は、テキストの音声化と音声のテキスト化の双方に対応できます。例えば、下記のテキストを生成AIツールに入れると、すぐにテキストを読み上げている音声データを生成できます。

ビジネスシーンでは、動画のナレーション付けや、会議やセミナーの文字起こしなどに活用することが可能です。

【ビジネスでの活用シーン】

- 自社のYouTubeにナレーションを付ける

- テキストを用意してオーディオブックやラジオを録音する

- 会議やセミナーの音声を文字起こしする

- 顧客との通話内容をテキストに変換して保存する

- イメージキャラクターなどの音声を生成する

このように、生成AIでは音声データも生成でき、クリエイティブ制作から業務記録まで幅広い分野で活用が期待できるでしょう。

【主なツール例】

- Text to Speech AI(テキストトゥスピーチエーアイ):テキストを音声に変換できる生成AIツール

- ElevenLabs(イレブンラボ):音声合成ができる生成AIツール

- VOICEVOX(ボイスボックス):テキスト読み上げ、音声合成ができる生成AIを使用したソフトウェア

- Murf.AI(マーフ・エーアイ):音声合成ができる生成AIツール

- CoeFont(コエフォント):音声合成やテキスト読み上げができる生成AIプラットフォーム

4-4.その他

(プログラミング言語のコード生成、立体メージ生成など)

ここまで紹介したものが生成AIの代表的な使い方ですが、その他にもビジネスシーンでは下記のように生成AIが活用されています。

| 概要 | できること |

|---|---|

| コード生成 | プロンプトに従ってプログラミングコードを自動生成する |

| 3Dモデル生成 | テキストや画像を解析して自動で3Dモデルを生成する |

| 監視 | 生成AIが画像を分析して異変をいち早く感知する |

| 正誤判断 | インプットした情報をもとに製品の品質や正誤を判断する |

例えば、監視では危険が伴う製造現場や建設現場に監視カメラを設置して、「どのような状況が危険なのか」を学習した生成AIが画像を解析します。

生成AIが危険が伴うと判断した場合には通知が届き、未然に事故を防げる仕組みを構築できます。

また、コード生成では、プログラミングの専門知識がなくても、「こんなツールが欲しい」というアイデアをすぐに形にできるのが、生成AIによるコード生成の魅力です。

例えば、「東京の1週間の天気を手軽にチェックするプログラム」が欲しいと思いついたとします。その際、AIに以下のように日本語でお願いするだけです。

▼AIへの指示(プロンプト)の例

あなたはPythonのプログラマーです。これから指示する内容に従ってコードを生成してください。

<条件> ・1週間の東京の天気を表示するコードを生成 ・不要なコードは書かない

このように、生成AIの特性を活かしてビジネスシーンで活躍する範囲は、拡大しつつあります。

▼AIが生成するコードの例

Python

# 1週間の東京の天気(Open-Meteo, APIキー不要)

import json, urllib.request LAT, LON = 35.6762, 139.6503 # 東京

url = (

https://api.open-meteo.com/v1/forecast

f"?latitude={LAT}&longitude={LON}"

"&daily=weathercode,temperature_2m_max,temperature_2m_min"

"&timezone=Asia%2FTokyo"

)

# (以降、天気情報を取得・表示するためのコードが続く)

そして、この生成されたコードを実行すると、あなたのPC上に次のような結果が表示されます。

▼コードの実行結果のイメージ

【東京の週間天気】

2025-08-28 (木): 晴れ時々曇り 最高:31℃ / 最低:24℃

2025-08-29 (金): 曇り 最高:29℃ / 最低:23℃

2025-08-30 (土): 曇りのち雨 最高:28℃ / 最低:22℃

2025-08-31 (日): 雨 最高:27℃ / 最低:22℃

重要なのは、ここではコードの中身を一行も書いたり、理解したりする必要がないという点です。やりたいことを言葉で伝えただけで、実際に動く「自分だけの天気予報ツール」が手に入りました。

このように、アイデアを即座にツールとして実現できることこそ、生成AIによるコード生成の大きな価値です。

【主なツール例】

- ChatGPT(チャットジーピーティー):OpenAI(オープンエーアイ)が提供している対話型の生成AI

- Gemini(ジェミニ):Googleが提供している対話型の生成AI

- Amazon CodeWhisperer(アマゾン・コードウィスパー):プログラミングのコード生成をサポートする生成AIツール

- Meshy AI(メシー・エーアイ):3Dモデルを生成できる生成AIツール

- Kaedim(ケイディム):3Dモデルを生成できる生成AIツール

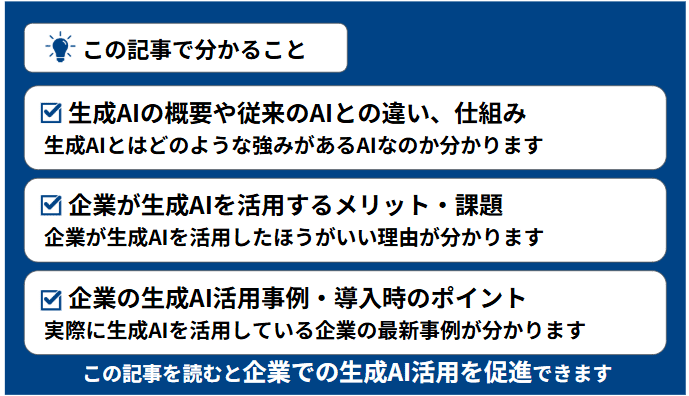

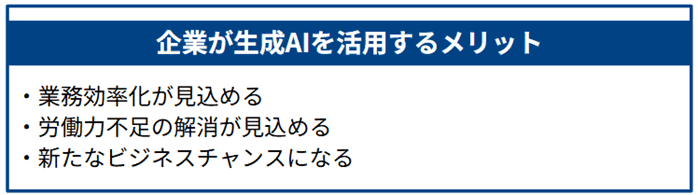

5.企業が生成AIを活用するメリット

さまざまな用途に使える生成AIですが、企業が業務に生成AIを活用するとどのようなメリットがあるのでしょうか。

ここでは、企業が実際に生成AIを活用して実感している3つのメリットをご紹介します。

生成AIを活用したほうがよいと確信するためにも、ぜひ参考にしてみてください。

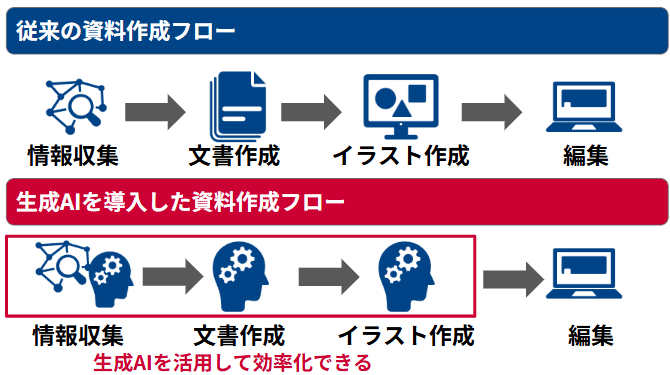

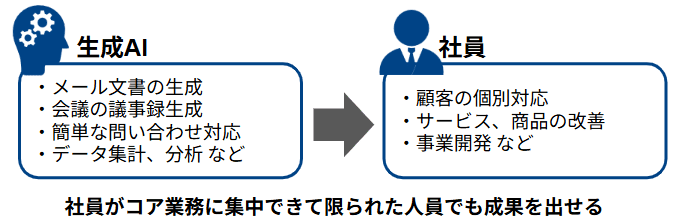

5-1.業務効率化が見込める

1つ目は、業務効率化が見込めるところです。今まですべて人の手でしていた業務の一部を下記のように生成AIが担うことで、個人の業務量を減らせるからです。

【生成AIによる業務効率化の例】

- 会議議事録を自動生成する

- 問い合わせ対応の一部を生成AIに任せる

- 文章やイラスト生成に生成AIを活用する

- アイデア出しに生成AIを活用する

例えば、資料作成では、文章やイラストの生成など半分以上の工程で生成AIを活用できます。人の手で作成するケースと比較すると、大幅に作業時間を削減できるでしょう。

実際に、日本経済新聞が読者を対象に実施した調査では、生成AIを仕事で活用している人の約7割が業務効率が上がったと回答しています。

生成AIに任せられる業務は任せて、人にしかできない業務に注力するという使い分けをすることで、業務全体のスピードと精度を高め、組織の成果向上につなげられます。

参考:日本経済新聞「生成AIで「業務効率向上」7割 活用体制の整備は業種で差も 日経読者調査」

▼生成AIが働き方に与える影響は、下記の記事でも解説しています。

生成AIで加速する働き方改革の活用シーン

生成AI活用で私たちの働き方はどう変化するのか

5-2.労働力不足の解消が見込める

2つ目は、労働力不足の解消が見込めることです。生成AIが今まで人が担ってきた業務の一部を行うことで、限られた人員でも業務を推進しやすくなるためです。

総務省が公表している「生産年齢人口の減少」によると、日本の生産年齢人口(労働の中核的な担い手となる15〜64歳の人口のこと)は1995年をピークに減少しています。

少子高齢化などの背景があり、今後も生産年齢人口の減少が続く見込みです。そうなると、採用活動をしてもなかなか人材確保に至らず、慢性的な人手不足になると考えられるでしょう。

そのような中、社員一人ひとりが生成AIをサポーターのように活用できれば、生成AIに任せられる業務は依頼して、人にしかできない業務に集中できるようになります。

その結果、限られた人員でも、成果を発揮できる組織を目指せるでしょう。

▼労働力不足を解消する生成AIの活用は、下記の記事で解説しています。

中小企業でもAIは導入できる!経産省が導入ガイドを公開

生成AIが奪う仕事、任せるべき仕事とは?専門家に聞く

| コラム:生成AIは自社のノウハウ蓄積と共有に貢献 |

|---|

|

生成AIは、自社のノウハウを蓄積し、それを効果的に利用するための基盤作りにも役立ちます。 例えば、自社の技術に関する情報をデータベース化し、チャットボットのように対話形式で引き出せるようにすれば、社内の知識が共有されやすくなります。 企業の貴重な情報管理や整理は時間がかかるため、人材不足の際には後回しになりがちですが、生成AIの導入により、ノウハウを確実に継承し、新たな価値提供につなげることが可能になります。 |

5-3.新たなビジネスチャンスになる

3つ目は、新たなビジネスチャンスになることです。生成AIを活用すると今まで技術や知識が必要だった分野にチャレンジしやすくなり、新たな価値、可能性を模索できるようになるためです。

PwC Japanが実施した「生成AIに関する実態調査」調査によると生成AIに期待以上の効果を実感した層は、生成AIは業界構造を根本から変えるチャンスだと捉えていることが分かっています。

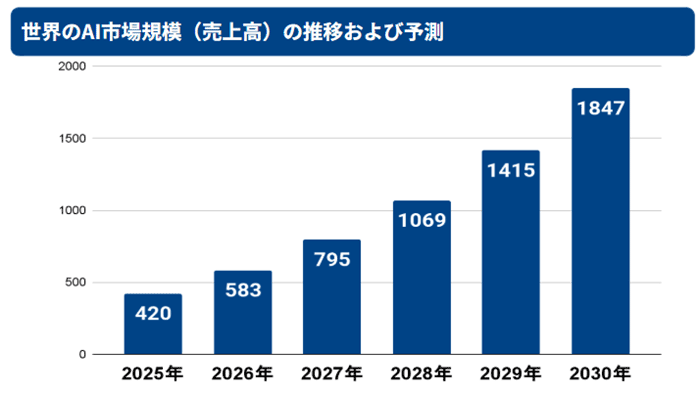

また、総務省が公表している「AIの動向」によると、世界のAI市場規模は今後も拡大していくと考えられています。

この2つの調査結果を見ても、生成AIは今後のビジネスチャンスになると捉えることができるでしょう。

例えば、今までリソースとスキルがなく情報発信ができていなかった場合に、生成AIを活用して動画やコンテンツを発信できれば、新たな顧客にアプローチできるかもしれません。

また、データ分析やコード生成など知識不足で踏み込めなかった分野にチャレンジできることで、新しい事業につながる可能性があるでしょう。

このように、今の業務や興味のある分野と生成AIを掛け合わせることで、新しいビジネスにつながる可能性を秘めています。

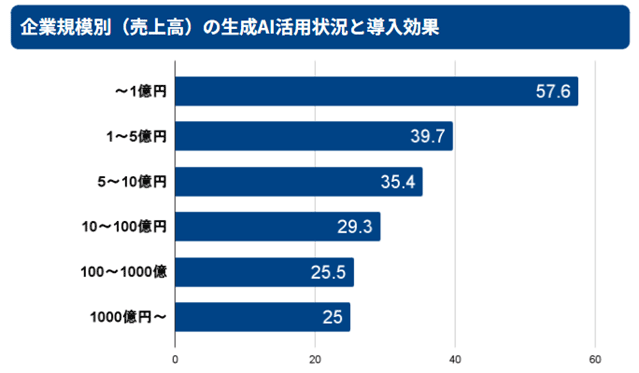

| コラム:中小企業では多様な用途に生成AIを活用して導入効果を実感している |

|---|

|

帝国データバンクの調査 では、生成AIの導入効果は「企業規模が小さいほど実感している」という傾向が示されています。

※おおいに効果ありと回答した企業の割合 中小企業では人手不足だからこそ、生成AIを文章生成やデータ分析、プログラミングなど多様な用途に積極的に使用している背景があるからです。 「中小企業での生成AI活用は難しいのでは?」と考えずに、まずは積極的に生成AIに触れて自社のチャンスにつなげていきましょう。 ▼コラムの内容は、下記の記事で詳しく解説しています。 |

6.企業が生成AIを活用するときの注意点・リスク

企業の活用メリットが多い生成AIですが、まだまだ発展途上にあります。

そのため、活用時には一定のリスクがあることを十分に認識し、適切なルールや運用体制を整備する必要があります。

ここでは、企業が生成AIを活用するときの注意点とリスクをご紹介します。

事前に把握しておけば、対策を取りながら活用を検討できるため、確認しておきましょう。

6-1.誤情報に気付かない可能性がある

「3.生成AIの仕組み」でも触れたように、生成AIは膨大なデータをもとに回答を予測して出力する仕組みです。

精度が向上しているとは言え、現段階では100%正しい予測ができるわけではありません。

例えば、膨大な学習でデータをつなぎ合わせて「あり得そうな店舗名を作ってしまう」「実際に存在しないデータを作成してしまう」などが起こり得ます(ハルシネーションと呼ばれています)。

そのため、生成AIが出力した情報は正しいと思い込んで使用すると、下記のようなリスクがあるのです。

【生成AIの誤情報のリスク】

- 自社の誤情報を拡散してしまう

- 誤った情報で他社、個人を誹謗中傷してしまう

- 誤った商品情報、今後の予測などで消費者を混乱させてしまう

実際に、2022年に起きた台風15号の豪雨では、生成AIで生成された偽物の災害の画像が拡散されて混乱を招きました。

総務省も、生成AIにより偽・誤情報が生成される可能性があることに注意喚起をしている状態です。

生成AIは、まだ100%正確な回答を生成できるわけではないことを認識したうえで、出力された情報をまずは自分で確認する必要があるでしょう。

参考:

▼生成AIをビジネス活用する注意点は、下記の記事でも詳しくまとめています。

AIの「禁止事項」とは何か?AI事業者ガイドラインを読む

生成AIをビジネス活用していく上での注意点

6-2.著作権に注意する

生成AIを活用するときは、下記の2つの視点で著作権に注意が必要です。

| 著作権に関する項目 | 概要 |

|---|---|

| 生成AIで生成した文章、 画像の著作権の有無 |

|

| 生成AIで生成した文章、 画像の著作権侵害の有無 |

|

とくに、生成AIにプロンプトで指示をして出力した画像が、著作権侵害に該当していないかは注意したいところです。

生成AIに真似をする意図がなかったとして、生成した画像が既存のキャラクターに似ている場合は著作権侵害に該当するリスクがあります。

もちろん、意図的に既存の楽曲やキャラクターを生成AIに学習させて、似たものを生成することも著作権侵害に該当する可能性があります。

企業が生成AIを活用するときには著作権侵害になっていないか確認できる体制を整え、どの範囲で活用するのか慎重に判断する必要があるでしょう。

参考:文化庁「AIと著作権」

▼生成AIと著作権侵害については、下記の記事で詳しく解説しています。

生成AIで作った文章・画像は、著作権法に違反していないのか?

6-3.法整備が追いついていない

生成AIの急激な発展により、まだまだ下記のような法整備が追いついていない現状があります。

そのため、想定できない事態が起こるリスクがあるでしょう。

【法整備が進んでいない部分】

- 著作権や商標権に関する細かな規定

- 学習データの取り扱いやプライバシーへの配慮

- AIの誤情報、生成画像などによる責任の所在

- 生成AI利用時の規定

例えば、現段階では、生成AIに個人情報や機密情報を学習させることを直接的に規定する法律はありません。

学習データを経由して個人情報が流出した場合に、誰がどの程度責任を問われるのか曖昧になっています。

他にも、著作権侵害の細かな条件や生成AI活用の範囲など、今後議論が重ねられる課題が数多く残っている状況です。

だからこそ、生成AIを取り巻く最新の情報にしっかりと耳を傾けて、今後進むであろう規則やルールに則した使い方をしていくことが重要です。

▼生成AIの学習データが枯渇する可能性も議論されています。学習データが枯渇するとどうなるのか、下記の記事で詳しく解説しています。

2026年問題(AI)とはデータの枯渇がどのような影響を及ぼすか徹底解説

| コラム:法整備を待つのではなく社内で安全に使えるルール整備を進める |

|---|

|

生成AIの活用では法整備を待つのではなく、企業が独自のルールや規定を定めて安全に活用できる状態を整えていくことが求められています。 例えば、下記のように生成AIの使用範囲や、トラブル時の対応などを決めておく必要があるでしょう。

同時に、生成AI活用の研修などを実施して、トラブルが起きない使い方ができる知識を習得していくことも意識するといいでしょう。 ▼生成AIのルール整備の必要性は、下記の記事で詳しくまとめています。 |

7.生成AIを企業として初めて活用するなら「法人向け生成AIサービス」の力を借りよう

ここまで、生成AIで実現できることや企業が活用するメリットなどをまとめて解説しました。

これからの時代は、生成AIを活用できないことがリスクになります。生成AIを活用すると付加価値の創出や労働力の最大化などができ、企業の競争力を高められるからです。

とは言え、今まで業務で活用したことがないからこそ、

「生成AIを使うと情報漏えいなどのトラブルが起きるのではないか」

「どのように生成AIに指示をすればいいのか分からない」

など漠然とした不安を感じるものです。

そのようなときは、自社だけの力で闇雲に活用しないで、「法人向け生成AIサービス」を活用しましょう。

法人向け生成AIサービスは、企業で生成AI活用を推進できるように様々な機能が付帯しているサービスです。

既存システムとの連携やセキュリティの強化、企業情報の学習などサービスに応じた機能が備わっています。

【法人向け生成AI活用サービスの例】

- 生成AIチャットボット:社内外の問い合わせに対して回答を生成して提示する

- 社内ナレッジの蓄積、検索:社内の情報を蓄積して生成AIが必要な情報を提示する

- 音声認識:顧客の声を認識して瞬時に文字起こしをする

※サービスによりできる範囲が異なります

例えば、誰もが使用できるChatGPTなどはセキュリティなどに不安がありますが、法人向け生成AI活用サービスを使うと、セキュリティを強化しながら安全な環境で生成AIの活用を促進できます。

生成AI活用は、正しく最初の一歩を踏み出すことが重要です。自社のみでは適切な判断が難しいときは、生成AI活用サービスを検討してみましょう。

| NTTドコモビジネスの「Stella AI for Biz」は生成AIの導入から定着までを徹底サポート |

|---|

|

NTTドコモビジネスが提供している法人向け生成AIサービス「Stella AI for Biz」は、生成AIの導入から定着まで一貫したサポートが受けられるサービスです。 今まで生成AIを活用したことがない方の不安が解消できるサポート内容が大きな魅力です。 【サポート例】

詳しくは「9.生成AIの活用法に悩んだらNTTドコモビジネスの「Stella AI for Biz」にお任せください」でご紹介しています。 無料での資料請求もできますので、まずはお気軽にお問い合わせください。 今すぐ問い合わせする |

8.企業での生成AIの活用事例

実際に企業では、生成AIをどのように活用しているのでしょうか?

ここでは「5.企業が生成AIを活用するメリット」を得られている生成AIの活用事例をご紹介します。

| 企業名 | 概要 |

|---|---|

| 株式会社パソナテック |

【業務効率化】

|

| 三重県農業研究所 |

【人材不足の解消】

|

| NTTドコモ |

【新しいビジネスの創出】

|

今回は、さまざまな不安が払拭されたうえで活用を進めている、法人向け生成AIサービスの事例を中心に紹介いたします。

自社ではどのような生成AI活用ができそうかイメージするためにも、参考にしてみてください。

▼生成AIの活用事例は、下記でもご覧いただけます。

国内AI研究をリードする松尾研究室に聞く 敵か味方か?「生成AI」をビジネスで活かす方法

【業界別】企業の生成AI活用事例13選と成果を徹底解説

【業務別】企業の生成AI活用事例7選と成果を徹底解説

8-1.事例1:株式会社パソナテック|

生成AIチャットボットで問い合わせ工数を20〜30%程度削減

| 課題 |

|

|---|---|

| 成果 |

|

| ポイント |

|

株式会社パソナテックのヒューマンリソース事業では、労働者派遣法の頻繁な改正や顧客ニーズの多様化などに対応する体制を整える必要がありました。

しかし、人的リソースには限りがあるため、何らかのテクノロジーを導入して、業務効率化を目指すことを模索していたそうです。

その中で、具体的な課題となったのは、社内問い合わせ対応でした。法改正などによって必要な知識量が増え、法律関連の内容であれば法務部門、人事関連は人事部門などに問い合わせをしている状態でした。

そこで、時間や部署に囚われずにいつでも問い合わせができるように、生成AIチャットボット「COTOHA Chat & FAQ®」を導入し、社員に利用してもらえるように、キャラクターに「あおいさん」という名前を付けて親しみやすさを出しました。

その結果、今まで人が対応していた問い合わせ工数を20〜30%程度削減。1ヵ月あたり80万円程度の人件費削減も実現できました。

生成AIを活用して必要な回答を必要なタイミングで提示できるようにしたことで、業務効率化につながった事例だと言えるでしょう。

▼株式会社パソナテックの事例は、下記で詳しく解説しています。

NTTドコモビジネス「導入事例:株式会社パソナテック」

8-2.事例2:三重県農業研究所|

農家の知識習得を後押しする農業用生成AIの実証実験開始

| 課題 |

|

|---|---|

| 成果 |

|

| ポイント |

|

農作物の品種改良や農作業の効率化技術開発をしている三重県農業研究所では、農業の担い手不足解消に生成AIを活用しています。

農業参入時には、幅広い知識の習得が高い壁になります。

農家は指導員を頼り質問するものの、指導員は状況に合わせて必要な情報を膨大な資料の中から探していたため、時間も手間もかかる現状がありました。

そこで、実証実験をしているのが、農業用生成AIです。農業用生成AIは、農業に関連する膨大なデータをもとに、情報を処理、判断できます。現在は、イチゴの栽培を対象にした実証実験をしている最中です。

例えば、農作物の問題発生要因として若い普及指導員では1つや2つしか出てこないところを、生成AIを活用すれば複数の発生原因が分かるようになることを期待しています。

今後は普及指導員の仕事を効率化して、より高度な問題に取り組めるようにしていきたいと考えています。将来的には農業従事者自身が生成AIを使って直接解決できることを目指しています。

参考:メーテレ「国内初、農業に特化した生成AI 豊富な知識で気軽に相談 担い手不足の解消を目指す」

8-3.事例3:NTTドコモ|

生成AIを活用して新しいアイデアや業務アプリが誕生

| 課題 |

|

|---|---|

| 成果 |

|

| ポイント |

|

NTTドコモのサービスイノベーション部では、生成AIでの業務効率化を推進するために、多彩なプログラムで社内風土を醸成しています。

2023年8月にはNTTドコモグループ3社を対象に「LLM 付加価値基盤」を社内リリースしました。

自社の「LLM付加価値基盤」に加えて、社内の生成AI活用を促進できるツールとしてAlli LLM App Market(企業向けの生成AIアプリケーションプラットフォーム)を導入。

とくに、アイデアを形にできるように、Alli LLM App Marketを使ったノーコードでLLMアプリを作るワークショップに力を入れています。

LLMアプリを実際に動かしながらアイデアの有用性や効果検証をすることで、机上の空論ではないリアルなビジネスインパクトの検討ができるようになったそうです。

ワークショップ参加者を対象にしたコミュニティチャンネルでは、積極的な質問が寄せられています。

実際に、サポートセンターの対応ログからQAを作成するアプリなど、生成AIを活用した業務アプリが誕生しています。生成AIを活用して新たな価値を創出している好事例だと言えるでしょう。

参考:Alli LLM App Market「【NTTドコモ様】全社的な業務効率化の加速のため、生成AI・LLMプラットフォームとしてAlli LLM App Marketを活用した取り組みを開始」

9.生成AIの活用法に悩んだらNTTドコモビジネスの「Stella AI for Biz」にお任せください

今回ご紹介した生成AI活用事例のように、自社での生成AI活用をお考えの場合はNTTドコモビジネスの法人向け生成AIサービス「Stella AI for Biz」にお任せください。

「Stella AI for Biz」は生成AIの導入から定着まで一貫したサポート付きで、生成AIを使ったことがない方でも業務で使えるようになるサービスです。

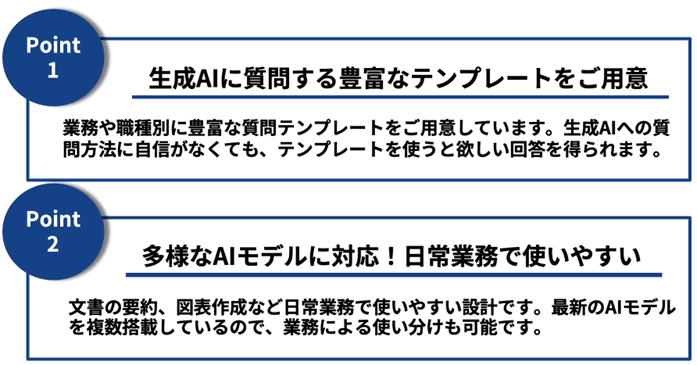

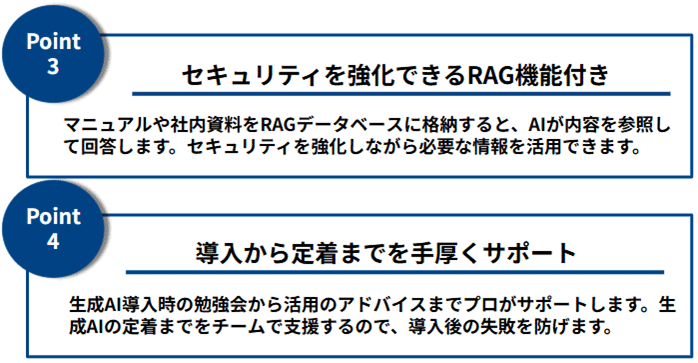

下記の4つのサポート付きで、生成AI導入時の不安を払拭しながら、スムーズに生成AI活用を進められます。

とくに、生成AI活用開始時に課題となる「プロンプト作成」と「日常業務での使いやすさ」が大きな強みです。

使いこなしサポートでは、従業員向けの勉強会や独自ガイドライン作成支援なども実施しており、安心して使える環境を整えます。

実際に「Stella AI for Biz」を導入している企業様からは業務に活用できている声が届いています。

生成AI活用をただ導入するだけでは、なかなか社内に浸透せず生成AI活用が促進できません。

ぜひ、生成AIの導入から活用までを任せられる「Stella AI for Biz」を活用して、効率よく生成AI活用を進めましょう。

無料の資料をご用意していますので、お気軽にお問い合わせください。

今すぐ問い合わせする10.まとめ

本記事では、生成AIの概要や活用メリット、活用事例など、生成AIに関する基礎知識をまとめて解説しました。

最後に、この記事の内容を簡単に振り返ってみましょう。

〇生成AI(Generative AI)とは、テキストや画像、動画、音声などの多様な形式のオリジナルコンテンツを生成できる人工知能のこと

〇従来のAIと生成AIの違いはオリジナルのコンテンツを生成できること

〇生成AIの基本的な仕組みは下記のとおり

- ステップ1:大量のデータを学習する

- ステップ2:入力された指示(プロンプト)に沿って回答を予測する

- ステップ3:予測の精度を高める

〇生成AIの主な活用シーンは下記のとおり

| 生成AIの活用シーン | 概要 |

|---|---|

| テキスト生成 |

|

| 画像・動画生成 |

|

| 音声生成 |

|

| その他 (コード生成、3Dモデル生成など) |

|

〇企業が生成AIを活用するメリットは下記のとおり

- 業務効率化が見込める

- 労働力不足の解消が見込める

- 新たなビジネスチャンスになる

〇企業が生成AIを活用するときの注意点・リスクは下記のとおり

- 誤情報に気付かない可能性がある

- 著作権に注意する

- 法整備が追いついていない

〇生成AIの活用は自社だけの力で闇雲に開始せず「法人向け生成AIサービス」を活用することがおすすめ

生成AIは日々進化しており、活用しないことがリスクになる段階を迎えています。

自社の目的に応じて安全に配慮しながら活用を推進したい場合は、ぜひ「Stella AI for Biz」をご活用ください。

生成AI の注目記事

注目が集まる「AIエージェント」とは?進化を続けるAIのビジネス活用事例

生成AI を基本から実践まで学べる!

- 生成AIを使ってみよう

-

最新AI技術「ChatGPT」を実際に使ってみた

中小企業でもAIは導入できる!経産省が導入ガイドを公開

- 生成AIを使いこなそう

- 生成AIの法律とガイドライン

- 生成AIのトレンド

- 生成AIと最新テクノロジー

- 生成AIの専門家に聞く

- 生成AIの事例・ケーススタディ

- 知っておきたい生成AI用語集

EN

EN