■生成AIの基本からご覧になりたい方はこちら

【2025年最新】生成AIとは?仕組みやメリットをやさしく解説

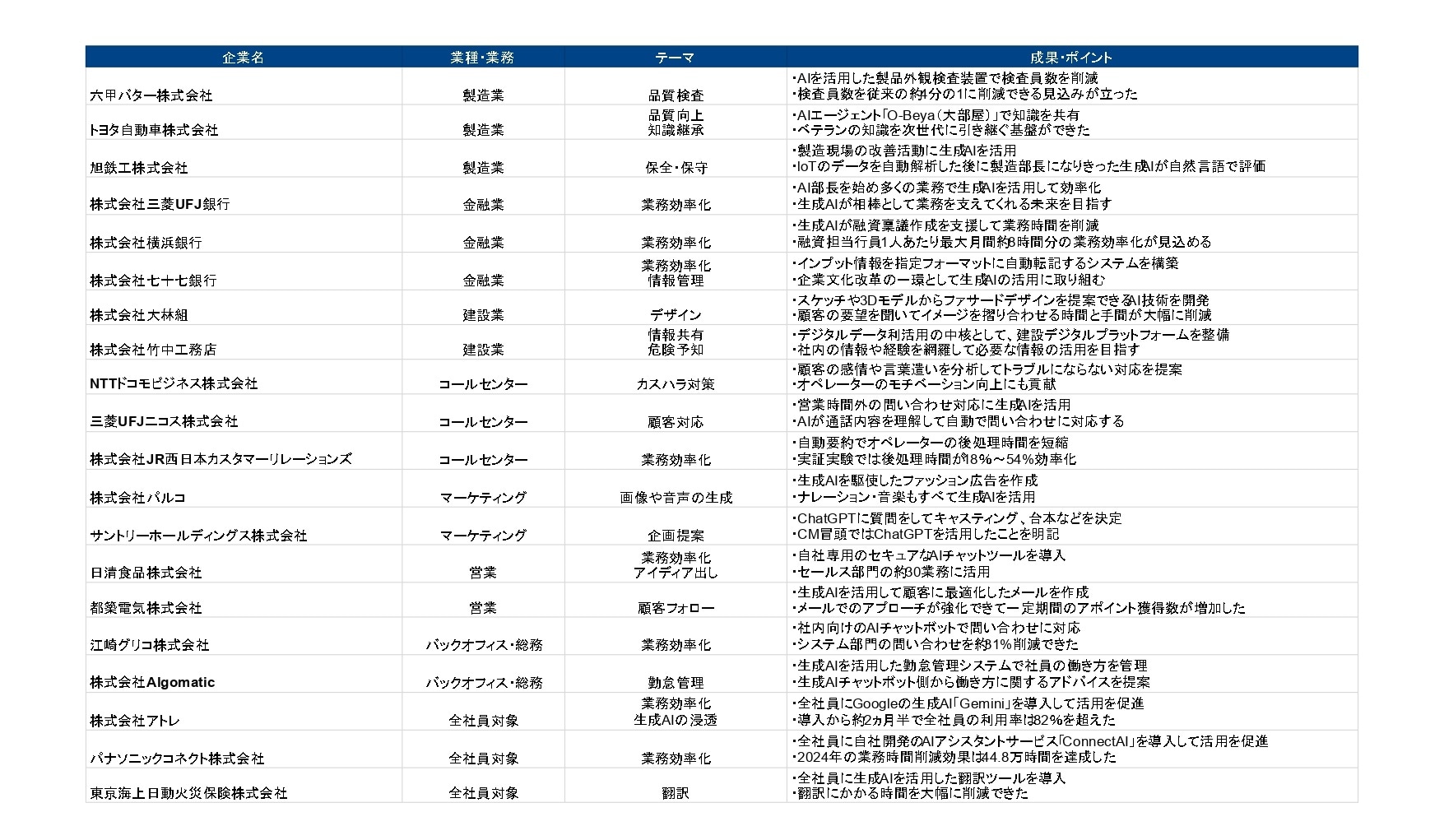

企業の生成AI活用事例20選を一覧で見る

今回は、法人の事例を中心に、成果が出ているものや具体的な取り組み方が分かるものを厳選してご紹介しています。

この記事を最後まで見ると、あなたのケースではどのように生成AIを活用できそうか明確なイメージが持てるようになります。

生成AIを活用して「業務効率化できた」「無駄なコストが削減できた」など、導入効果を実感している声は多数挙がっています。

生成AIを活用して企業の課題解決や付加価値創出につなげるためにも、適切な使い方を模索してみましょう。

1.製造業での生成AI活用事例3選

まずは、製造業での生成AI(Generative AI)活用事例をご紹介します。

製造業では、主に品質検査や品質向上、保全・保守、知識継承などに生成AIが活用されています。

製造業ではどのような場面で活用できるのか、参考にしてみてください。

| 会社名 | 主な活用テーマ |

|---|---|

| 六甲バター株式会社 | 品質検査:AIを活用した製品外観検査装置で検査員数を削減 |

| トヨタ自動車株式会社 | 品質向上・知識継承:AIエージェント「O-Beya(大部屋)」で知識を共有 |

| 旭鉄工株式会社 | 保全・保守:製造現場の改善活動に生成AIを活用 |

▼生成AIの概要は下記の記事で詳しく解説しています。

生成AIとは?メリット・デメリットやLLMをわかりやすく解説

1-1.六甲バター株式会社|AI検品で検査員を1/4に削減

チーズ等の製造販売をしている六甲バター株式会社は、チーズの生産強化のために神戸工場を新設しました。神戸工場では約300品目の製品を製造しており、業務効率化や省人化に課題があったそうです。

そこで、目視でのベビーチーズの外観検査に代わる、AIを活用した製品外観検査装置の開発に着手することにしました。

AIを活用した検査装置の開発は、六甲バター株式会社とパートナーである清水建設がタッグを組み進めました。1レーンにカメラを2台設置して、個包装のベビーチーズ5面をカメラで撮影、その画像をAIがチェックして製品の良否を判定します。

しかし、検査装置の設置は一筋縄ではいかず、ときに下記のような点で苦戦をしたそうです。

【AIを活用した製品外観検査装置の開発で苦戦したポイント】

- AIが不良品と判定するときに「何をもってNGとするのか」明確な基準を定める必要があった

- アルミ包装材により画像の撮影方法を工夫する必要があった

- カメラなどの機材を変更する度に学習用のデータセットを作り直す必要があった

とくに、ベビーチーズはアルミ包装材を使っているため、撮影時に光ってしまう、影ができるなどの課題があり、カメラの選定に苦労したとのことです。

AIを活用した画像検査装置はいくつもの課題を乗り越えて、2022年10月に目標となるNG品の確実な排出を達成。2024年4月には、すべての検査装置の搬入と据付が完了して、次の段階のデータ収集に入っています。

AIを活用した画像検査装置導入後には、検査員数を従来の約4分の1に削減できると考えています。

検査員だったスタッフは、機械や機器の運転、調整業務を学び、機器のオペレーター補助として、新たなスキルを身につけ活躍しているとのことです。

今後は、生産機器の劣化具合を検知して部品の交換や修理のタイミングを予測する予知保全業務にも、生成AIの活用を考えているとのことです。

参考:NTT docomo Business Watch「AIによる検品自動化の裏に試練あり。大手プロセスチーズメーカーの挑戦」

1-2.トヨタ自動車株式会社|

専門的な知識を財産として蓄積、共有する

トヨタ自動車株式会社は、生成AIエージェントシステムの構築を進めています。

自動車産業は現在変革期にあり、今までにないスピードでの技術革新が求められています。トヨタ自動車も例外ではなく、開発項目が増加していることが課題になっているそうです。

そこで、マイクロソフトとOpenAIの生成AI基盤を使いAIエージェント「O-Beya(大部屋)」を開発。

【O-Beya(大部屋)とは】

エンジニアたちの設計データなどを使い、いつでも相談できる仮想の大部屋のこと。エンジン用やバッテリー用など9つのAIエージェントで構成されており、質問内容に応じて適切な回答を得る仕組み(将来的には分野選択も自動化予定)。

例えば、エンジン分野を選択して「より速く走行する自動車を作るにはどうすればいい?」と質問すると、エンジンに関する専門知識から的確な回答を表示できる。

O-Beyaの導入により従来必要だった膨大な文書に目を通して解答を探す作業が減り、情報を探すことが容易になったそうです。

専門的な知識を有するベテラン世代が定年を迎えると、今までのノウハウが失われるリスクがあります。「O-Beya」は、知識を次世代に引き継ぐ役割も担っているとのことです。

「O-Beya」は、約800人のエンジニアを対象とした2024年1月の運用開始以降、月に数百回も利用されています。

また、トヨタ自動車株式会社では、「O-Beya」以外にも生産管理やデータ利活用などに生成AIを活用していく予定です。

参考:マイクロソフト公式サイト「トヨタ自動車、エンジニアの知見をAIエージェントで継承へー競争力強化に向け革新的な取り組みを開始」

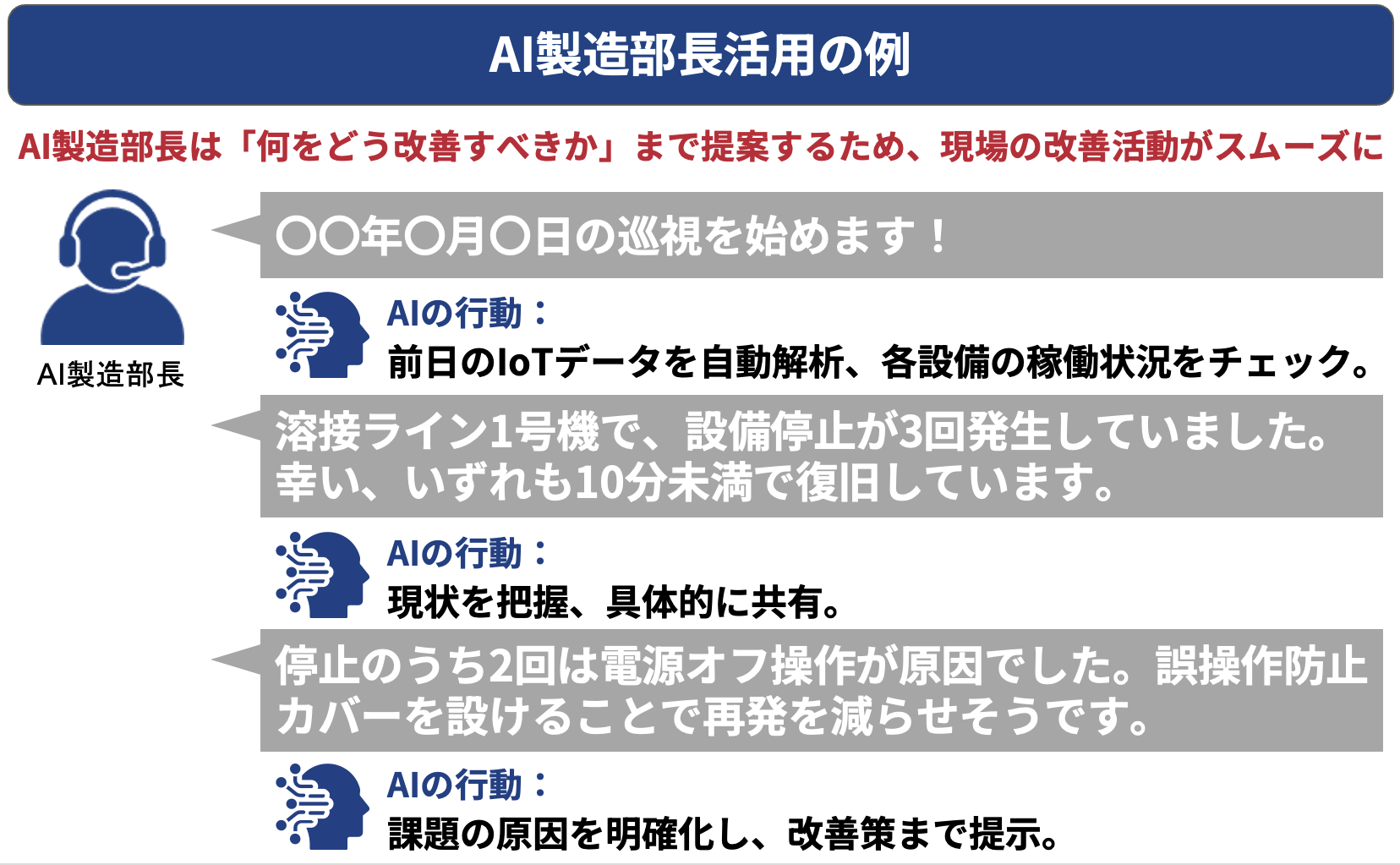

1-3.旭鉄工株式会社|生成AIを製造現場の改善活動に活用

自動車の金属加工部品を製造している旭鉄工株式会社は、DX推進の一環として製造現場の改善活動に生成AIを活用しました。

改善方法が属人的に管理されている、データ化されていないなどの課題があり、改善のスピードを上げる必要があったためです。

そこで導入されたのが、ユニークな「AI製造部長」です。

【AI製造部長とは】

指定の時間にIoTのデータを自動解析した後、製造部長として振る舞う生成AIが人間と話すような自然な文章で作成します。課題などをチャット形式で共有することで、全員が共通認識を持つことができます。

AI製造部長では、製造現場の機器が保有している稼働率などのIoTデータを自動解析して、データから見えてくる課題を毎朝AI製造部長が発信しています。

このように、今まで可視化できていなかった「何を改善しなければならないのか」を理解できたことで、改善のサイクルが劇的に高速化。結果として、生産効率は1.5倍以上の向上を達成したそうです。

また、AI導入時には「人と同じ言葉で伝えてくれるから分かりやすい」と、社員からの抵抗もなくスムーズに導入できた点も、この取り組みの成功要因です。

旭鉄工の事例は、生成AIが製造業の改善活動において、問題発見から解決策の実行までを力強くサポートするパートナーとなりうることを示しています。

参考:旭鉄工株式会社「製造業での活用〜カイゼンノウハウは生成AIに聞け!~」

2.金融業界の生成AI活用事例3選

続いて、金融業界での生成AI活用事例をご紹介します。

金融業界では人材不足をカバーするための業務効率化や、他社との差別化を図る顧客対応の高度化などで活用を検討しているケースが多いです。

生成AI活用に積極的な企業も多いので、どのように活用しているのかチェックしてみましょう。

| 会社名 | 主な活用テーマ |

|---|---|

| 株式会社三菱UFJ銀行 | 業務効率化:生成AIによる「AI上司」に相談することで、他部署への照会時間が削減 |

| 株式会社横浜銀行 | 業務効率化:生成AIが融資稟議作成を支援して業務時間を削減 |

| 株式会社七十七銀行 | 情報管理・業務効率化:インプット情報を指定フォーマットに自動で転記するシステムを構築 |

2-1.株式会社三菱UFJ銀行|手続き業務に積極的に生成AIを活用

国内に400店舗以上を展開する三菱UFJ銀行は2016年に社内にAI活用の組織を設けるなどして、いち早く生成AI活用に取り組んできました。

住宅ローンの審査や顧客対応など、さまざまな場面でAIを活用していますが、中でもユニークなのが「AI上司」です。

生成AIが銀行で管理する膨大な会議録や業務に関係する法律などを学習して、上司に相談するかのように問題解決を目指す見込みです。AI上司を活用することで、業務効率化につながると考えています。

また、株式会社三菱UFJ銀行では生成AIが相棒として業務を支えてくれる未来を実現できるように、生成AIに特化したガバナンスの構築や教育にも注力しています。

参考:読売新聞「「AI上司」が行員の相談に乗ります…三菱UFJ銀がチャットGPT活用、業務効率化狙う」

2-2.株式会社横浜銀行|融資審査業務に生成AI活用を目指す

横浜市に本社を構える株式会社横浜銀行では、行員一人ひとりが付加価値の高い金融サービスを提供することを目指しています。

とくに融資審査業務では、行員のヒアリング力や提案力の底上げが必要不可欠だと感じていたそうです。そのためには、業務効率化をして、ヒアリングや提案に充てる時間を創出する必要があります。

そこで、融資業務に日本IBMの生成AIサービスを導入して、融資稟議作成の支援ができないか実証実験をしました。

法人顧客の財務情報を生成AIが分析することで、審査項目の網羅率や文章品質などが確認できる仕組みです。

この実証実験から融資担当行員1人あたり、最大月間約8時間分の業務効率化が見込めることが分かりました。今後は実装化を目指して、取り組んでいく見込みです。

参考:日本経済新聞「横浜銀行、融資先の財務分析に生成AI 日本IBMと連携」

PRTIMES「横浜銀行の「生成AIを活用した融資審査業務における稟議書作成」の実証実験の実施について」

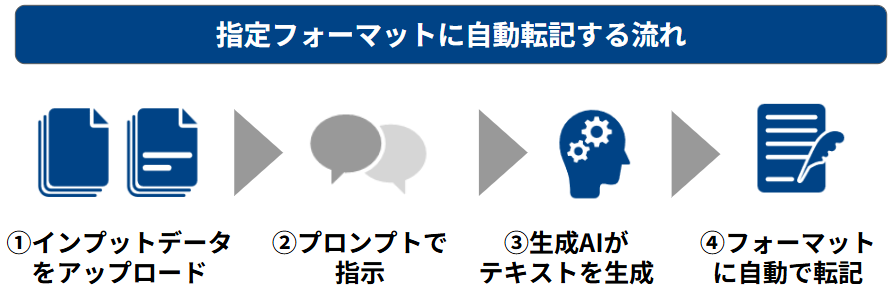

2-3.株式会社七十七銀行|幅広い業務に生成AIを活用

宮城県仙台市に本店を置く株式会社七十七銀行では、「Vision 2030(2030年に実現したいビジョン)」に掲げる生産性倍増戦略、企業文化改革の一環として下記のように生成AIの活用に取り組んでいます。

| 取り組み項目 | 概要 |

|---|---|

| 生成AI×データ分析の実証実験 |

|

| 安全な運用環境の確保 |

|

また、AI inside株式会社との実証実験では、PDFやHTMLなどのデータをもとに、七十七銀行の指定フォーマットに自動で転記するシステム構築が実現できました。

今後は、生成AIとこれまで得たノウハウを組み合わせて、定例業務やデータに基づく仮説検証のプロセスを迅速化していくことを目指しているとのことです。

参考:株式会社七十七銀行「生成AIを活用した実証実験の開始について」

3.建設業界での生成AI活用事例2選

建設業界では業務効率化や工程管理だけでなく、生成AIならではの新たなデザインを瞬時に生成できる技術なども活用されています。

生成AIをどのような場面で活用できそうか、参考にしてみてください。

| 会社名 | 主な活用テーマ |

|---|---|

| 株式会社大林組 | デザイン:スケッチや建物の立体イメージから外観デザインを提案できるAI技術を開発 |

| 株式会社竹中工務店 | 情報共有・危険予知:社内のデータをもとに情報の抽出、危険予知などに活用 |

3-1.株式会社大林組|

建物の立体イメージから外観デザインを生成

株式会社大林組は、米国シリコンバレーのSRI Internationalと共同で、スケッチや建物の立体イメージから外観デザインを提案できるAI技術「AiCorb(アイコルブ)」を開発しました。

従来は、設計者がスケッチやCADでデザイン案を作成していたため、時間と手間がかかっていました。要望に合わない場合は同じ工程を繰り返すこともあったそうです。

「AiCorb」には下記の2つの特長があり、顧客からの要望をその場で瞬時に具体化して合意を取れるようになりました。

| AiCorbの特長 | 概要 |

|---|---|

| 外観デザインの生成 | AIが多様なデザインを学習しているため、スケッチや建物の立体イメージを読み込ませるだけで、外観デザインを瞬時に生成できる |

| AIによって生成された デザインを立体イメージ化 |

設計用プラットフォームと連携することで、AIが作った外観デザインをもとに立体的な建物イメージを自動で作成できる |

とくに、顧客とイメージを摺り合わせる時間、手間が大幅に削減できたそうです。

また、外観デザインと立体イメージの双方を瞬時に提示できることで、立体的な情報も活用して議論を進められるようになり、合意形成をさらに効率化できると考えているとのことです。

参考:株式会社大林組公式サイト「建築設計の初期段階の作業を効率化する「AiCorb®」を開発」

3-2.株式会社竹中工務店|

建設業特化型ナレッジ検索システムを構築

株式会社竹中工務店は、建設業界には生産性向上が必要だと考えデジタル化の取り組みを進めています。

デジタルデータ利活用の中核として、建設デジタルプラットフォームを整備。社内のあらゆるデータを集約、蓄積して、下記のように利活用しています。

【建設デジタルプラットフォームの活用例】

- 生成AIを活用した建設業特化型ナレッジ検索システム「デジタル棟梁」で専門性の高い質問に回答

- 建築画像からヒビやサビなどの劣化部分をAIが抽出

- 過去の労災データから起こり得る労災を予測して注意喚起

例えば、生成AIを活用した「デジタル棟梁」では、社内の情報や経験を網羅して必要な情報を提示します。従業員の相談や、人材育成に活用したいと考えているとのことです。

参考:株式会社竹中工務店「建設デジタルプラットフォーム」によるデジタルデータ活用」

Amazon Web Servicesブログ「日本企業のビジネスニーズに応える生成系AI–Amazon Bedrockの可能性」

4.コールセンターでの生成AI活用事例3選

コールセンターはAI活用率が高い業界ですが、昨今は生成AIならではのテキスト、音声生成を活かして、顧客対応やカスハラ対策など活用の幅が広がっています。

ここでは、最新のコールセンターでの生成AI活用事例をご紹介します。どのように活用できるのか、チェックしてみましょう。

| 会社名 | 主な活用テーマ |

|---|---|

| NTTドコモビジネス株式会社 | カスハラ対策:顧客の感情や言葉遣いを分析してトラブルにならない対応を提案 |

| 三菱UFJニコス株式会社 | 顧客対応:営業時間外の対応に生成AIを活用 |

| 株式会社JR西日本 カスタマーリレーションズ |

業務効率化:自動要約でオペレーターの後処理時間を短縮 |

4-1.NTTドコモビジネス株式会社|

カスハラ対策に生成AIを活用

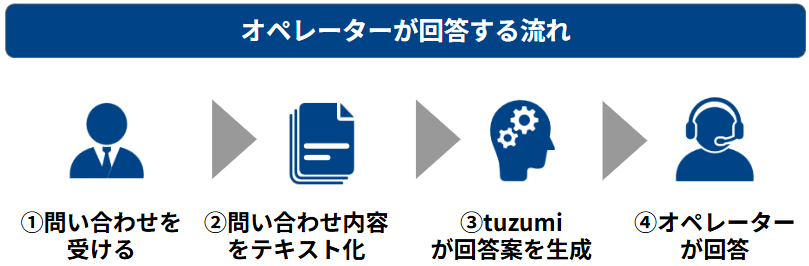

私たちNTTドコモビジネス株式会社が提供している生成AI「tsuzumi」は、コールセンターのカスハラ対策に活用されています。

顧客からの問い合わせに生成AI「tsuzumi」が自動で回答案を生成。顧客の感情や言葉遣いを分析して、深刻なトラブルにならない対応を促す機能も備わっています。

また、オペレーターの回答をシステムが評価して「問題のない回答です」などと励まし、モチベーションを維持することも期待できます。

コールセンターでのカスハラ対策が急務となる中、生成AIを活用して最適な回答ができるようになることでカスハラ防止はもちろん、オペレーターの負担軽減にもなると考えています。

参考:読売新聞「コールセンターのカスハラ対策に生成AI 苦情を分析して回答例表示、従業員の負担減らす」

4-2.三菱UFJニコス株式会社|

音声による自動応対システムで効率化を実現

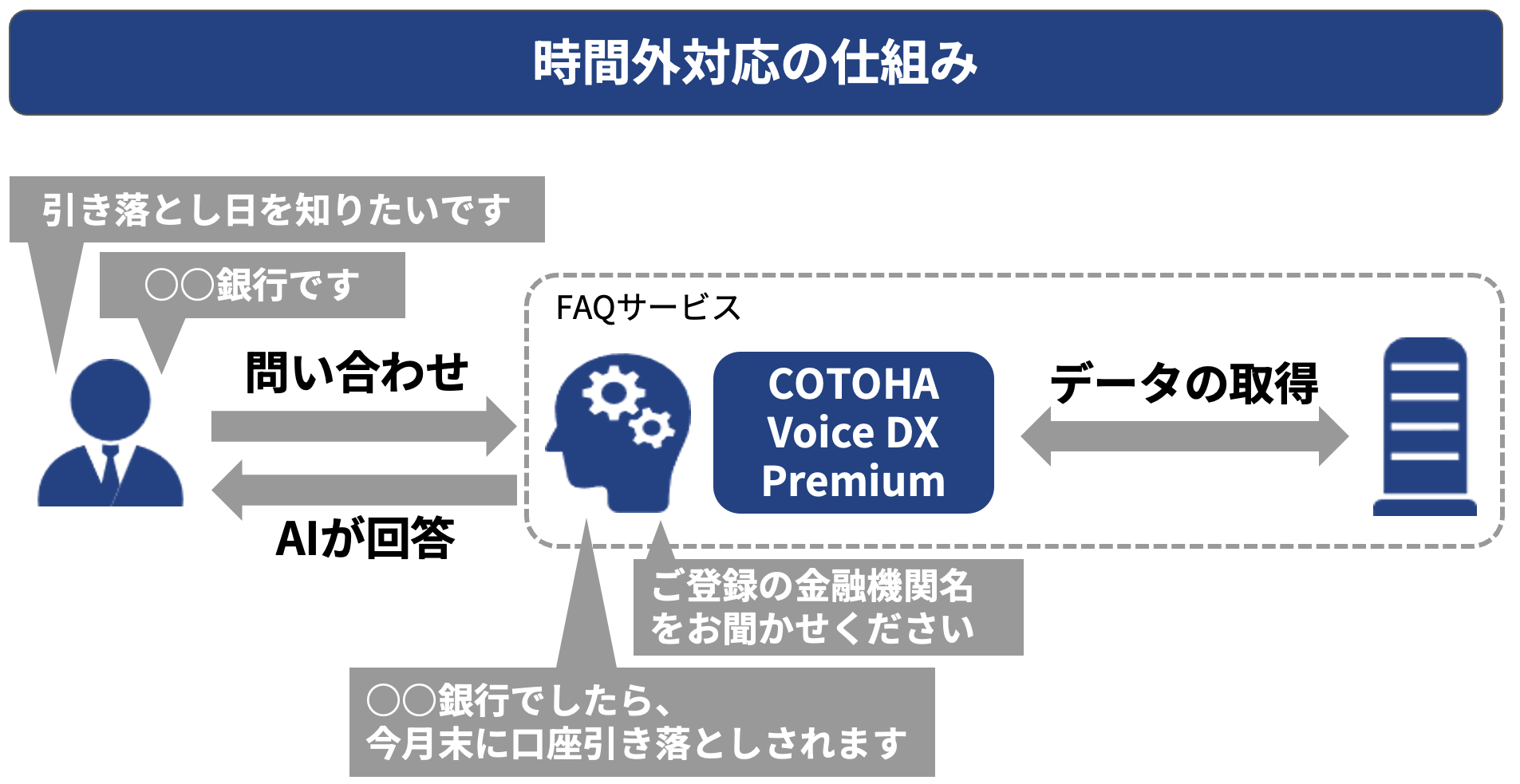

クレジットカード発行事業などを手掛ける三菱UFJニコス株式会社は、キャッシュレス決済の拡大に伴い、債権回収応対業務を担うカスタマーズセンターへの入電数が増加していました。

このまま入電数が増加すると、オペレーターの要員数や設備などのリソースの限界に近づいてしまう課題があったそうです。

そこで、カスタマーズセンターのDX化を推進し、24時間自動で電話応対から処理までできる仕組みを構築すべきだと考えました。

DX化は段階的に進めていきましたが、最終的にNTTドコモビジネス株式会社の「COTOHA Voice DX® Premium」を導入しました。

「COTOHA Voice DX® Premium」は、AIが通話内容を理解して自動で問い合わせ応対をするソリューションです。

まずは、営業時間外の対応に導入を開始。事前にFAQデータベースの質問と回答を紐づける準備をしていたので、正答率が大幅に上昇しました。

今後は営業時間内の使用も視野に入れて、更なる顧客体験の向上を目指すとのことです。

参考:NTTドコモビジネス「導入事例:三菱UFJニコス株式会社」

4-3.株式会社JR西日本カスタマーリレーションズ|

後処理時間を最大54%削減

JR西日本お客様センター運営をしている株式会社JR西日本カスタマーリレーションズでは、月間約7万件の問い合わせを受付しています。

問い合わせ内容は要約処理をして保存しており、要約処理に時間と労力がかかっていました。オペレーターによって要約の品質に差があることも課題だったそうです。

そこで、自動要約に生成AIを活用。オペレーターは電話応対後に、音声認識で自動文字起こししたテキストをツール内に貼り付けさえすれば、自動で要約できる仕組みを整えました。

実証実験後には後処理時間が18%~54%効率化できたことが分かり、本格導入する決め手となったそうです。

実際に利用したオペレーターからも「ほとんど手直ししないで使用できる」「とりとめのない内容をまとめてくれる」などの声がありました。

今後は要約した文章を分析して、サービスの改善につなげる活用方法も検討しているとのことです。

参考:株式会社JR西日本カスタマーリレーションズ「JR西日本カスタマーリレーションズとLLM DXパートナー ELYZA、通話内容要約業務に言語生成AIを導入」

5.マーケティングの生成AI活用事例2選

広告や宣伝などを担うマーケティング業界では、生成AIで画像やイラスト、楽曲を生成するケースが出てきています。

実際のモデルを使用しないため、制作時間やコスト削減にもつながっているようです。ここでは、生成AIを活用したマーケティング事例をご紹介します。

| 会社名 | 主な活用テーマ |

|---|---|

| 株式会社パルコ | 画像、音声生成:生成AIを駆使したファッション広告を作成 |

| サントリーホールディングス株式会社 | 企画提案:ChatGPTに質問をしてキャスティング、台本などを決定 |

5-1.株式会社パルコ|生成AI広告で世界観を演出

株式会社パルコでは、2023年冬のホリデーシーズンの「HAPPY HOLIDAYSキャンペーン」で、画像生成AIを駆使したファッション広告を制作しました。

実際のモデル撮影をせずに生成AIに精通したトップクラスのクリエイターと組み、人物から背景にいたるまで、すべてプロンプト(画像生成の指示をする言葉)で指示しました。

広告に必要なグラフィックムービーやナレーション・音楽も生成AIで制作しています。

この広告は最先端の画像生成AIを活用しながらもクリエイティブを追求したことが評価され、デジタルメディア協会主催の「デジタル・コンテンツ・オブ・ジ・イヤー'23」で優秀賞を受賞しました。

参考:PRTIMES「パルコ初の生成AI広告「HAPPY HOLIDAYSキャンペーン」が公開!グラフィック・ムービー・ナレーション・音楽まで全て生成AIにて制作!」

株式会社パルコグループブログ「「HAPPY HOLIDAYS広告」が、AMDアワードで「優秀賞」を受賞」

5-2.サントリーホールディングス株式会社|

ChatGPTを活用してCMを制作

サントリーホールディングス株式会社の自社製品である「GREEN DA・KA・RA やさしい麦茶」のCMには、ChatGPTが活用されています(やさしい麦茶、発芽大麦入りました。篇)。

担当者がChatGPTを使ってみたところ、偶然誕生した理想の部長「やさしい麦茶宣伝部のAI部長」がCM制作の総指揮に決定。AI部長の提案により、キャストは声優の白井悠介さんに決まりました。

それだけでなく「やさしい麦茶に発芽大麦が入ったこと」を伝えるCMの内容を相談して得たフィードバックを、忠実に再現してCMを制作しています。

例えば、「突然バレエダンサーになって高速回転をする」というAI部長の提案も、CMではしっかりと表現されています。

CM冒頭ではChatGPTを活用して生まれたことを明記しており、ユーモアのあるCMに仕上がっています。

参考:サントリーニュースリリース「ChatGPTで「やさしい麦茶」宣伝部の"AI部長"が誕生!声優・白井悠介さんが逆立ちして踊って空を跳ぶ!!とんでもない新CM「やさしい麦茶、発芽大麦入りました。」篇公開」

6.成功事例から学ぶ生成AI活用のポイント

ここまで、生成AIの活用事例をご紹介しました。

実際に生成AIを活用してみたいと思ったときは、ぜひ成功事例から学ぶ生成AI活用のポイントを意識してみましょう。

このポイントを意識すると、生成AI導入時に失敗しやすい点を回避して導入できるので、参考にしてみてください。

6-1.活用の目的を明確にする

1つ目は、生成AIの活用目的を明確にすることです。

生成AIの活用を急いでただソリューションを導入するだけでは、誰が何に使うのか曖昧になり、浸透せずに終わってしまうからです。

今回ご紹介した生成AIの活用事例を見ても、誰がどのような目的で活用するのか明確になっています。

【生成AI活用の例】

- 旭鉄工株式会社:製造現場の改善活動のために生成AIを活用する

- 三菱UFJニコス株式会社:業務時間外の顧客応対に生成AIを活用する

- 株式会社大林組:建物の立体イメージから外観デザインを瞬時に生成する

例えば、「社内の問い合わせを減らしたい」「バックオフィス業務を効率化したい」など生成AI活用をしたい目的が明確になっていると、ソリューション選定や導入方法の検討などに進みやすいです。

導入したい生成AIソリューションを決めた後から活用方法を模索するのではなく、まず自社での有効な活用目的を明確にしておきましょう。

▼生成AIの活用法は、下記の記事でも解説しています。

生成AIで加速する働き方改革の活用シーン

生成AI活用で私たちの働き方はどう変化するのか

6-2.生成AI活用のルールを明確にする

2つ目は、生成AI活用時のルールを明確にすることです。生成AIを活用している企業では、ソリューションの導入と平行して、ルールの策定を実施しています。

とくに、生成AI活用に慣れていない社員が多い場合は、下記のようなトラブルにつながるリスクがあるためです。

【生成AI活用で起こり得るリスク】

- 情報漏えい:生成AIに入力した情報が学習データとして使われるリスクがある

- 情報の信頼性:生成AIが出力した誤情報を正しいと思い込み活用、発信してしまうリスクがある

- 表現への配慮:著作権や差別的発言への配慮が足りず利用側で判断する必要がある

現段階の生成AIは、100%正しい情報を出力できるところまでは至っていません。生成AIが出力した情報に慣れていないと誤情報をそのまま発信してしまい、大きなトラブルに発展する可能性があるでしょう。

そのため、企業側では、生成AIを取り巻くリスクを理解したうえで、活用時のルールを設けることが求められます。

【生成AI活用時のルール作成のポイント】

- 使用する情報、データの範囲を明確にする

- セキュリティを確保する

- 出力したデータの確認方法を決める

- 生成AIを活用してもいい範囲を決める

例えば、個人情報や顧客情報、機密データは使用しないなど、生成AI活用ができる情報の範囲を決めておくと、情報漏えい対策ができます。

生成AIの活用を開始する前に自社のルールを共有して、誰もが理解したうえで使えるようにしておきましょう。

▼ルール策定の必要性は、下記の記事でも触れています。

経営層の4割、従業員のAIリテラシー不足を懸念。ルール整備が急務

【生成AI活用に慣れるために研修やワークショップの実施もおすすめ】

生成AIの活用に不安がある場合は、まずは研修やワークショップをして適切な使い方に慣れることもおすすめです。

自社での正しい使い方を浸透させれば、生成AI活用時のトラブルも回避できます。また、生成AIに抵抗がある社員も活用しやすくなり、社内への浸透を加速できるでしょう。

6-3.いきなり全部署に導入するのではなく

スモールスタートをする

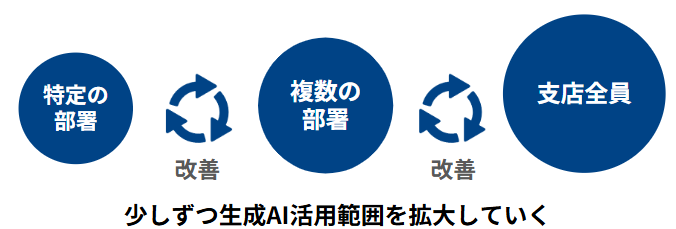

3つ目は、いきなり全部署に導入するのではなく、まずはスモールスタートをすることです。

生成AIの活用に慣れていないのに全社員導入すると、課題やトラブルが発生したときに改善しにくくなるためです。

生成AIの活用事例でもあったように生成AIの活用は改善を重ねて最適化していく必要があるため、まずは特定の部署やメンバーで使用を開始することがおすすめです。

例えば、自社の知見を蓄積した生成AIチャットボットを導入する場合は、まずは特定の部署だけで使用して、課題や改善点を抽出します。

改善を重ねて他の部署でも活用できそうだなと思えたタイミングで、導入範囲を広げていくといいでしょう。

7.自社に合う生成AIの活用に悩んだら導入から定着までのサポート付きの「Stella AI for Biz」

ここまで、業界ごとの生成AIの活用事例を分かりやすく解説してきました。

自社でも生成AIを導入できそうなイメージは持てたものの「生成AIの知識がなく何から始めればいいのか分からない」という担当者様もいるでしょう。

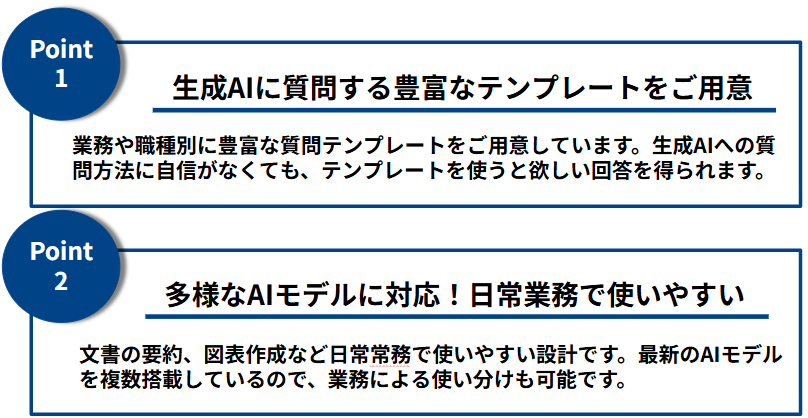

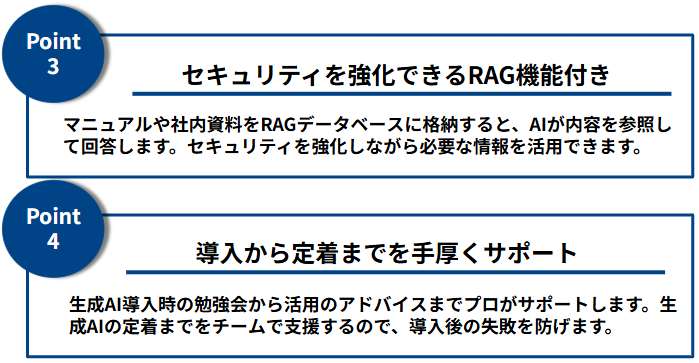

NTTドコモビジネスでは、導入から定着までのサポートがある法人向け生成AIサービス「Stella AI for Biz」を提供しています。

生成AI活用の初心者であっても社内の業務で活用できるように、下記のような機能やサポートが付いています。

とくに、「Stella AI for Biz」は生成AIを導入しただけで終わらせないことを重視しており、業務で活用できるように豊富なテンプレートのご用意や手厚いサポートなどを備えています。

他社に遅れを取らないように生成AI活用の一歩を踏み出したいとお考えの場合は、ぜひ「Stella AI for Biz」をご利用いただければと思います。

「Stella AI for Biz」について詳しく知りたい方は、まずはお気軽にお問い合わせください。

今すぐ問い合わせする

8.まとめ

この記事では、業界別に生成AIの活用事例を詳しく解説しました。

最後にこの記事の内容を簡単に振り返ってみましょう。

〇業界別の生成AI活用事例は下記のとおり

| 製造業の生成AI活用事例 | |

|---|---|

| 六甲バター株式会社 | 品質検査:AIを活用した製品外観検査装置で検査員数を削減 |

| トヨタ自動車株式会社 | 品質向上・知識継承:AIエージェント「O-Beya(大部屋)」で知識を共有 |

| 旭鉄工株式会社 | 保全・保守:製造現場の改善活動に生成AIを活用 |

| 金融業界の生成AI活用事例 | |

| 株式会社三菱UFJ銀行 | 業務効率化:AI上司を始め多くの業務で生成AIを活用して効率化を目指す |

| 株式会社横浜銀行 | 業務効率化:生成AIが融資稟議作成を支援して業務時間を削減 |

| 株式会社七十七銀行 | 情報管理・業務効率化:インプット情報を指定フォーマットに自動で転記するシステムを構築 |

| 建設業界での生成AI活用事例 | |

| 株式会社大林組 | デザイン:スケッチや建物の立体イメージから外観デザインを提案できるAI技術を開発 |

| 株式会社竹中工務店 | 情報共有・危険予知:社内のデータをもとに情報の抽出、危険予知などに活用 |

| コールセンターでの生成AI活用事例 | |

| NTTドコモビジネス株式会社 | カスハラ対策:顧客の感情や言葉遣いを分析してトラブルにならない対応を提案 |

| 三菱UFJニコス株式会社 | 顧客対応:営業時間外の対応に生成AIを活用 |

| 株式会社JR西日本 カスタマーリレーションズ |

業務効率化:自動要約でオペレーターの後処理時間を短縮 |

| マーケティングでの生成AI活用事例 | |

| 株式会社パルコ | 画像、音声生成:生成AIを駆使したファッション広告を作成 |

| サントリーホールディングス株式会社 | 企画提案:ChatGPTに質問をしてキャスティング、台本などを決定 |

〇成功事例から学ぶ生成AI活用のポイントは下記のとおり

- 活用の目的を明確にする

- 生成AI活用のルールを明確にする

- いきなり全部署に導入するのではなくスモールスタートをする

企業での生成AI活用はただ導入するのではなく、業務に活用できるように浸透させていくことが重要です。

「Stella AI for Biz」は生成AIを導入しただけで終わらせず浸透することまで視野に入れたサービスです。生成AI活用にあと一歩踏み出せず困っている場合は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

EN

EN