■生成AIの基本からご覧になりたい方はこちら

【2025年最新】生成AIとは?仕組みやメリットをやさしく解説

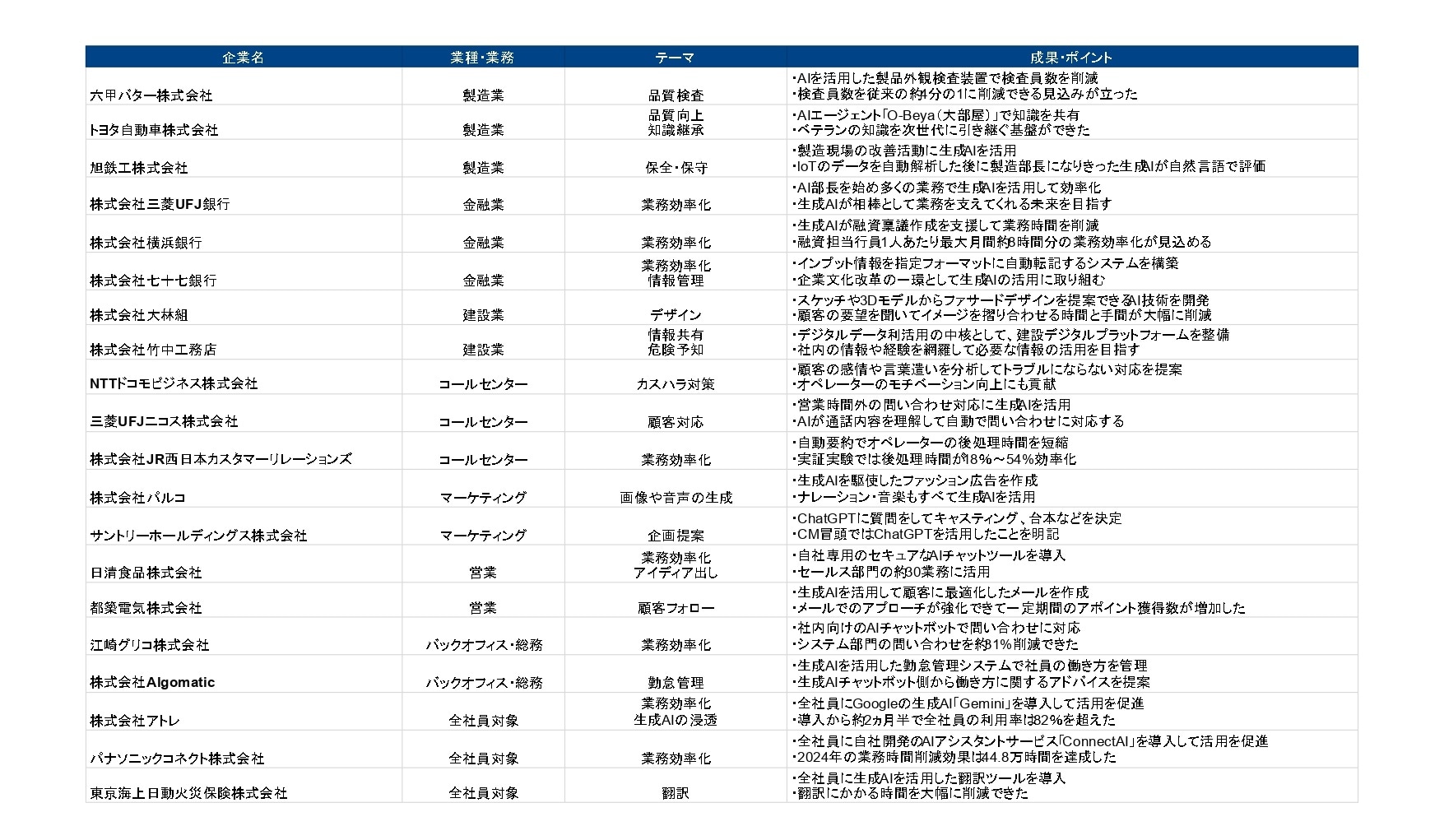

企業の生成AI活用事例20選を一覧で見る

今回は、法人の事例を中心に、成果が出ているものや具体的な取り組み方が分かるものを厳選してご紹介しています。

この記事を最後まで見ると、あなたのケースではどのように生成AIを活用できそうか明確なイメージが持てるようになります。

生成AIを活用して「業務効率化できた」「無駄なコストが削減できた」など、導入効果を実感している声は多数挙がっています。

生成AIを活用して企業の課題解決や付加価値創出につなげるためにも、適切な使い方を模索してみましょう。

1.営業の生成AI活用事例2選

まずは、営業分野での生成AI活用事例をご紹介します。営業は業務効率化や顧客フォローの最適化などが課題になりやすいですが、生成AIを活用することで課題解決が目指せます。

営業業務ではどのように活用できそうか、参考にしてみてください。

| 会社名 | 主な活用テーマ |

|---|---|

| 日清食品株式会社 | 業務効率化・アイディア出し:AIチャットツールをセールス部門の約30業務に活用 |

| 都築電気株式会社 | 顧客フォロー:生成AIを活用して顧客に最適化したメールを作成 |

1-1.日清食品株式会社|約30の業務で生成AIを活用

食品加工事業などを手掛ける日清食品株式会社では、全社員に対して「DIGITIZE YOUR ARMS(デジタルを武装せよ)」というスローガンを掲げています。

IT部門に任せきりにしないで、現場主導でさまざまなデジタルツールを活用した業務改善が進んでいたそうです。その中の1つにマイクロソフト社・Open AI社と連携して日清食品専用のセキュアなAIチャットツール「NISSIN AI-chat」があります。

「NISSIN AI-chat」導入時はなかなか社内に浸透しない課題があったそうです。そこで、セールス部門と連携して全国8拠点からプロジェクトメンバーを集めて、セールス業務への活用検討を開始しました。

下記のような3ステップを実施して、セールス部門の約30業務で活用する基盤を整えました。

| セールス業務への活用ステップ | 概要 |

|---|---|

| ステップ1: NISSIN AI-chatが活用できる業務の抽出 |

|

| ステップ2: プロンプトテンプレートの作成 |

|

| ステップ3:フィードバックでの改善 |

|

今後は、画像生成AIや音声認識AI機能なども追加して、業務で活用できる幅を広げていきたいとのことです。

参考:日清食品ホールディングス株式会社新卒採用サイト「ファーストエントリーにこだわり生成AIをいち早く活用」

1-2.都築電気株式会社|営業メールの作成時間を短縮

ビジネスに活用できるさまざまなソリューションを展開している都築電気株式会社は、重点プロダクトの拡販に向け、営業と連携しマーケティング活動の強化が必要でした。

新規顧客獲得に舵を切らなければならないタイミングでもあり、顧客分析ができるツールを導入しました。

とくに、インサイドセールスでのメール送付では、AIを活用することで短時間で作成できるようになったそうです。

今までは個々のスキルに依存する部分がありましたが、データをもとに生成AIが文章を生成することで、個々の企業課題に合うメッセージが作成できるようになりました。

メールでのアプローチが強化できたことで、一定期間のアポイント獲得数も増加したそうです。

参考:スピーダ「生成AI機能も活用し、インサイドセールスのコールやメールアプローチの成果を拡大」

2.バックオフィス・総務の生成AI活用事例2選

バックオフィス業務では、メール文書、社内文書の生成、企画のアイディア出しなど多様な場面で生成AIが活用されています。

業務の中での生成AI活用率も高く、既に使ったことがある方も多いでしょう。ここでは、バックオフィス、総務でのユニークな生成AI活用事例をご紹介します。

「このような使い方もできるのか」と思えるものなので、ぜひ参考にしてみてください。

| 会社名 | 主な活用テーマ |

|---|---|

| 江崎グリコ株式会社 | 業務効率化:社内向けの生成AIチャットボットで問い合わせを削減 |

| 株式会社Algomatic | 勤怠管理:生成AIを活用した勤怠管理システムで社員の働き方を管理 |

2-1.江崎グリコ株式会社|

生成AIチャットボットで社内の問い合わせを31%削減

食品メーカーである江崎グリコ株式会社では、社内の業務効率化を推進しています。

バックオフィス部門の業務効率化の状況を確認したところ、社内の問い合わせ対応が上位を占めており、顔を知っている担当者に質問する文化があることに気づいたそうです。

そこで、生成AIを活用した社内向けのチャットボットを導入しました。

人事や総務部など各部門の担当者がまとめたFAQをAIチャットボットに反映して、社内の問い合わせに対応する仕組みです。

現在は社内ポータルのトップに実装しており、何かあればまずは生成AIチャットボットに聞いてみる流れが定着したとのことです。

その結果、年間1.3万件以上発生していたシステム部門への問い合わせを、約31%削減できました。

今後はシステム専用の生産AIチャットボットを新設するなど、活用の幅を広げていきたいと考えています。

参考:Allganize Japan「【Glicoグループ様】30%の社内問い合わせ対応を削減。顕在化したバックオフィスの課題を「Alli」で解決」

2-2.株式会社Algomatic|勤怠管理を生成AIがサポート

生成AIに関する事業探索をしている株式会社Algomaticでは、勤怠管理システムに生成AIを活用しています。

生成AIチャットボットが、毎朝メンバーに簡単な質問をします。社員はボタン一つで勤務場所を回答でき、社員の働き方が可視化できる仕組みです。

この仕組みで社員の負担が軽減できただけでなく、集計の自動化やリアルタイムでの現状把握などがしやすくなったそうです。

また、毎日社員の勤務パターンを収集することで、生成AIチャットボット側から下記のようなアドバイスをすることも可能です。

【勤務パターンを分析したアドバイス例】

- 効率的な働き方の提案

- 健康管理のアドバイス

- 定時退社などワークライフバランスの改善のアドバイス

例えば、残業が継続している社員には「今日は早めの退勤を心がけてみましょう」と提案をして、自然と働き方が改善できるように促します。

今後は、勤怠管理システムをより進化させて、働きやすさと生産性向上を両立したいと考えているとのことです。

参考:株式会社Algomatic「生成AIスタートアップ社内での生成AI活用事例~バックオフィス編~」

3.全社員対象に生成AI活用をしている事例3選

昨今は、日本企業の中でも、全社員対象に生成AIを導入して、AI活用を促進する動きがあります。

ここでは、既に全社員を対象に生成AI活用を進めている事例をご紹介します。

どのように導入、浸透させていけばいいのか分かるので、参考にしてみてください。

| 会社名 | 主な活用テーマ |

|---|---|

| 株式会社アトレ | 生成AIの浸透・業務効率化:全社員にGoogleの生成AI「Gemini」を導入して活用を促進 |

| パナソニックコネクト株式会社 | 業務効率化:全社員に自社開発のAIアシスタントサービス「ConnectAI」を導入して活用を促進 |

| 東京海上日動火災保険株式会社 | 翻訳:全社員に生成AIを活用した翻訳ツール「COTOHA® Translator」を導入して翻訳のハードルを下げる |

3-1.株式会社アトレ|

全社員に寄り添う「AIメンター」戦略を始動

首都圏の駅ビルを運営する株式会社アトレでは、労働人口の現状に伴い、社員一人ひとりの生産性を高めて業務効率化する必要があると感じていました。

そこで、株式会社アトレではAIは日々の業務に寄り添うサポーターであり、新たな挑戦、創造性を引き出すメンターであると考え、「AI×社員」という経営資源を最大限に活用できるように考えました。

2025年4月1日より、Googleの生成AI「Gemini(ジェミニ)」を全社的に導入。活用を推進できるように、下記のような取り組みも実施しています。

| 活用推進の取り組み例 | 概要 |

|---|---|

| 独自の「Geminiステータスボード」の活用 |

|

| ワークショップの開催 |

|

「Gemini」の活用が促進できる体制を整えたことで、導入から約2ヵ月半で全社員(パート・契約社員含む)の利用率は82%を超えました。

また、「Gemini」の活用レベル6以上エキスパート人材が4人に1人を超えるなど、AIが日々の業務に定着しつつあります。

参考:@Press「アトレ、全社員に寄り添う「AIメンター」戦略を始動。導入約2ヶ月半で利用率82%、エキスパート人材は4人に1人以上に」

3-2.パナソニックコネクト株式会社|

AIアシスタントサービス導入で労働時間を年間44.8万時間削減

ソフトウェアの開発などを手掛けるパナソニックコネクト株式会社では、2023年2月より国内全社員約11,600人にAI活用を推進しています。

同時にOpenAIの大規模言語モデルをベースに開発したAIアシスタントサービス「ConnectAI」も全社員に導入して、下記のように活用しています。

【AIの活用例】

- プログラミング:コードの生成やリファクタリング

- 成果物の生成:作業手順書や各種基準の生成

- 作業依頼:資料レビューやアンケートコメントの分析

実際にイベントマーケティング部ではイベントの案内状の英訳、企画のアイディア創出などに活用するなど、部署ごとにさまざまな業務に活用されています。

社内でのAI活用が推進したことで、2024年のAI活用による業務時間削減効果は44.8万時間を達成。利用回数は、240万回にのぼりました。

また、スキルが向上したことで、AIの活用方法が「聞く」から「頼む」へと変化しました。

AIに分からないことを聞くのではなく、画像や資料生成を頼む活用にシフトしているとのことです。

社内のAI活用が着実に前進していることを受けて、2025年度は業務プロセスにAIを組み込んでいくフェーズに入っていく予定です。

参考:パナソニックコネクト株式会社「パナソニックコネクト、「聞く」から「頼む」へシフトしたAI活用で年間44.8万時間の削減を達成」

3-3.東京海上日動火災保険株式会社|翻訳に生成AIを活用

東京海上日動火災保険株式会社は、国内にとどまらずグローバル事業の拡大を視野に入れた変革に挑戦しています。

そのため、海外進出する企業や海外のグループ会社とのコミュニケーションが増え、英語を利用する機会が増加したそうです。

業務では海外のスタートアップベンダーとやり取りする頻度が多く、翻訳作業に3~4時間かかることもありました。

また、東京海上日動火災保険株式会社が取り組む変革では、グローバルな最新動向に注視する必要があり海外ニュースサイトや論文にも目を通す必要があります。

セキュリティに懸念がある無料翻訳サイトを利用するわけにはいかず、英語が得意な社員に翻訳を依頼する、あるいは外部の翻訳会社に委託するしかなかったと語ります。

そこで、NTTドコモビジネスの生成AIを活用した翻訳ツール「COTOHA® Translator」を導入。

「COTOHA® Translator」はTOEIC960点超レベルの翻訳精度で、素早く翻訳できます。

まずは、約400人の先行利用ユーザーで検証をスタート。翻訳精度や速度、利便性などに成果が見込めたため、2020年9月からグループ会社を含む約4万人に全社展開をしました。

導入後は翻訳のハードルが下がり、翻訳に費やした時間を大幅に削減できたそうです。また、翻訳のハードルが下がったことで社員が新しい知識に触れる機会も創出できました。

現在は英語だけでなく、中国語にも対応しています。付加価値を生まない翻訳作業に時間を割くのではなく、本来の創造的な業務に注力できるようになったとのことです。

参考:NTTドコモビジネス「導入事例:東京海上日動火災保険株式会社」

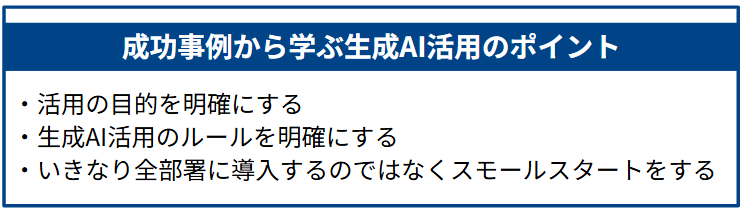

4.成功事例から学ぶ生成AI活用のポイント

ここまで、生成AIの活用事例をご紹介しました。

実際に生成AIを活用してみたいと思ったときは、ぜひ成功事例から学ぶ生成AI活用のポイントを意識してみましょう。

このポイントを意識すると、生成AI導入時に失敗しやすい点を回避して導入できるので、参考にしてみてください。

4-1.活用の目的を明確にする

1つ目は、生成AIの活用目的を明確にすることです。

生成AIの活用を急いでただソリューションを導入するだけでは、誰が何に使うのか曖昧になり、浸透せずに終わってしまうからです。

今回ご紹介した生成AIの活用事例を見ても、誰がどのような目的で活用するのか明確になっています。

【生成AI活用の例】

- 日清食品株式会社:アイディア出しのために生成AIを活用する

- 江崎グリコ株式会社:社内問い合わせ対応のために生成AIを活用する

- 株式会社Algomatic:社員の働き方を管理するために生成AIを活用する

例えば、「社内の問い合わせを減らしたい」「バックオフィス業務を効率化したい」など生成AI活用をしたい目的が明確になっていると、ソリューション選定や導入方法の検討などに進みやすいです。

導入したい生成AIソリューションを決めた後から活用方法を模索するのではなく、まず自社での有効な活用目的を明確にしておきましょう。

▼生成AIの活用法は、下記の記事でも解説しています。

生成AIで加速する働き方改革の活用シーン

生成AI活用で私たちの働き方はどう変化するのか

4-2.生成AI活用のルールを明確にする

2つ目は、生成AI活用時のルールを明確にすることです。生成AIを活用している企業では、ソリューションの導入と平行して、ルールの策定を実施しています。

とくに、生成AI活用に慣れていない社員が多い場合は、下記のようなトラブルにつながるリスクがあるためです。

【生成AI活用で起こり得るリスク】

- 情報漏えい:生成AIに入力した情報が学習データとして使われるリスクがある

- 情報の信頼性:生成AIが出力した誤情報を正しいと思い込み活用、発信してしまうリスクがある

- 表現への配慮:著作権や差別的発言への配慮が足りず利用側で判断する必要がある

現段階の生成AIは、100%正しい情報を出力できるところまでは至っていません。生成AIが出力した情報に慣れていないと誤情報をそのまま発信してしまい、大きなトラブルに発展する可能性があるでしょう。

そのため、企業側では、生成AIを取り巻くリスクを理解したうえで、活用時のルールを設けることが求められます。

【生成AI活用時のルール作成のポイント】

- 使用する情報、データの範囲を明確にする

- セキュリティを確保する

- 出力したデータの確認方法を決める

- 生成AIを活用してもいい範囲を決める

例えば、個人情報や顧客情報、機密データは使用しないなど、生成AI活用ができる情報の範囲を決めておくと、情報漏えい対策ができます。

生成AIの活用を開始する前に自社のルールを共有して、誰もが理解したうえで使えるようにしておきましょう。

▼ルール策定の必要性は、下記の記事でも触れています。

経営層の4割、従業員のAIリテラシー不足を懸念。ルール整備が急務

【生成AI活用に慣れるために研修やワークショップの実施もおすすめ】

生成AIの活用に不安がある場合は、まずは研修やワークショップをして適切な使い方に慣れることもおすすめです。

自社での正しい使い方を浸透させれば、生成AI活用時のトラブルも回避できます。また、生成AIに抵抗がある社員も活用しやすくなり、社内への浸透を加速できるでしょう。

4-3.いきなり全部署に導入するのではなく

スモールスタートをする

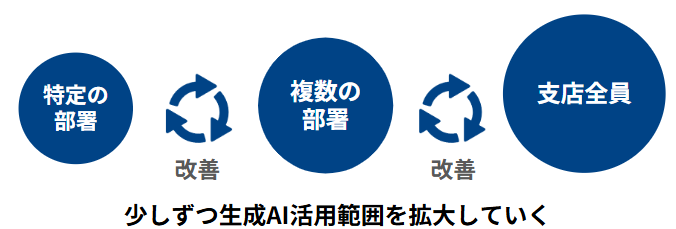

3つ目は、いきなり全部署に導入するのではなく、まずはスモールスタートをすることです。

生成AIの活用に慣れていないのに全社員導入すると、課題やトラブルが発生したときに改善しにくくなるためです。

生成AIの活用事例でもあったように生成AIの活用は改善を重ねて最適化していく必要があるため、まずは特定の部署やメンバーで使用を開始することがおすすめです。

例えば、自社の知見を蓄積した生成AIチャットボットを導入する場合は、まずは特定の部署だけで使用して、課題や改善点を抽出します。

改善を重ねて他の部署でも活用できそうだなと思えたタイミングで、導入範囲を広げていくといいでしょう。

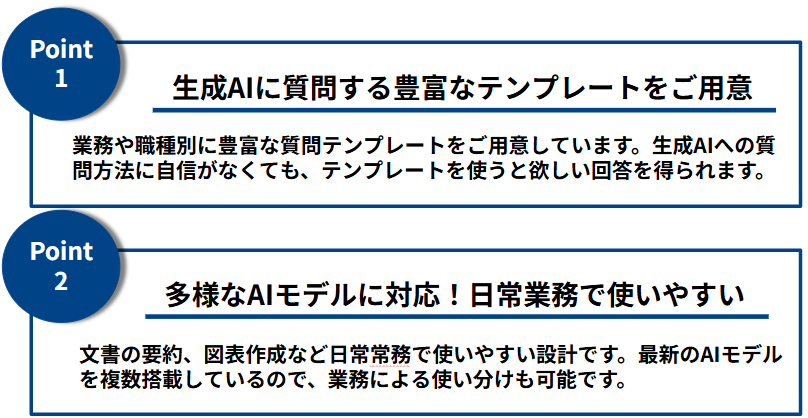

5.自社に合う生成AIの活用に悩んだら導入から定着までのサポート付きの「Stella AI for Biz」

ここまで、業務ごとの生成AIの活用事例を分かりやすく解説してきました。

自社でも生成AIを導入できそうなイメージは持てたものの「生成AIの知識がなく何から始めればいいのか分からない」という担当者様もいるでしょう。

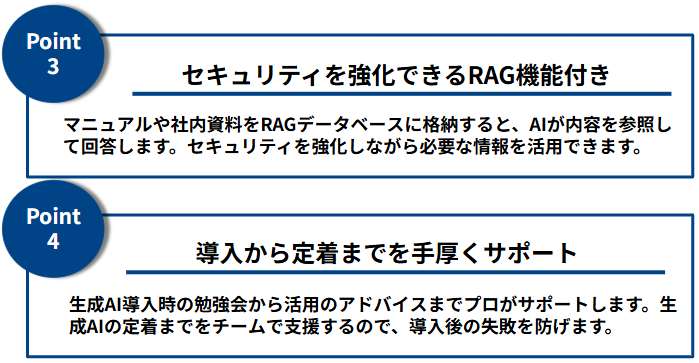

NTTドコモビジネスでは、導入から定着までのサポートがある法人向け生成AIサービス「Stella AI for Biz」を提供しています。

生成AI活用の初心者であっても社内の業務で活用できるように、下記のような機能やサポートが付いています。

とくに、「Stella AI for Biz」は生成AIを導入しただけで終わらせないことを重視しており、業務で活用できるように豊富なテンプレートのご用意や手厚いサポートなどを備えています。

他社に遅れを取らないように生成AI活用の一歩を踏み出したいとお考えの場合は、ぜひ「Stella AI for Biz」をご利用いただければと思います。

「Stella AI for Biz」について詳しく知りたい方は、まずはお気軽にお問い合わせください。

今すぐ問い合わせする

6.まとめ

この記事では、業務別に生成AIの活用事例を詳しく解説しました。

最後にこの記事の内容を簡単に振り返ってみましょう。

〇業務別の生成AI活用事例は下記のとおり

| 営業の生成AI活用事例 | |

|---|---|

| 日清食品株式会社 | 業務効率化・アイディア出し:AIチャットツールをセールス部門の約30業務に活用 |

| 都築電気株式会社 | 顧客フォロー:生成AIを活用して顧客に最適化したメールを作成 |

| バックオフィス・総務の生成AI活用事例 | |

| 江崎グリコ株式会社 | 業務効率化:社内向けAIチャットボットで問い合わせを削減 |

| 株式会社Algomatic | 勤怠管理:生成AIを活用した勤怠管理システムで社員の働き方を管理 |

| 全社員対象の生成AI活用事例 | |

| 株式会社アトレ | 生成AIの浸透・業務効率化:全社員にGoogleの生成AI「Gemini」を導入して活用を促進 |

| パナソニックコネクト株式会社 | 業務効率化:全社員に自社開発のAIアシスタントサービス「ConnectAI」を導入して活用を促進 |

| 東京海上日動火災保険株式会社 | 翻訳:全社員に生成AIを活用した翻訳ツール「COTOHA® Translator」を導入して翻訳のハードルを下げる |

〇成功事例から学ぶ生成AI活用のポイントは下記のとおり

- 活用の目的を明確にする

- 生成AI活用のルールを明確にする

- いきなり全部署に導入するのではなくスモールスタートをする

企業での生成AI活用はただ導入するのではなく、業務に活用できるように浸透させていくことが重要です。

「Stella AI for Biz」は生成AIを導入しただけで終わらせず浸透することまで視野に入れたサービスです。生成AI活用にあと一歩踏み出せず困っている場合は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

EN

EN