■生成AIの基本からご覧になりたい方はこちら

【2025年最新】生成AIとは?仕組みやメリットをやさしく解説

「漠然とした不安」が足かせに…

──まず、中小企業の生成AI導入状況についてお聞かせください。

榎谷 導入が進んでいないのが正直なところで、体感では2割にも満たない印象です。

一方で、個人としての活用は広がっています。特に若手社員の間では、ChatGPTなどの生成AIをプライベートで活用するのが当たり前になっており「なぜ会社で使わないのですか?」と問われる状況です。

太田 例えば、メールの要約などで個人的に使う方はいますが「会社のデータを生成AIへ入力して本当に問題が起きないのか」という不安から、業務での本格活用に至っていないケースが多いですね。

──利用が伸び悩んでいる背景には、どのような要因があるのでしょうか?

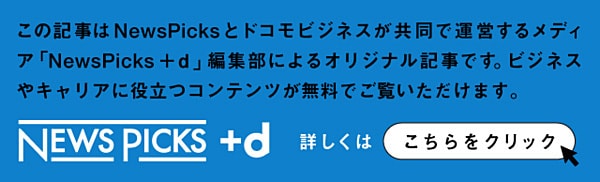

榎谷 一言で言えば、「漠然とした不安」が大きな足かせになっています。生成AIが流行っていて、使わないと遅れてしまうという焦りがある一方で、セキュリティの懸念や「AIで実際に何ができるのか」という基本的な理解が追いついていないのが現状です。

さらに「どうやって使えばいいのか」のイメージがわかないまま、情報漏洩などのネガティブなニュースばかりが目に入ってしまう。結果として、漠然とした不安が生まれ、第一歩を踏み出せない企業が多いように感じます。

太田 セキュリティへの不安や明確な活用イメージが持てない点は、導入の第一ハードルです。ただ、それだけではありません。

かつて、パソコンの黎明期にも同じような状況がありましたが、生成AIのガイドラインが整備されていないこと。つまり「何を制限して、何を推奨すべきか」がわからない。

さらに一歩進むと、業務がどれだけ効率化されたのかも可視化できない。利用シーンがわからず「なんとなく良さそうだけど、会社としてどれだけプラスになったのか」も見えないため、現場も経営層も手ごたえを感じにくい。それが全社的な活用に踏み出せない理由だと思います。

実は中小企業ほど効果的?

──不安やリスクが先立つなら無理に中小企業が使う必要がないとも言えませんか。

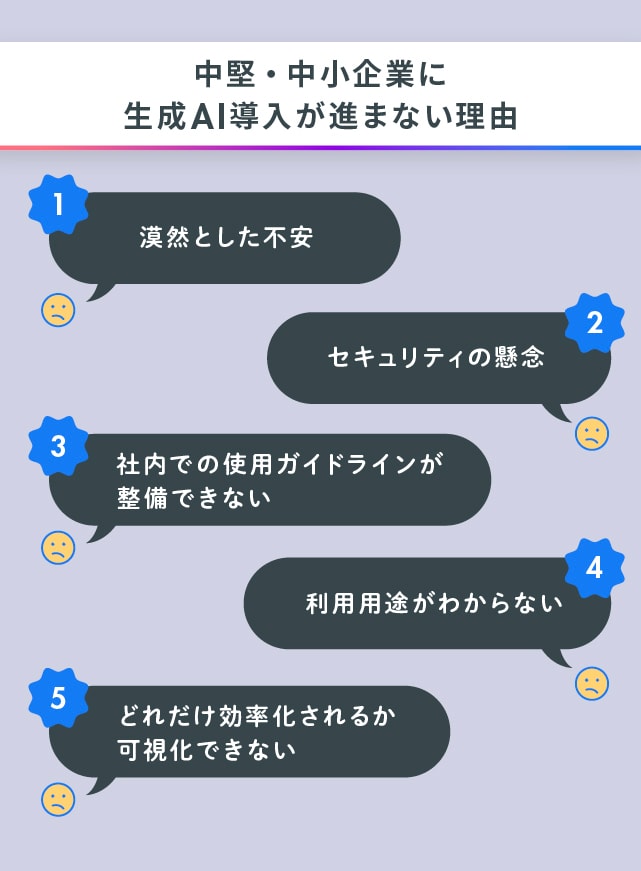

太田 実は、そうとも言い切れません。帝国データバンクの調査では、生成AIの導入効果は「企業規模が小さいほど実感されやすい」という傾向が示されています。

榎谷 大企業では生成AIは主に情報収集やアイデア出しといった“補助的”な使われ方が中心です。要は、「Google検索の進化版」として個人の業務効率をサポートする役割にとどまっています。

これは組織が縦割りで、この業務を専門性高くこなせばいいという状況を生み出せているから。それだけ人的リソースが整っているとも言えます。

一方で、中小企業は常に人手が足りていません。裏を返せば、社員がさまざまな業務を兼任しているがゆえに、生成AIを多様な用途で横断的に活用しやすいと言えます。

あなたの業務で生成AIがどう活用できるか確認できる”1分診断”はコチラ

例えば、製品開発担当者がプレゼン資料作成やデザイン支援、LPのプログラミング、データ分析まで手がけることがあります。だからこそ、生成AIの効果を広範囲に感じやすいのです。

太田 さらに、中小企業は意思決定のスピードも武器になります。大企業ではさまざまな部署や決裁者との調整が必要ですが、中小企業ではトップダウンで素早く導入できる。

新しいシステムを導入する際、大企業では情報システム部門やSIerとの調整が必要で、堅牢な既存システムにプラスオンしなくてはならないために難しい。

一方で、中小企業ではそうした障壁が少なく、むしろ柔軟性高く取り入れられるメリットがあります。

成功と失敗の差分

──では、生成AIの導入に成功する企業と、そうでない企業の違いはどこにあるのでしょうか?

榎谷 最大の違いは、導入後の立ち上げ支援があるかどうかにあると考えています。

「とりあえず入れてみた」で社員任せにしてしまうと、現場で活用されないままほとんど使われなくなるのが実態です。

われわれNTTドコモビジネスも生成AIの導入サポートを行う中で、さまざまなユースケースを見ていますが、生成AIに関する知識差は驚くほど大きいものです。100人いれば99人はついてこられない可能性があります。

だからこそ、第一歩を踏み出すための仕掛けや仕組みを用意することが重要です。

まずは自分の業務で一度試してもらう。その上で、従業員向けの勉強会を開催したり、困ったときに助けてもらえるサポート窓口を設けたりすることが効果的ですね。

太田 社内で生成AIを推進する人は「詳しい人」であることが多いので、そうでない人からすると「便利そうなのはわかるけど、何に役立つんだ?」となってしまいます。

例えば、生成AIに適切な質問をするためのコツを知らないと、期待した回答が得られずに「あまり役立たないな」となってしまい、廃れていきます。

──そうしたハードルを乗り越えるのがサポートなのですね。

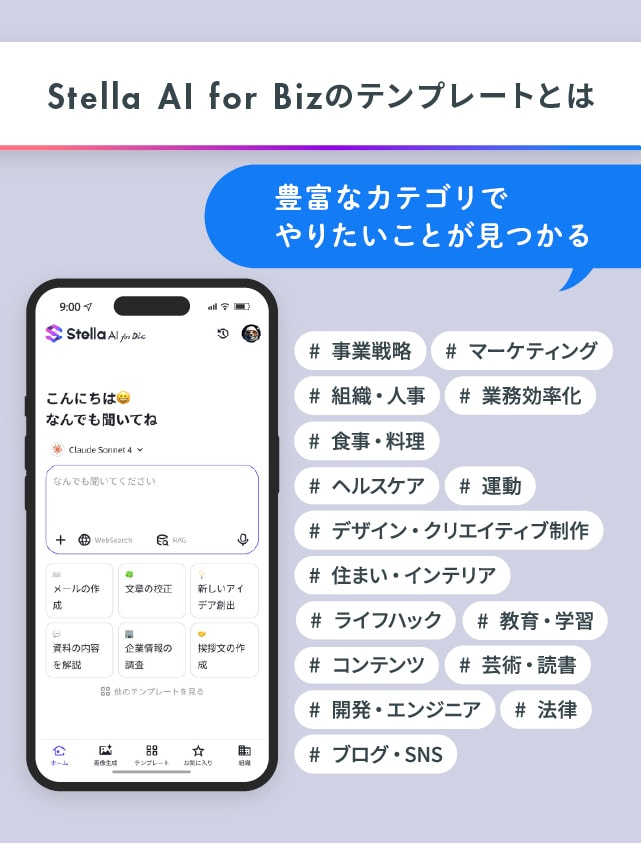

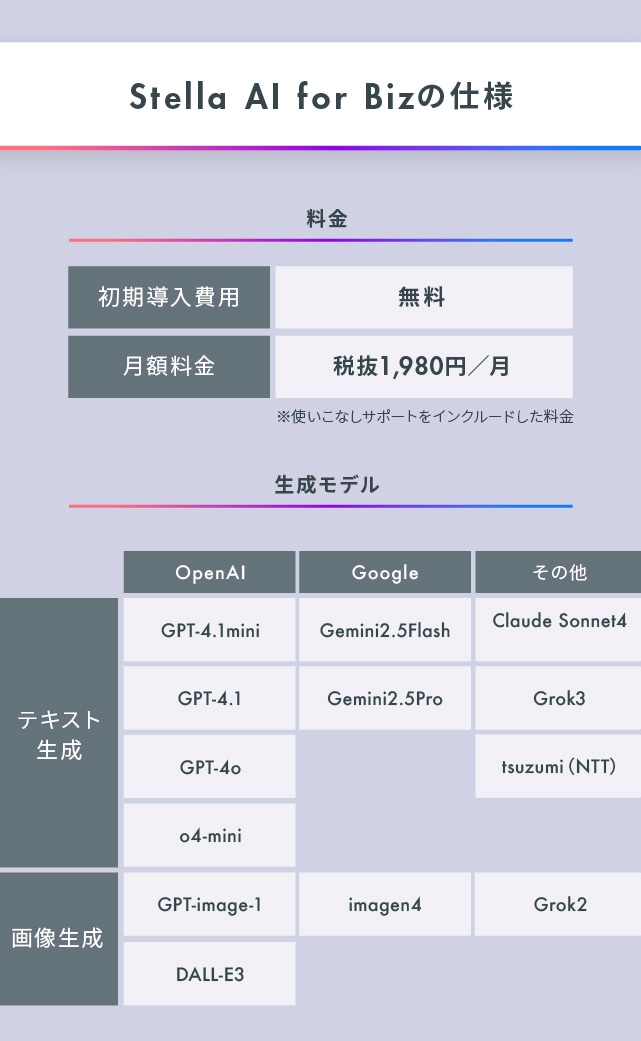

太田 はい。われわれのサポートの例でいうと、まずは「Stella AI for Biz」という1000種類以上の豊富なテンプレートを用意しているAIプラットフォームの導入を行っています。

「AIに何を聞いたらいいかわからない」といった初心者の大きな壁を乗り越えられます。

例えば、マーケティング施策を考えたい場合も、テンプレートに必要な項目を入力するだけで具体的な施策が得られるんです。

また、GPT-4o、Gemini、Claude、tsuzumiなど複数のモデルを選べる点も特徴です。

LLM(大規模言語モデル)は“正解”がまだ定まっておらず、各LLMに得意分野が存在します。業務に合わせて各LLMの強みを活かすことで高い効果を創出することができるという意味でも価値があります。

さらに言えば、「Stella AI for Biz」の「RAG(Retrieval-Augmented Generation、検索拡張生成)」を使えば自社の独自資料を安全に活用できます。

例えば、複雑な料金体系がある企業で「うちの料金プランについて教えて」とAIに相談することもできるようになります。社内外からの問い合わせにも即座に対応可能になり、顧客対応の品質向上も望めます。

榎谷 その上で、導入時のサポートとして、管理者向け・従業員向けの説明会を実施しています。

生成AIの基本的な理解から操作方法までを網羅することで、業務への定着を後押ししています。

その後の運用フェーズでは、困ったときにいつでも相談できる窓口である問い合わせサポートの提供に加えて、他社事例の共有なども交えながら、具体的な活用例のヒントも差し上げるようなアドバイスをしていますね。

太田 ツールを渡して終わりではなく、活用の“定着”まで伴走すること。それが、私たちが最も重視しているポイントです。

導入のハードルを越えた後に、さらなる活用法を提案し続けることで、生成AIの浸透度合を段階的に高めていこうと考えています。

──かなり広範なサポートをされていますが、なぜ、そこまで手厚いサポートを提供する必要があるのでしょうか?

榎谷 理由はシンプルです。知識の差にかかわらず「誰でもAIを使える環境」を整えることが、中小企業の成長に直結するためです。

今後、あらゆる業務において生成AIが切っても切れないツールになることは明白です。

今のうちに「自分の仕事にどう役立てられるか」を考え、実際に使いこなせるようになれば、業務の効率化だけでなく、新しいアイデアを実現するなど、創造的な取り組みも可能になります。

ただし、それには一定の「練習」や「慣れ」が必要です。

近い将来、生成AIは検索やチャット、文書作成など、あらゆる日常業務ツールに組み込まれていきます。

例えば、すでに「Google検索」ではAIによる回答が画面の最上部に表示されるようになっていますよね。そういった中で「知らないうちにAIを使っていた」という状態が当たり前になっていきます。

それはそれで便利ですが、同時に「AIで何ができるかを自ら考える機会」が失われてしまうかもしれません。

だからこそ、今のうちに意識的にAIと向き合い、使いこなす経験を持つことが大切だと考えています。

特に中小企業では、一人ひとりが担う業務の範囲が広いため、AIの活用余地も非常に大きい。メンバー全員がAIを使いこなせるようになれば、それがそのまま事業の競争力になります。

「夢破れた情シス」の再起を!

──今後、どんな業態や業種の中小企業からサポートしていこうと考えているのでしょうか?

榎谷 もちろん業種・業態は問いませんが、ひとつ挙げるとすれば「夢破れた情シス」に出会いたいと考えています。

──夢破れた情シスですか?

太田 はい、過去に「DX推進」で苦労した情報システム部門の担当者のことです。

DX推進を試みながら、現場のリテラシー格差や反対意見に阻まれて挫折した情報システム部門の方々が多くいます。高額なコンサルに投資したのに、現場に定着しなかったという苦い経験も少なくありません。

こうした夢破れた情シスの方の多くが「今度はAIですか……」と及び腰になっているんです。ただ、裏を返せば、テクノロジー活用に対して経営者や情シスが一度は前向きになった企業とも言えます。

実際に私たちが「Stella AI for Biz」の導入から社内勉強会、アフターサポートまで一貫してご支援させていただくことを伝えると、「それなら一度試してみようか」と前向きな反応が返ってきます。

過去につまずいた経験があるからこそ、次こそはと本気で向き合ってくださる。そんな企業こそ、私たちのサポートが真価を発揮する場だと考えています。

──夢破れた情シスが変わり、AI活用がもっと身近になれば、日本の中小企業の意識も変わっていきそうですね。

榎谷 日本企業の98%は中小企業と言われていますので、まだ時間はかかると思います。

ただ、NTTドコモビジネスは通信キャリアとして地域の人々や企業に密着したサポートを提供してきた歴史があります。

営業拠点も47都道府県、全国54カ所に配置しているなど多くのタッチポイントがあります。だからこそ、みなさんが第一歩を踏み出すためのサポートをしていきたいですね。

太田 本音で言えば、テクノロジーの知識を持っている方たちを相手にビジネスをする方が、苦労は少ないかもしれません。

一方で、それではAI活用の格差が広がるばかりです。

中小企業の方々が生成AIをはじめとする最新のテクノロジーを使いこなせるようになることで、日本の国際競争力が高まると私は信じています。

全国に拠点があるという強みを活かし、各地の成功事例をつくり、集めて横展開していく。そうした好循環を作り出すことで、生成AI活用の“当たり前化”を目指したいと思っています。

NewsPicks Brand Designにて取材・掲載されたものを当社で許諾を得て公開しております。

202︎5-︎6-17 NewsPicks Brand Design

執筆:長谷川賢人

撮影:山田英博

デザイン:小鈴キリカ

取材・編集:山口多門

EN

EN