■生成AIの基本からご覧になりたい方はこちら

【2025年最新】生成AIとは?仕組みやメリットをやさしく解説

株式会社NextInt

代表取締役

中山 心太(なかやま・しんた)(@tokoroten)

電気通信大学大学院博士前期課程修了後、NTT情報流通プラットフォーム研究所にて情報セキュリティ・ビッグデータ関連の研究開発に従事した後、統計分析・機械学習によるデータ分析や基盤開発などを担当。現在はAIに関するコンサルティングや講演、書籍執筆など幅広く活動している。著書に「ChatGPT攻略(KADOKAWA)」、「データサイエンティスト養成読本 ビジネス活用編(共著・技術評論社)」「仕事ではじめる機械学習(共著・オライリージャパン)」などがある。

生成AIは検索ツールではなく、

対話ツールとして使うべき

―― 生成AIやLLM(大規模言語モデル)を含むAI技術が、世界的にも一大ブームになっています。しかし、情報通信白書の数値を見ると、日本企業は世界と比べ、生成AIを活用できていない現状があるようです。中山さんはこの状況を、どのように見ていますか?

日本企業が生成AIの活用に消極的な背景には、生成AIに対して「期待が高すぎる」という一面があると睨んでいます。生成AIに期待しているからこそ、そのぶん失望も多くなるという、良くないサイクルがあると思います。

現在の生成AIは、WebブラウザやOSに組み込まれるなど、誰でも利用できる身近なツールです。しかしながら、日本では実際に生成AIに触れていない方が多いのが現状です。実際には、生成AIは使用すればするほど、現実的な期待値が見えてくるものですが、使わずにイメージ先行で、期待だけが膨らんでいる状態に陥っています。

日本では多くの方が、生成AIを「より良い検索エンジン」として使ってしまっていると思います。検索エンジンのように、求める回答を一発で出すためのツールだと期待しており、結果的に思うような答えが出ず、「生成AIは使えない」と考えてしまっている人が多いのではないかと懸念しています。

世の中の多くの人は、生成AIを検索の代わりとして使うもの、と考えているかもしれませんが、実際に生成AIをビジネスで活用している方は、生成AIを検索ツールでなく「議論の相手」として使っています。正解が無い問いを解決するために、生成AIと対話することで自分の思考を深め、新しい視点を獲得しているのです。

―― 生成AIの理想的な使い方は「対話」にあるということですか?

そのとおりです。もちろん検索エンジンとして使うこともできますが、対話をメインとした方が、生成AIの能力はより引き出せると思います。というのも、ChatGPTの最新のモデル(o3)は、東大入試に合格するレベルの能力を持っています。検索エンジンとして、単一の質問をぶつけて終わる、という使い方ではもったいないです。

ChatGPTが登場した2022年当時、社会的に大きな話題となったときに使ってみて、「まだ実用的ではない」といったイメージを持っている人も多いかもしれません。今でもそのような考えを抱き、生成AIを使っていないという方もいます。

しかしそれはGPT-4以前のモデルの話です。最新モデルでは先に触れたように性能が大きく向上していますし、ユーザーの意図を理解して応答するようになったため、プロンプト(命令文)の書き方も簡単で済むようになりました。

確実に言えることは、有償プランの最新の生成AIをまずは使ってみてくださいということです。ChatGPT Plusの場合、月額料金は20ドル、日本円で3,000円程度です。大げさにいえば、ChatGPTの有料プランを利用することは、東大生のインターンを3,000円で雇う、とも表現できます。

この金額は、今の時代にビジネスにおいて最低限必要な投資といえます。生産性が大幅に向上することを考えれば、導入しない理由はありません。個人としても生成AIを活用するスキルが学べるという点でも、重要な自己投資といえます。

ある程度ミスが許容される仕事こそ、

生成AIが活躍する

―― ビジネスシーンにおける生成AIは「代替される仕事は何か?」「どんな仕事を奪うか?」という議論もよくなされています。中山さんは、生成AIが特にどの領域のビジネスに影響をもたらすとお考えでしょうか?

これからAIに代替されていく仕事は、「多少間違っても許容される仕事」だと思います。ではそうした業務は何かという話ですが、いわゆる「ホワイトカラー」といわれるような、オフィスワーク・デスクワークの大部分が該当します。

どんなに注意深く仕事をしても、人間である以上ミスは発生します。そして実際のビジネスは、その程度のエラーを想定しながら回っています。

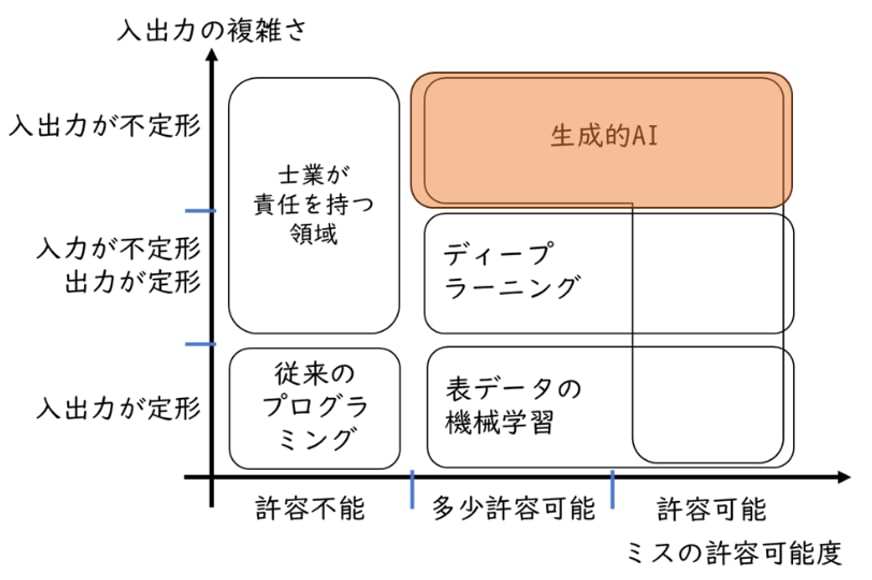

既存のAIと生成AIの大きな違いの1つは、構造化されていないデータでも扱いやすくなり、人間により近い出力が可能になったことです。従来のITシステムは入出力が完全に決まっており、あらかじめ決められた形のデータに対して決められた計算に基づいて正しく答えを出すため、カバーできる業務範囲が極めて狭いものでした。一方で生成AIは、入力・出力いずれも自由度が高くなったことで、同じように入力・出力が複雑かつ不定形な人間の仕事に適用しやすくなりました。

逆に言えば、AIの効果を最大化するには、完璧を求めるのではなく、人間でもAIでもミスをし、それでも総合的に見て業務が回るのであれば良い、という考え方への転換が重要です。

事例として、ある金属リサイクルの工場は異物混入の検査を、人間による目視確認から、AIによる画像解析で行い、業務効率化に成功したといいます。

この会社が成功した秘訣は、AI検査に完璧を求めず「ベテラン職人と同程度の見逃し率であれば許容する」という考え方ができたからです。このように問題をうまく設定できれば、AIの能力を引き出せます。

つまり、間違っても良い仕事は何か、業務の仕組みを抽象的に捉え、入出力が不定形なものが何かを見極められる人が、AIを活用できる優秀な人材だといえます。

―― 生成AIがホワイトカラーを代替するということは、多くのビジネスパーソンが影響を受けるということになります。たとえ生成AIが普及したとしても、ビジネスパーソンがビジネスシーンで自分の価値を上げるためには、どのようなスキルを身に着けるべきなのでしょうか?

1つは、哲学的な素養や、抽象的な思考です。これらを身につけていると、AIとのコミュニケーションはより効率的になります。

例えばヘーゲルの弁証法で「アウフヘーベン」という概念があります。これは、ある命題とそれと対立する命題の2つがあったとき、それらをより高いレベルで統合して発展させる考え方です。私もよく生成AIへ「賛成意見と反対意見とアウフヘーベンを出して」と聞いたりします。この命令をAIに指示することで、対立する意見を統合した“第三のアイデア”を得ることができます。

昨今の生成AIは多くの哲学書を元に学習されているので、それらに含まれる高度な概念をうまく取り扱うことができます。適切な抽象度の高い言葉をプロンプトに入力することで、AIから得られる回答の質も向上します。例えば「しりとり」というゲームを「しりとり」という言葉を使わずに説明しようとすると何百文字にもなりますが、その何百文字を「しりとり」というわずか四文字に圧縮できます。高度な概念には短い一言に大量の定義が詰まっているので、それらの言葉を適切に使えるようになることが肝要です。

もう1つが、自分の意見に固執するのではなく、社会全体でどのような意見が存在するかを俯瞰し、その中で最適な判断を下すような思考です。具体的にいえば、クリティカルシンキング(批判的思考)です。

例えば、新たな法令などにおける規制派と推進派の対立関係に関する問いをAIに投げかけた際、その回答に対して「Aという前提に基づいていた回答ではないか? 」「もしBの前提に基づいた回答をしたらどうなるか」「提示してきた回答以外にほかにも選択肢は存在しないのか」といった疑問を何回でも何時間でも投げかけることができます。それに対してAIはいくらでも意見を返してくれます。さらには指示すれば過激な意見や、倫理的に許されないであろう意見も出してくれます。そういった議論を繰り返していくことで、物事に足して「点」での理解でなく、「面」や「空間」での理解を獲得することができます。

このように、議論の端と端の極論を押さえたうえで、世論や社内にどのような考え方の人がどれくらいいるのかを考え、エビデンスを揃えて最終的に妥当だと思える決断を行う。そのための思考法がクリティカルシンキングであり、その議論のパートナーとして昨今の生成AIは適任です。

生成AIは新人教育の機会も奪うかもしれない

―― AIの進化によって、会社の組織構造も大きな変化が起こると予想されます。中山さんは現時点で、どのような変化が起きると予想していますか

チームサイズの縮小、ジュニアメンバー(若手メンバー)を減らすことによる育成コストの削減と、人数減少によるコミュニケーションコストの削減が起こると思っています。なぜなら、新人に手取り足取り指導しながら仕事を任せるよりも、ミドルマネージャーがAIを使って自ら直接業務を行った方が、正確で素早くなっており効率的になっているケースが増えているからです。

例えば私自身も、直近の週末2日間で1万6,000行ものコードを書き上げることができました。プログラミング用の生成AIがあれば、プログラマーに指示を出さないでも、設計者が自分で書けてしまいます。もちろん、ミドルマネージャーたちが、AIが出した回答を適切に判断・修正できる能力を身につけているという前提は忘れてはいけません。

これに加えて、新人研修も変わっていくと思います。

これまで企業には、誰でもできる簡単な仕事が多数存在し、新人はそれらをこなしながら徐々に成長していきました。しかし、そのような簡単な仕事から順にAIが代替していくため、従来のようなOJTが機能しなくなり、今後AIによる育成機会の喪失が深刻な問題となる可能性があります。

こうしたことから、新人研修のあり方は根本から見直す必要があります。もちろん、OJTそのものは依然として重要ですが、「単に雑用をこなしながら学ぶOJT」は機能しなくなります。

そこで必要なのが、集中的かつ体系的に教育する方式への転換です。実際にある大手メーカーでは、企業内大学(企業が社内に設置する研修制度)で2年間学んでから現場に配属される制度を導入しています。このような手厚い教育投資が、AI時代の人材育成には不可欠となるでしょう。

―― 組織のリーダーにもAIの影響はあるでしょうか。リーダー層がAI導入で意識すべきことを教えて下さい

AIの導入の本質は、単にツールを導入することではなく、ワークフローを変革することにあります。特に、後述する「知的単純労働」をAIで置き換える場合、組織全体のワークフローの見直しが必要になります。リーダーにはこの変革をリードし、新しい働き方を実現する責任があります。

まずはAIに「知的感情労働」を任せよう

―― 冒頭でも触れたように、日本では生成AIを業務に取り入れていない企業がまだまだ多いです。そうした企業でも、明日から始められるようなAI活用法はありますか?具体的にどこから手をつければよいでしょうか。

まずは「知的感情労働」をAIに任せてみることをお勧めします。

AIの活用先は「知的単純労働」「知的創造労働」「知的感情労働」の3つに分類できます。

知的単純労働は定型的な処理が中心です。例えばあるITシステムから値を抜いてきて、Excelで整理して、それをまた別のITシステムに入力するようなタスクです。この類の仕事の効率化には、正確性が求められますし、そしてワークフローの変更が必要なため、導入には組織的な取り組みが必要です。知的創造労働は、新しいアイデアを生み出したり、複雑な問題を解決したりする創造的な思考が求められる仕事です。すでに能力の高い人材が自主的に活用を進めていますが、使う人の能力によって差が出やすい領域です。

最後の知的感情労働は謝罪文の作成や、新規営業先へのメール作成など、感情を込めた対応が必要な感情労働を指します。これらは人間にとっては精神的な負担が大きく、かつ多少の誤りが許容される仕事(=AIを取り入れやすい仕事)の典型です。やりたいことを箇条書きにしてAIに入力し、生成された文章をチェックして送信するだけで、大幅な時間短縮だけでなく精神的負担の軽減が可能です。いちいちメールの書き方に悩む時間を取られず創造的な業務に集中できるようになります。

―― 最後に、AI活用を検討している企業、またはビジネスパーソンに向けてメッセージをお願いします。

現代のビジネスパーソンには、AIの新しいパラダイムを理解して、いかに活用できるかが問われています。誰でも利用でき、高校生でも当たり前に使いこなしているツールを使っていないことは、ビジネスパーソンとして大きな機会損失と言っても過言ではありません。

まだ生成AIを活用していない企業も多いかもしれませんが、「月3000円で東大生レベルのアシスタントを雇う」という発想で、まずは知的感情労働の代替から始めてみてください。小さな一歩が、AI時代を生き抜く大きな変革への第一歩となるはずです。

EN

EN