1.BCP(事業継続計画)とは

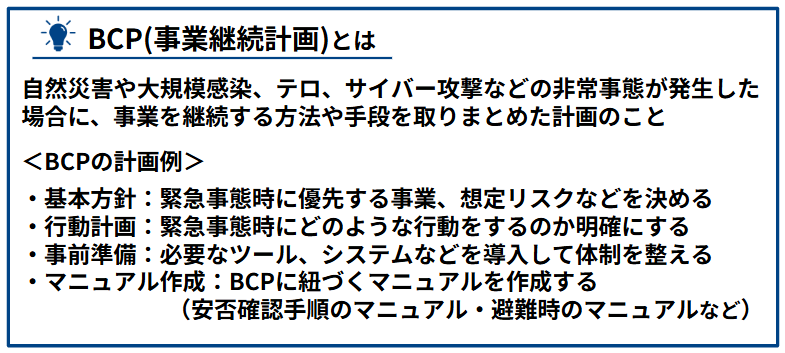

冒頭でも触れたように、「BCP(Business Continuity Plan)」とは、自然災害や大規模感染、テロ、サイバー攻撃などの非常事態が発生した場合に、事業を継続する方法や手段を取りまとめた計画のことです。

下記のように、起こり得る災害や被害を想定したうえで、具体的に・誰が・いつ・どのような行動をするのかを計画して必要な準備をします。

場合によっては、緊急時の安否確認マニュアルや復旧作業マニュアルなども作成して、担当者が事業を継続させるために実施すべきことを明確にします。

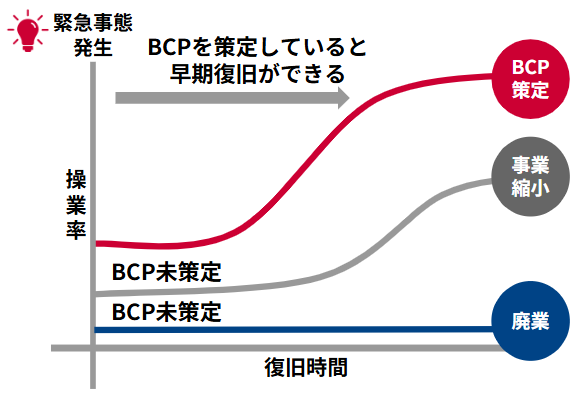

非常事態が発生したときに「機器が操作できない」「従業員が業務できない」などの状況が続くと、事業が継続できずに事業の縮小や廃業に追い込まれる可能性があります。

実際に、東日本大震災に関連する倒産は2025年2月時点で、累計2,064件も起きています。

(出典:東京商工リサーチ)

非常事態時に被害を最小限に食い止めて事業を継続させるには、事前に計画を立てていざという時に適切な行動ができる体制を整えることが非常に重要なのです。

また「BCPを策定している=緊急事態でも事業継続できる体制がある」と捉えられるので、関連会社や消費者、投資家などのステークホルダーに安心感を与える要素にもなります。

このように、不確定要素が多い時代だからこそ、BCPは、企業が果たす責任として重要視されている計画の1つだと言えるでしょう。

▼BCPの概要については、下記の記事でもまとめています。

BCP(事業継続計画)とは? はじめてでもわかる策定・構築の手順と対応方法を徹底解説

BCP対策の目的は?DR対策との違いと体制づくりのポイント

| BCM(事業継続マネジメント)との違い |

|---|

|

BCM(Business Continuity Management)とは、事業継続のための計画・改善・教育などを含むマネジメント活動全般のことです。 BCPは事業継続の具体的な計画を指すので、BCMの取り組みに含まれています。BCPを策定して終わりではなく、緊急事態に備えて具体的な行動をするためにも、BCMも意識して取り組みましょう。

▼BCMについては、下記の記事で詳しく解説しています。 |

2.今BCPが求められている3つの理由

BCPの概要が理解できたところで、今企業にBCPが求められている理由をご紹介します。

まだBCPを策定していない企業も、なぜBCPの策定が必要なのか理解できるので、参考にしてみてください。

2-1.企業を取り巻くリスクに備えて事業を継続させるため

1つ目は、企業を取り巻くリスクに備えて事業を継続させるためです。

企業を取り巻くリスクには、災害やパンデミック、サイバー攻撃などさまざまなものが想定されます。

これらのリスクが起きると、会社の資産である「人・物・資金」に影響を及ぼすと考えられます。

| 企業を取り巻くリスク | 起こり得る影響 |

|---|---|

|

【災害】 地震・台風・津波など |

|

|

【パンデミック・テロ】 感染症の流行など |

|

|

【サイバー攻撃】 ウイルス感染など |

|

例えば、南海トラフ巨大地震は、30年以内に80%程度の確率で発生すると言われています(2025年1月時点での予測)。

(出典:NHK「南海トラフ巨大地震 30年以内発生確率「80%程度」に引き上げ」)

避難者数は全国で1,230万人、全壊、消失する建物は235万棟にも及ぶと予測されています。

(出典:NHK「【詳しく】南海トラフ巨大地震「新被害想定」公表 私のまちは」)

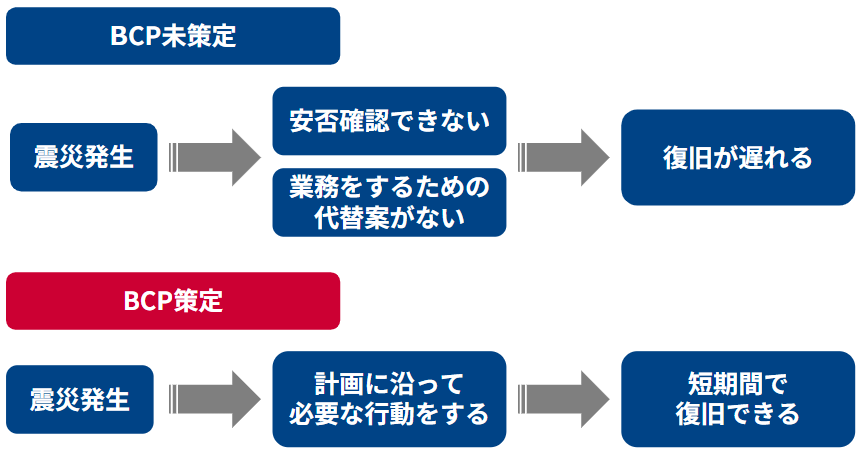

このような状況下で、従業員の安否確認ができない、事業を継続させる方法が分からないとなると、事業復旧までに相当の時間がかかる可能性があります。

その間に企業の利益は縮小して、廃業に追い込まれるかもしれません。

災害やパンデミック、サイバー攻撃などの甚大なリスクは、起きてからの対応ではとても追いつかず、自社の資産を守りきれない可能性があるのです。

だからこそ、BCPを策定して起こり得るリスクに事前に備え、いざという時にできるだけ早く立て直しができるように整えておく必要があります。

▼自然災害や感染症など起こり得るリスクへの備えは、下記の記事でも解説しています。

自然災害や感染症拡大…。中小企業はリスクにどう備えるべきか

未曽有の能登半島地震から学んだ教訓、社員の安全確保に向けたBCPの一歩を

突然襲ってくる大災害、そんなときでも事業を継続するためには

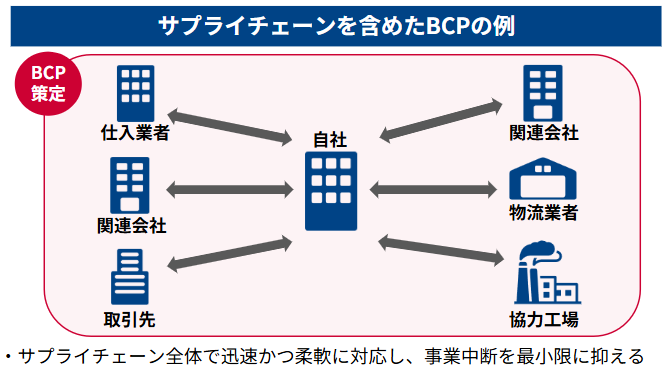

2-2.サプライチェーンを維持するため

2つ目は、サプライチェーンを維持するためです。

サプライチェーンとは、製品の材料、部品の調達から販売までの一連の流れを指します。企業によっては、仕入先企業や協力工場、物流企業など、複数の企業と連携して1つの製品を販売しています。

災害やテロなどにより、サプライチェーンが分断されると、生産の遅延や工場の稼働停止などが起こり、事業が維持できなくなるのです。

【災害やテロなどによりサプライチェーンが分断されるリスク例】

- 災害で材料が入荷できなくなり代替品がない

- 海外工場が停止して生産ができない

そのため、BCPを策定して、いざという時の代替手段や代替施設などを明確にすることが必要です。

どのような事態が起きても、早期復旧をするため、自社のサプライチェーンを含めて、BCPを策定することが求められています。

【サプライチェーンを含めたBCPも欠かせない】

近年では、サプライチェーンのBCPは自社だけでなく、サプライチェーンを構成する企業と連携して進めることも重要視されています。

サプライチェーンがトラブルを拡大する温床として使われないためにも、関連企業や協力工場などと一緒にBCPを策定することも大切です。

▼サプライチェーンを視野に入れたBCPについては、下記でも解説しています。

サプライチェーンの4大リスク|被害例からみた解決法

サプライチェーンまでを視野に入れたBCP対策未着手の中小企業はどこから手をつけるべき?

2-3.ステークホルダーから信頼を獲得するため

3つ目は、ステークホルダーからの信頼を獲得するためです。

投資家や関連企業などのステークホルダーは、企業の持続可能性、成長性を注視しています。

BCPを策定していない企業は、

「災害時に業務が長期間停止するリスクがある」

「突然のパンデミックなどに対応できない可能性がある」

などと捉えられて、信頼を得られず、ステークホルダーから選ばれにくくなるリスクがあるでしょう。

昨今はVUCA時代(予測が困難で先行きが不透明な時代)だと言われており、予測ができない事態に備える姿勢が重要視されています。

ステークホルダーから選ばれる企業になるためにも、BCPを策定している姿勢を示して有事に備えることが必要だといえるでしょう。

【事業継続力強化計画認定制度もBCP策定を後押ししている】

中小企業庁では、BCP策定を後押しする、事業継続力強化計画認定制度を実施しています。

防災・減災の事前対策に関する計画を、経済産業大臣が「事業継続力強化計画」として認定すると、税制措置や金融支援、補助金の加点などの優遇を受けられます。

また、認定者はロゴマークなどを使用でき、BCP策定に取り組んでいることを対外的に周知いただけるでしょう。

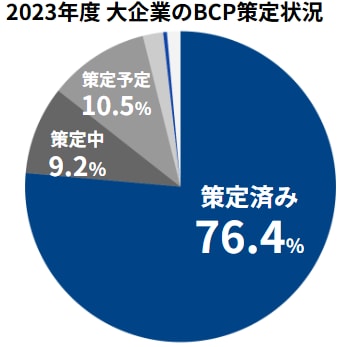

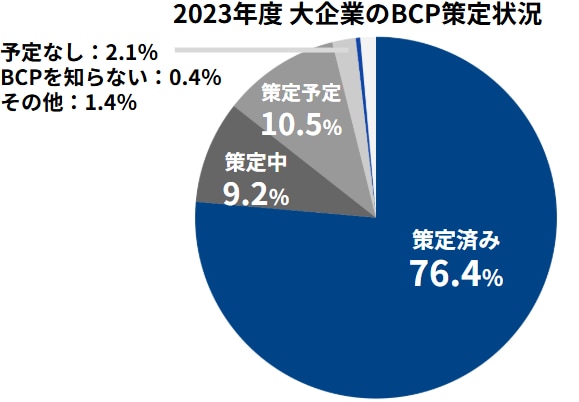

3.BCPに取り組む企業は大企業で約76.4%、

中小企業で約45.5%と策定は進んでいる

内閣府が公表している「令和5年度 企業の事業継続及び防災の取組に関する実態調査」によると、BCPの策定状況は大企業では 76.4%が「策定済み」と回答しています。

これに、策定中(9.2%)を加えると、85.6%と8割を超えている状態です。

参考:内閣府「令和5年度 企業の事業継続及び防災の取組に関する実態調査」

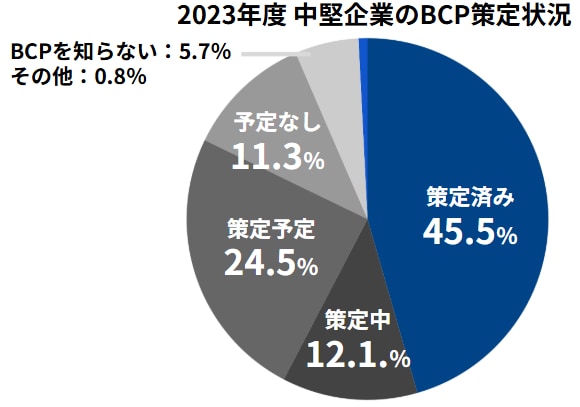

一方で、中堅企業では、45.5%がBCPを「策定済み」と回答しています。これに策定中(12.1%)を加えると、57.6%と半数を超える状況です。

参考:内閣府「令和5年度 企業の事業継続及び防災の取組に関する実態調査」

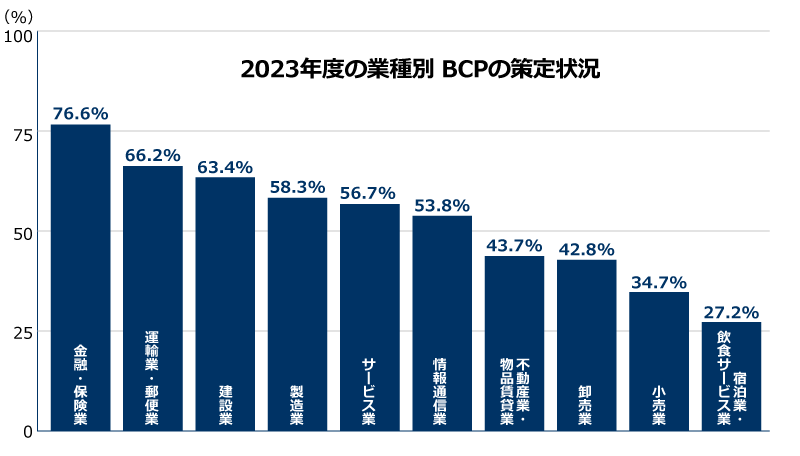

続いて、業種別に見ると金融・保険業や情報通信業、建設業で、BCPを策定している企業が多い状況です。

宿泊業や飲食サービス、小売業のBCP策定率は40%を下回っており、業種によって差が出ていることも分かります。

参考:内閣府「令和5年度 企業の事業継続及び防災の取組に関する実態調査」

以上のことから、業種による差があるものの大企業を中心に、BCPを策定する企業は増えていると言えます。

4.BCPを策定した企業の事例

BCPを策定した企業が増えていると理解できたところで、この章では、企業がどのようなBCPを策定しているのかご紹介します。

| BCPを策定した企業の事例 | ||

|---|---|---|

| 金剛株式会社 |

|

|

| 有限会社リミックス |

|

|

| 株式会社大林組 |

|

|

企業ごとに策定するべき内容は変わるため、あくまでも一例です。

しかし、「思ったより、取り組むハードルは高くないかもしれない」と感じる内容も多くあるため、ぜひ参考にしてみてください。

【中小企業は必読!危機を乗り越えた3社の実例を含めた無料ダウンロード資料を用意しています】

BCP策定時に参考にしたい、危機を乗り越えた3社の実例が分かる、無料ダウンロード資料をご用意しています。

BCP策定時の不安や課題が解消できるヒントが詰まっておりますので、ぜひご活用ください。

4-1.「金剛株式会社」

熊本地震を機に実現可能性が高いBCPに見直しをした

棚や書架の製造メーカーである「金剛株式会社」は、製品の免震・耐震性などを重要な課題と捉え、災害への備えに対する問題意識を常に持っていました。

同社では、元々自社でもBCPを策定していたものの、2016年の熊本地震を機に見直しを図っています。

2016年の熊本地震では、納入した製品の復旧と工場の再開、従業員の生活再建のすべてが最優先の中、一時パニック状態となり、BCPマニュアルが使えない状況に陥りました。

このときのBCPは100%復旧を目標に最善策を示していたので、実現するハードルが高かったのです。

こうした経験から、従業員と会社を守ることを大原則に、現実的な50%復旧を目指したマニュアルを作成しました。

【BCPを見直したポイント】

- 本部の指示を待たずに現場単位での避難や出退勤の指示ができ、社員の安全を守れる内容に見直した

- 社員全員にスマートフォンを貸与するなど安否確認ができる体制を整えた

BCPの見直し後に大きな災害がなく、災害時の有効性は確認できていないものの、より迅速に安否確認などができるように、更なる計画の見直しなどを実施しているとのことです。

参考:経済産業省九州経済産業局「大切なビジネスを守るBCP事例集」

4-2.「有限会社リミックス」

自然災害、感染症発生時に何をするべきか明確になった

個人、法人向けの保険代理店をしている「有限会社リミックス」は、以前より災害時の顧客からの損害保険請求へのスムーズな対応、従業員と家族の安全確保が重要な課題であると認識していました。

近年は災害が多く保険請求が増加傾向なことも踏まえて、顧客への影響を最小化できるようにBCPを策定することに決めました。

BCPの策定にあたり、セミナーへの参加、ハザードマップの確認などを行い、基礎知識を身につけたそうです。そのうえで、下記のようなBCPを策定しました。

| 起こり得るリスク | BCPの概要 |

|---|---|

| 自然災害 |

以下の地震発生時の対応を1枚の紙にまとめて事務所に掲示

|

| 感染症 |

|

従業員全員で話し合いながらBCPを策定したことで、事前対策の重要性や災害、感染症に対する理解が深まるきっかけになったそうです。

参考:経済産業省九州経済産業局「大切なビジネスを守るBCP事例集」

4-3.「株式会社大林組」

人・物のサプライチェーンを維持するBCPを策定

建築会社の「株式会社大林組」は地震などの災害リスクを想定して、早期復旧を目指すBCPを策定しています。

災害時の業務遂行のボトルネックを解消できるように、「人・物のサプライチェーン」を維持することを重要視しているそうです。

下記のように、自社だけでなくグループ会社や協力会社などを巻き込みながら、いざという時に迅速な状況把握、復旧ができるように意識しています。

【BCPの策定内容の一部】

- 災害発生時に従業員の安否や建設現場、グループ会社、協力会社などの被害状況を確認できるシステムを構築

- 災害時に稼働する物流拠点や物流車両などを確保しつつ、燃料供給会社と災害時協定を締結するなど、事業継続に必要なリソースを確保

また、BCPは策定して終わりではなく、毎年5月に全本支店が連携して行う訓練を実施。初動対応の確認と、課題抽出をしています。

| コラム:役立ったBCPの取り組み |

|---|

|

「令和5年度 企業の事業継続及び防災の取組に関する実態調査」によると、下記のようなBCPの施策が役に立ったとの声があります。

|

5.実際に災害に遭い

BCPの重要性を認識した声も多い

ここまで、BCPの必要性や企業事例などを解説してきました。

「BCPの必要性は理解できたものの、いざという時に本当に役立つのか」気になっている方もいるでしょう。

実は、実際に震災に遭ったときにBCPの重要性を認識した、BCPがあってよかったという声は数多くあります。

東日本大震災で被災した企業は、下記のようにBCPがあったからこそ、大混乱の中でも正しい判断ができたと語っています。

【東日本大震災を経験した企業の声】

- 従業員と避難者合わせて1,000名以上が食料や毛布を分けあって1晩を過ごした。この状況下で死傷者が1名も出なかったのは、BCPにもとづき何度も訓練をしてきた成果だと思う。

- 被災当日に従業員を帰宅させて「くれぐれも無理をしないよう」と指示を出したが、BCPにより何をしなければいけないのか理解していたので、翌日からも迅速な対応ができた。

参考:高知県「南海トラフ地震に備える企業のBCP(事業継続計画)策定のための手引き」

一方で、東日本大震災時にしっかりとBCPの策定をしておらず、後悔した声があるのも事実です。

【東日本大震災を経験した企業の声】

- 予定されていた代替生産ができないことが分かり、震災翌日の午後には一旦発注を停止されてしまった。

- 詳細なBCPが策定されておらず震災当日は「明日は来れる人は来てください」という指示だけで解散した。3日後にやっと仕事を再開できたものの、無計画で従業員に負担をかけてしまった。

- 経営層で陣頭指揮をしたものの、事前に優先業務や復旧・復興のためのステップが分かれば、よりスムーズな対応ができたと感じている。多くの職員から「私たちは何をしたらいいんですか」と聞かれ、災害時には適切かつ迅速な指示が求められることを実感した。

参考:高知県「南海トラフ地震に備える企業のBCP(事業継続計画)策定のための手引き」

BCP策定の有無で、人命や事業存続が左右されるケースもありました。

だからこそ、BCPの策定を他人事だと思わず、企業の経営者層、担当者が主体的に取り組んでいくべきだと言えるでしょう。

▼能登半島地震から学ぶBCPの必要性は、下記の記事でも解説しています。

未曽有の能登半島地震から学んだ教訓、社員の安全確保に向けたBCPの一歩を

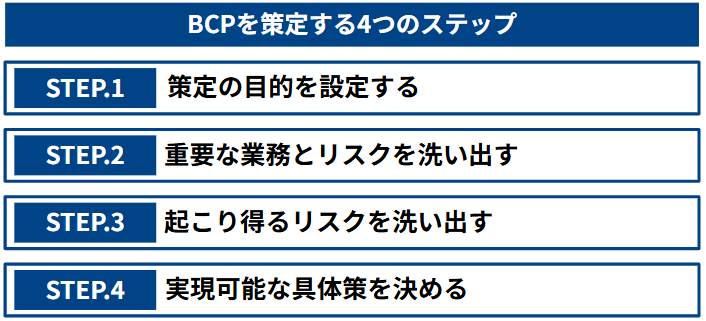

6.BCPを策定する4つのステップ

BCPの必要性が理解できたところで、BCPを策定するステップを見てみましょう。

BCPを策定する全体像を理解しておくと「意外と簡単に策定できる」ことが分かるので、参考にしてみてください。

▼BCPの作成方法は下記のホワイトペーパーで分かりやすくまとめています

中小企業必見!自社に最適なBCPの作り方

6-1.ステップ1:策定の目的を設定する

まずは、BCP策定の目的を設定します。自社のBCPの目的が曖昧だと、一貫性のある計画に落とし込むことが難しいためです。

BCPの目的は自社の考え方や果たすべき責任と、BCPの本来の目的を踏まえて考えるといいでしょう。

| 目的を考えるときの項目 | 概要 |

|---|---|

| 自社の考え方や戦略 |

|

| BCPの本来の目的 (事業を継続させる) |

(具体例)

|

ここで重要なのは「早期復旧をする」「事業を継続させる」など一般的な目的を掲げるに留まらず、自社の場合は何を守るのかを明確にすることです。

「震災が起きたらまずは主要事業を復旧する」

「震災が起きたら1週間で業務を復旧する」

など、いざという時に自社が何を守るべきか明確にしましょう。

6-2.ステップ2:重要な業務とリスクを洗い出す

続いて、事業継続のために重要な業務と、継続するうえでのリスクを洗い出します。

この2つを明確にしないと、緊急事態時に役に立たないBCPになってしまうので、経営層を巻き込みながら取り組みましょう。

6-2-1.重要な業務を決める

まずは、優先して復旧しなければならない重要な業務を決めましょう。

BCPでは、緊急事態が起きたときに最も優先すべき事業を「中核事業」と呼びます。下記のような事業を中核事業に位置づけます。

【中核事業の例】

- 売上を占める事業

- 納期遅延などによる損害が甚大な事業

- 市場の評価や企業の信頼を維持するために重要な事業

中核事業に悩む場合は、平常時の3割程度のリソースしかないときに、続けるべき事業は何か考えてみましょう。

例えば、下記の製造業では、最重要顧客向けの生産ラインを中核事業として維持できるように方針を策定しています。

【中核事業の例】

最重要顧客向けの生産ラインが被害を受けた場合は、他製品の生産に必要なリソースを振り替え、他製品の生産を減少させても、該当製品の生産、供給の継続を最優先する。

参考:内閣防災情報「事業継続計画(BCP)の文書構成モデル例 第一版 」

このように、自社の事業の中でまずは何を維持しなければならないのか、明確にしておきましょう。

詳しくは、内閣防災情報「事業継続計画(BCP)の文書構成モデル例 第一版」を参考にしてみてください。

6-2-2.起こり得るリスクを洗い出す

重要な業務が明確になったら、起こり得るリスクを洗い出します。

事業の継続に関わる緊急事態とは何なのか言語化しないと、具体的な対策ができないためです。

リスクの例としては、下記のようなものが挙げられます。

【起こり得るリスクの例】

- 地震や台風、洪水などの災害

- インフルエンザなどの伝染病の流行

- サイバー攻撃

- テロや戦争

リスクが抽出できたら、自社の事業継続に及ぼす被害を及ぼす被害も検討しましょう。

例えば、南海トラフ大震災が起きたときに、予測される震度、被害と、自社が受ける被害を整理します。

| 項目 | 例 |

|---|---|

| 想定リスク |

本社オフィス、工場で震度6強発生 |

| 想定される被害 |

|

このように、起こり得るリスクに対して、どのような被害が想定されるのか明確にして、次のステップに進みます。

6-3.ステップ3:リスクに優先順位をつける

続いて、起こり得るリスクに優先順位をつけましょう。

想定されるすべてのリスクに同時に対応するのは、現実的ではありません。リスクの発生頻度と深刻度を軸に、総合的に判断をして優先順位を決めましょう。

| 項目 | 例 |

|---|---|

| リスクの発生頻度 |

|

| 深刻度 |

|

例えば、リスクの発生頻度が高く、一度起こると事業が中断する場合は、優先順位の高いリスクだと考えられます。

企業によってどの領域をどの程度まで対策するべきかは異なるため、リスクに優先順位をつけて範囲を明確にしましょう。

【事業のリスクに優先順位をつけるときはBIA(ビジネスインパクト分析)が活用できる】

事業のリスクに優先順位をつけるときは、BIA(ビジネスインパクト分析)が活用できます。

BIAは、災害などの緊急事態に業務が停止したときに、事業に与える影響度を評価する手法です。

評価基準(リスクが業務にもたらす影響)と時間軸(復旧にかかる時間や最大許容停止時間)の2軸で、優先度の高いリスクを抽出します。

▼BIAについては下記の記事で詳しく解説しているので、参考にしてみてください。

BIA(ビジネスインパクト分析)とは?事業影響度をBCPに活用する手順

6-4.ステップ4:実現可能な具体策を決める

優先するリスクが明確になったら、具体的な緊急対応体制を決めていきます。

具体策を決めるときは、初動対応・事業継続・復旧対応の3段階に分けて、下記の5つの視点に沿って計画するとよいでしょう。

| 5つの視点 | 概要 |

|---|---|

| 人的リソース |

従業員の被災状況の把握や限られた人員でのオペレーション方法、出社できない社員への対応などを決める <例>

|

| 施設・設備 |

重要施設の損壊や設備、機器の故障などが起きたときの対応を決める <例>

|

| 資金 |

業務が中断したときの損害を明確にして復旧するまでのキャッシュ・フローを確認する <例>

|

| 体制 |

緊急時に誰が何をするのかを決める <例>

|

| 情報 |

緊急時に自社が保有する情報を保護する方法を決める <例>

|

例えば、人的リソースの観点では、災害やパンデミック時などに、全社員が出勤できないと想定されます。

BCPでは限られた人員でのオペレーションの作成や、在宅勤務ができる体制の整備などを行い、いざという時に人的リソースが課題にならないようにしなければなりません。

このように、BCPは、自社が優先するべきリスクを明確にしたうえで、具体的な管理体制、行動計画を立てることが重要です。

▼BCPを策定するときに役立つ視点、テンプレートは、下記の記事でもまとめています。

BCP対策とは?策定に欠かせない「事前の準備」と「5つの視点」

BCP、事業継続計画書のひな形・テンプレートとマニュアルの作り方

【BCPは策定で終わらずに訓練も大切】

BCPは策定するだけで終わらずに、定期的に訓練をしましょう。

計画の策定だけでは机上の空論となり、いざという時に機能しない可能性があるためです。また、訓練を重ねることでBCPがブラッシュアップでき、リスクを最小限に抑えられる確率が高まります。

「令和5年度 企業の事業継続及び防災の取組に関する実態調査」によると、企業の約83%がBCP訓練を実施しており、必要な訓練だとの認識が広がっています。

▼BCP訓練については下記の記事で詳しく解説しているので、参考にしてみてください。

約83%の企業が実施するBCP訓練とは?実施手順を全解説

BCPの訓練の種類やシナリオの作成と運用方法 教育とマニュアル改善がカギ

7.BCPを策定するなら

専門知識を有するパートナーを見つけよう

ここまで解説してきたように、緊急事態時にいち早く事業を復旧させて事業を存続させるには、BCPの策定が非常に重要です。

とくに、BCPは企業の規模や業種、中核事業により必要な計画、準備が異なるため「本当に自社に必要な備えは何なのか」を判断しなければなりません。

自社のみではいざという時に機能するBCP策定が難しいと感じたら、ぜひNTTドコモビジネスにご相談ください。

私たちは、自社のノウハウや実績にもとづき、災害やリスクに強い組織づくりに貢献するBCP訓練のワークショップや安否確認などの防災ソリューションを提供しています。

| サービス名 | 概要 |

|---|---|

| Biz安否確認 |

|

| SMS一斉連絡サービス |

|

| 緊急地震速報配信サービス |

|

| 衛星インターネットサービス |

|

BCP策定を機にソリューションを含めて自社の体制を整えたい場合は、ぜひNTTドコモビジネスにお問い合わせください。

8.まとめ

この記事では、BCPの概要や必要性、具体的な策定方法などをまとめてご紹介しました。

最後に、この記事の内容を簡単に振り返ってみましょう。

〇BCPとは自然災害や大規模感染、テロ、サイバー攻撃などの非常事態が発生した場合に、事業を継続する方法や手段を取りまとめた計画のこと

〇BCPが今求められている理由は下記のとおり

- 企業を取り巻くリスクに備えて事業を継続させるため

- サプライチェーンを維持するため

- ステークホルダーから信頼を獲得するため

〇BCPに取り組む企業は大企業で約76.4%、中小企業で約45.5%と策定する企業が増えている

〇災害発生時にBCPの重要性を認識した声が多くいざという時のための策定が必要

〇BCPを策定するステップは下記のとおり

- ステップ1:策定の目的を設定する

- ステップ2:重要な業務とリスクを洗い出す

- ステップ3:リスクに優先順位をつける

- ステップ4:実現可能な具体策を決める

災害が多く予測困難な時代だからこそ、緊急事態が起こる前に備える姿勢が欠かせません。

BCP策定時のソリューション選定にお困りの場合は、ぜひNTTドコモビジネスにお気軽にご相談ください。

BCP の注目記事

はじめてでもわかるBCP策定・構築の手順と対応方法

BCP を基礎から実践まで学べる!

- BCPの組織づくり・計画書策定

- BCPの事例・ケーススタディ

- BCPの運用・訓練

- 安否確認

- BCP対策と働き方・リモートワーク

- BCPとインフラ環境

- BCP対策のトレンド

JP

JP