■BCPの基本からご覧になりたい方はこちら

BCP(事業継続計画)とは?約76.4%の大企業が策定する重要性

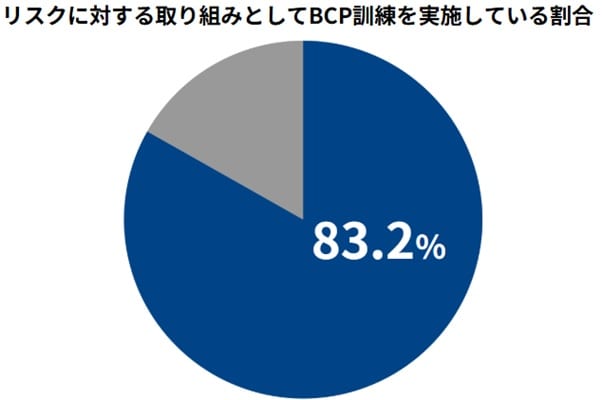

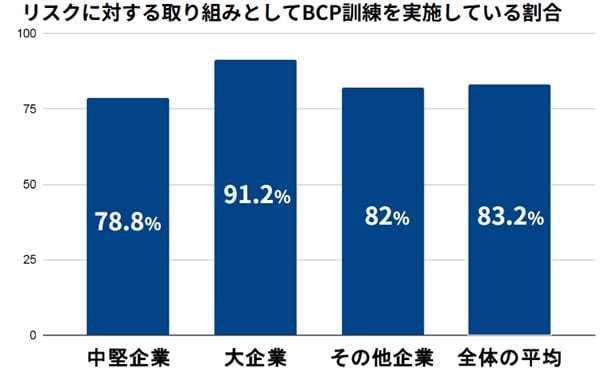

1.約83%の企業が実施しているBCP訓練とは?

この章では、「そもそもBCP訓練とは何か?」について押さえましょう。

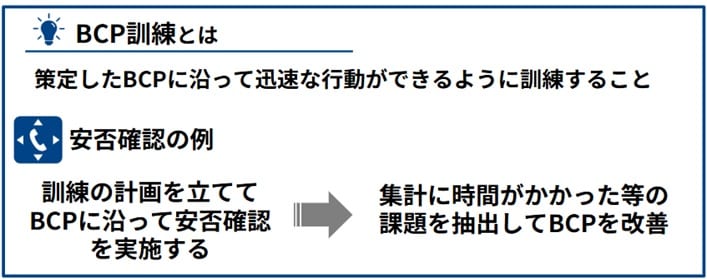

BCP訓練とは、「BCP(Business Continuity Plan)」で策定した内容の有効性を確認しつつ、いざという時に行動できるように訓練することです。

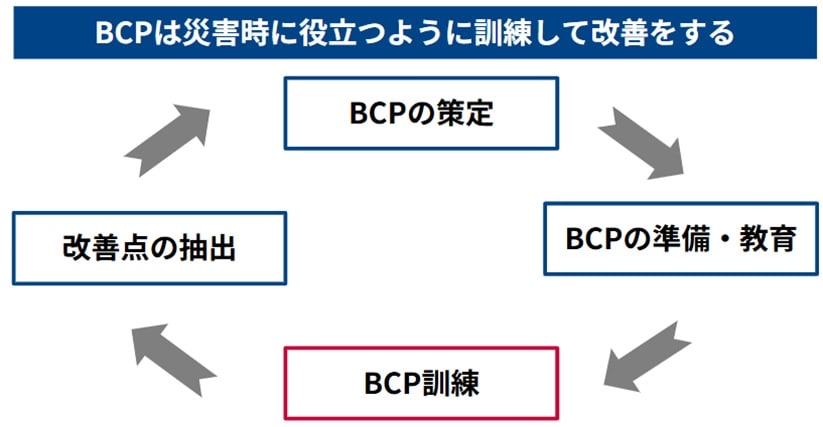

BCPは災害時に事業が継続できるように計画を策定すると捉えがちですが、いざという時に役立たなければ意味がありません。

例えば、震災時のBCPを策定していても、社員が理解しておらず、震災時にBCPに沿った行動ができないと、BCPの目指す安全性の確保、早期復旧などが叶わないでしょう。

そこで昨今は、BCPを策定して終わりではなく、策定後に「訓練」をするフェーズを設けて、災害時に機能するBCPになるように取り組んでいます。

内閣府が公表している「令和5年度 企業の事業継続及び防災の取組に関する実態調査」によると、「リスク発生時の対応を従業員に浸透させ、実効性を高めるための取組」を実施している企業は全体の66%であり、そのうち約83%が「訓練の実施」に取り組んでいることがわかりました。訓練の重要性について、企業の間で認識が広がっていることがうかがえます。

このように、BCPを机上の空論としないで、いざという時にBCPに沿った適切な行動をするために、BCP訓練は欠かせない取り組みなのです。

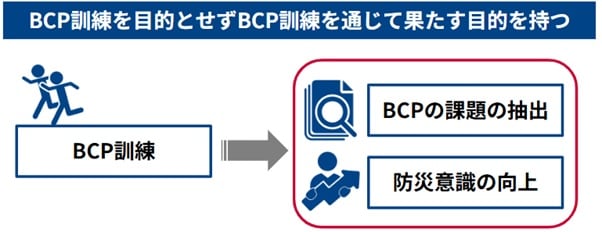

2.BCP訓練は軽視せずに「何のために実施するのか」を意識して行おう

BCP訓練について、その重要性を把握できたかと思います。

ここで、お伝えしたいことがあります。BCP訓練はただ実施せず、「何のために実施するのか」その目的を意識していただきたいです。

BCPの訓練そのものが、目的になってはなりません。訓練を通じて「BCPの有効性を確認する」「社員の防災意識を向上させる」などの行動変容を起こすことが、真の目的だからです。

【BCP訓練の目的例】

- 策定したBCPの有効性を確認する

※手順通りにできるのか、災害時に役立つのかなど - 策定したBCPの課題を見つけて見直しをする

- 職場の防災意識を高める

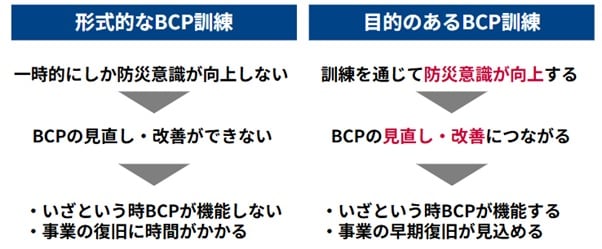

形式的なBCP訓練を実施していると、いざ災害が発生したときに、迅速な対応や早期復旧ができずにBCP訓練をした意味がなくなります。

例えば、地震が発生したときは「災害対策をしなければならない」と誰もが強く思いますが、数年経つと意識が薄れる傾向があります。

形式的なBCP訓練も同じです。訓練をしたときは防災意識が高まっても、次第に風化し、いざという時にBCPが機能しない状態になるのです。

だからこそ、BCP訓練をするときは、まずは「何のために実施するのか」を全員に共有して、目的意識を持ったうえで取り組むようにしましょう。

▼BCP訓練の必要性は下記の記事で詳しく解説しています。

BCPの訓練の種類やシナリオの作成と運用方法 教育とマニュアル改善がカギ

3.BCP訓練には2つの方法がある

続いて、BCP訓練の種類について押さえましょう。BCP訓練には、大きく分けて「机上訓練」と「実働訓練」の2つがあります。

| BCP訓練の種類 | 概要・例 |

|---|---|

| 机上訓練 |

<例> |

| 実働訓練 |

<例> |

どの訓練をするのかは、企業の課題や訓練の目的により異なります。まずは机上訓練を実施する、複数の実働訓練を組み合わせるなども可能です。

この章で、「自社では、何ができそうか」をぜひ確認してみてください。

【注意!防災訓練はBCP訓練に含まれない】

防災訓練をしているから、BCP訓練は不要というわけではありません。

防災訓練とBCP訓練は目的が異なるため、別物です。

- 防災訓練:災害時に人命や財産を守る行動ができるよう訓練する(消火訓練、救護訓練など)

- BCP訓練:自社のBCPの有効性を確認して改善する

防災訓練を実施していても、BCP訓練は「6.BCP訓練を実施する5つのステップ」に沿って実施するようにしましょう。

3-1.机上訓練

机上訓練とは、災害等発生時に想定されるシチュエーションに対して、BCPに沿った行動が自発的にできるか確認する訓練です。

BCPには、災害時の行動、対応が記載されています。地震発生や避難指示の発令など特定のシチュエーションで、BCPに沿った行動ができるかシミュレーションをします。

机上訓練は会議室やワークスペースなどに対象者が集まり、下記のようなステップで取り組みます。

| 机上訓練のステップ |

|---|

|

1.シチュエーションを決める

2.チームに分かれてどのような行動をするべきか話し合う

3.チームごとに発表をして課題を見つける 4.BCPを改善する |

机上訓練のポイントは、災害時の行動を確認して終わりではなく、BCPの改善に活かすことです。

例えば、「局地的豪雨により、事業所エリアに避難指示が出た」というシチュエーションで話し合いをしたときに、帰宅が困難な社員の対応が分からなかったとしましょう。

この部分は課題となり、BCPの改善事項になります。

机上訓練を通して、災害が起きたときにBCPが機能するのか議論し、必要な改善を行っていきましょう。

【簡易的な机上訓練も可能】

机上訓練に時間を割けないと感じた場合は、チームや部署単位で下記のような簡易的な方法で取り組むのも1つの方法です。

- 災害のシチュエーションを書いたカードを用意する

- カードを見せて、1人ずつどのような行動をするべきか答える

シチュエーションに応じた行動を回答するときに迷いや課題があった場合は、BCPの作成、管理をしている部署に共有します。

3-2.実働訓練

実働訓練とは、BCPに沿った行動ができるか確認する訓練です。

机上訓練とは異なり、実際に行動することで、いざという時に何をしなければならないのか、より明確になります。

実働訓練は、業種や企業規模などによりやるべきことが異なりますが、一例として下記のような訓練が考えられるでしょう。

| 実働訓練 | 概要 | 例 |

|---|---|---|

| 安否確認 |

緊急連絡網、緊急連絡ツールを活用して社員の安否確認ができるか練習する |

日時を決めて全社員に安否確認メールを送信して返信があるか確認する |

| 在宅勤務訓練 |

緊急時に問題なく在宅勤務に移行できるか訓練する |

在宅勤務日を決めて在宅でもコミュニケーションが取れるか、ツールが使用できるかなど確認する |

| バックアップデータを取り出す訓練 |

緊急時にバックアップデータを取り出す訓練をする |

バックアップデータを取り出すツールを導入している場合は実際に使用してみる |

| 機器、システムの 緊急停止訓練 |

災害時に機器やシステムを緊急停止するための訓練をする |

導入している機器、ツールの緊急停止方法を確認して実際に操作する |

| 参集、帰宅訓練 |

特定の場所から帰宅する、特定の場所に集まる訓練をする |

工場から定められたコースを歩き事務所に集まる |

| ウォークスルー訓練 |

BCPで策定した災害発生時の役割、行動を確認しながら社内を巡回する |

地震が発生したと想定して社内を巡回し「誰がシステムの確認をするのか」「誰が避難指示を出すのか」など1つ1つの工程を確認する |

| 代替施設への 移動訓練 |

代替施設(一時的に業務をする別の施設)に移動をして業務ができるか訓練する |

対象者が実際に移動をしてシステムなどを立ち上げて業務ができるか確認する |

| 停電訓練 |

意図的に停電時の状況を作りBCPで策定した行動ができるのか訓練する |

停電の状況下での避難方法やシステムのバックアップ手順など確認する |

実働訓練の内容を見て「これならすぐに実施できるかも」と思いませんか?

「5.「たった一つの簡単な訓練」を始めることがBCP訓練の初めの一歩」でも詳しく解説しますが、いきなりすべての実働訓練をする必要はありません。

できそうな実働訓練を実施するだけでも、BCP訓練の第一歩になります。

【まずは安否確認から実施してみよう】

どのようなBCP訓練をするべきか迷ったら、緊急事態時に必須となる安否確認から取り組んでみましょう。

安否確認では「〇月〇日に安否確認をします」と事前連絡をしたうえで、対象者に安否を問うメール、チャットなどを送信します。そして、確認の結果を集計して、社員の安否状況を確認する流れを確認します。

できる範囲のことから実施訓練をして、いざという時にBCPが機能するのか確認しましょう。

▼安否確認については、下記の記事で詳しく解説しています。

安否確認とは?企業が重要視する理由とおすすめの方法

4.BCP訓練の実施事例

BCP訓練の内容が理解できたところで、ここでは、実際に企業が取り組んでいるBCP訓練の事例をご紹介します。

| BCP訓練の実施事例 | |

|---|---|

| 沢根スプリング株式会社 |

|

| 株式会社グロージオ |

|

| 村本建設株式会社 |

|

企業がどのようなBCP訓練をしているのか、訓練後にはどのようにブラッシュアップをしているのか参考になるので、チェックしてみましょう。

4-1.事例1:毎年テーマを決めてBCPの有効性を確認

ばねなどの製造販売を手がける「沢根スプリング株式会社」は、東日本大震災を目の当たりにしてBCPの必要性を強く感じました。

その後、BCP策定チームをつくり、下記のような訓練・教育も実施。BCPが機能するように取り組んでいるそうです。

【BCP訓練・教育の内容】

- 毎年テーマを決めた訓練の実施(例:停電)

- 安否確認(年4回)

- データのバックアップの確認 など

例えば、年1回テーマを決めて行う訓練では、停電時を想定し、自家発電の電気を必要機器に切り替える訓練などを実施しました。

BCP訓練の課題をもとに、電気の切替え手順書を作成して、BCPの改善にも成功。実際に、2018年9月に台風の影響で約48時間もの停電が発生したときには、通信設備への給電など最低限の対応を行い、BCP訓練の成果を実感できたそうです。

また、停電で工場が操業を停止していることの情報発信も、従業員が自発的に実施。BCPの考え方や意義が社内に浸透したとのことです。

4-2.事例2:シナリオを決めてBCPの行動を細かく確認

続いて、土木、建設業などをしている「株式会社グロージオ」の場合を見てみましょう。

【BCP訓練の内容】

- 安否確認

- ⾮常参集(指定の場所に対象者が集まる訓練)

- 情報伝達

- 近隣住民を含めた避難経路の確認

- AED⼿順確認(外部講師との連携) など

「株式会社グロージオ」のBCP訓練は、一部の訓練を実施する際に、班ごとに分単位でスケジュールをまとめたシナリオを作成しています。

事前にシナリオを作成しておくことで、以下のメリットがあります。

- 参加者全員が「自分は当日何をすればいいのか」明確になる

- 本部は「誰が、いつ、何をする」か分かるので、必要な連携がしやすい

BCP訓練後には、全員参加できるような反省会を実施。下記のような改善策を実施して、BCPのブラッシュアップをしています。

【BCP訓練によって生まれた改善策の例】

- ホワイトボードに情報が集中すると記載時に混雑し、変化する情報が整理しきれない...

→A4⽤紙にまとめたものを貼り付けて整理するように⾒直した - 訓練参加者全員がそれぞれの役割・班分けが分からない...

→担当班名が記載されたビブスを着⽤するようにした

また、BCP訓練の成果が定着して災害時に活用できるか確認するために、⽉に1回事前周知なしの安否確認訓練を実施して効果検証をしているそうです。

BCP訓練をして終わりではなく、BCPの改善、定着につなげている好事例だと言えるでしょう。

参考:国⼟交通省 中部地⽅整備局「建設会社における災害時の事業継続⼒認定 BCP訓練事例集」

4-3.事例3:毎年徒歩での参集訓練、帰宅訓練を実施

建設業をしている「村本建設株式会社」では、自社のBCPにもとづいて下記のような訓練を実施しています。

【BCP訓練の内容】

- 参集訓練(特定の場所に集まる)

- 帰宅訓練

- 代替サーバーへのシステム切り替え訓練

- 安否報告確認訓練

- 現場出動体制確認訓練 (どの現場に誰が出勤しているか確認する)

など

建設業は、毎年施工現場が変わるため、一度BCP訓練をすれば間違いなく行動できるわけではありません。

そこで、「村本建設株式会社」では、どの現場であっても安全を確保しながら参集、帰宅できるように、毎年徒歩での参集訓練、帰宅訓練をしています。

【帰宅訓練の手順】

- ⾃宅が近隣である社員で班を構成し、地図を⽤いて帰宅ルートを検討する

- 勾配の⼤きい道や⾼速道路の近くは避けてルートを検討する

- 帰宅訓練時は地図では分からない危険(落橋、道路の陥没など)を確認する

- 訓練完了時は到着した地点の標物が分かる看板を⼊れて写真撮影して記録しておく

BCP訓練後には、アンケートの実施と報告書の作成をおこない、会議で課題を抽出することもしています。下記のようにBCP訓練によって生まれた改善策もあるそうです。

【BCP訓練によって生まれた改善策の例】

- 協力会社のメールエラーが発生するケースがある...

→改善を求める+エラー時にはメールを再送する - 緊急時に現場確認の必要がある...

→甚⼤でない災害は監視カメラの導⼊での確認を検討する

業務内容の変化に応じてBCP訓練を実施して、いつ何時でも対応できる状態を整える好事例だと言えるでしょう。

参考:国⼟交通省 中部地⽅整備局「建設会社における災害時の事業継続⼒認定 BCP訓練事例集」

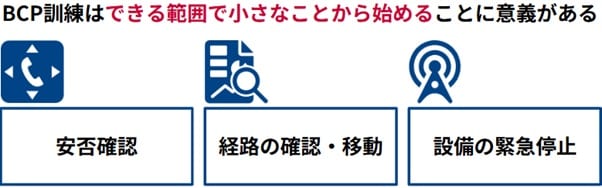

5.「たった一つの簡単な訓練」を始めることがBCP訓練の初めの一歩

ここまで読み、BCP訓練の重要性は理解できたでしょうか。

「自社ではハードルが高い」

「BCP訓練に精通した人材がいない」

などの不安があり、あと一歩が踏み出せない方もいらっしゃるでしょう。

BCP訓練は、時間をかけて大規模な訓練をすることがすべてではありません。

まずはできる範囲で、簡単な訓練から始めるだけでも十分に意義があります。

下記のように、誰でも簡単に実施できる1つの訓練から、始めることを検討してみてください。

【初めの一歩におすすめのBCP訓練例】

- 安否確認の訓練:対象者にメールを送信する、安否確認ツールを使用してみる

- 避難場所や経路の確認、移動訓練:チームなどで避難経路を確認する

- 設備の緊急停止訓練:設備の緊急停止方法を確認して停止できるか操作してみる

もう少しハードルを下げて、特定の部署のみを対象に安否確認をしてみるだけでも、BCP訓練の一歩が踏み出せます。

1つだけでもBCP訓練をすると防災に対する意識が高まり、ほかのBCP訓練も実施したほうがいいなど、行動の変化が起こるでしょう。

このように、BCP訓練は、まずはやってみることが非常に重要です。社内でできる範囲からBCP訓練に取り組んでみましょう。

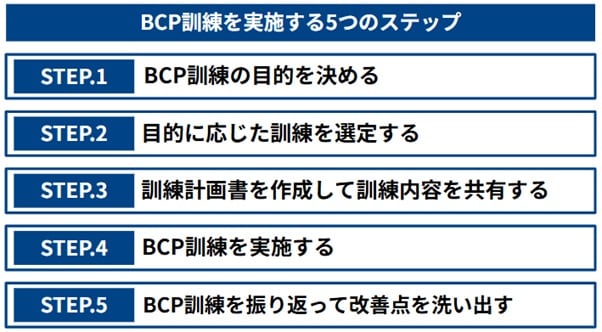

6.BCP訓練を実施する5つのステップ

BCP訓練を始めるときには、正しいステップで取り組むことが重要です。

「2.BCP訓練は軽視せずに「何のために実施するのか」を意識して行おう」でも触れたように、形式的な訓練ではいざという時に意味がないからです。

ここでは、BCP訓練に取り組むステップを分かりやすくご紹介します。BCP訓練の全体像を把握するためにも、ぜひ参考にしてみてください。

6-1.ステップ1:BCP訓練の目的を決める

まずは、今回のBCP訓練の目的を決めましょう。目的が曖昧なままBCP訓練を進めると、訓練の内容、フィードバックが曖昧になってしまうからです。

BCP訓練を進めるメンバーで集まり、下記のように、何のためのBCP訓練なのか決めておきましょう。

【BCP訓練の目的の例】

- 災害が発生したときにBCP通りに行動できるか確認する

基本的にはBCP訓練は一度実施して終わりではなく、定期的に実施してください。その都度目的を決めて、足並みを揃えたうえで具体的な検討に進みましょう。

| ポイント!BCP訓練前に自社のBCPを確認しよう |

|---|

|

BCP訓練は、そもそも自社のBCPに沿った行動ができるかを確認する訓練です。 自社のBCPを把握していないと「どのような行動が正しいのか」「何をしなければならないのか」などの根本的な部分でつまずく可能性があります。 BCP訓練をする前に、自社のBCPを確認したり、BCPに紐づくマニュアルを読んだりする機会を設けるといいでしょう。 |

6-2.ステップ2:目的に応じた訓練を選定する

BCP訓練の目的に応じて、「3.BCP訓練には2つの方法がある」で触れた内容を参考に、実施する訓練を選定します。訓練の選定方法には、要素訓練と総合訓練があります。

| 訓練の種類 | 概要 |

|---|---|

| 要素訓練 |

BCPの目的に応じて1つの要素の訓練をする <例> 安否確認をする |

| 総合訓練 |

BCPの目的に応じて複数の訓練を組み合わせて一連の流れを訓練する <例> 安否確認から関係者への連絡、システムの停止、避難までを実施する |

BCP訓練に初めて取り組む場合は、1つの訓練を実施する要素訓練から始めるといいでしょう。

例えば、「災害が発生したときにBCP通りに行動できるか確認する」が目的の場合は、まずは安否確認の訓練のみを実施するなどが検討できます。

また、訓練内容によっては、事前準備や他社との協力が必要になるケースがあります。下記の項目をチェックして、今回実施できそうな訓練を選定することも大切です。

【BCP訓練を選定するときのポイント】

- 対象者が参加できる

- システムや機器の操作ができる(例:停電訓練の場合は停電の状況に操作できる)

- 必要な用具、ツールを準備できる

- 関係者を巻き込む場合は承諾を得ている(例:子会社や消防など)

例えば、システムの緊急停止訓練をしたくても、繫忙期でシステムを止めることが難しい場合は、今回は違う訓練を選定したほうがいいでしょう。

このように、今の段階で実現できる訓練かどうかも確認しておきましょう。

6-3.ステップ3:訓練計画書を作成して訓練内容を共有する

BCP訓練の内容が決まったら、訓練計画書を作成して対象者と共有します。

下記のように、実施日と内容、対象者などが明確になるようにまとめましょう。

| BCP訓練計画書の見本 | |

|---|---|

| 実施日 |

〇月〇日 10:00~11:00 |

| 場所 | 通常勤務の場所で問題ありません |

| 対象者 | 全社員 |

| 訓練内容 |

実施時間内に安否確認メールを送信します。 内容を確認して返信をしてください |

| 目的 |

|

| 想定シナリオ | 勤務時間中に震度7レベルの地震が発生した |

| 注意点 |

安否確認の必要性や手順は、BCPマニュアルを確認してください |

とくに、実働訓練をするときは社員の負担に配慮して、日程や時間帯を決めることが大切です。

また、対象者が仕方なく参加している状況にならないように、事前に目的や注意点も共有します。

なぜBCP訓練をするのか共通認識を持てるので、訓練計画書に記載しておきましょう。

| ポイント!想定シナリオは細かく設定する |

|---|

|

訓練計画書の想定シナリオは、できる限り細かく設定しましょう。 「災害が起きた」 などのシナリオでは臨場感が沸かず、対象者が具体的な行動をイメージしにくいです。 「事務所で緊急地震速報が鳴った」 など、できる限り具体的なシチュエーションにしたほうが、BCP訓練に臨場感が出て真剣に取り組めるでしょう。 |

6-4.ステップ4:BCP訓練を実施する

ここまで来たら訓練計画書に沿って、BCP訓練を実施します。

BCP訓練は基本的に、自社のBCPに沿って進めます。例えば、安否確認であれば、自社のBCPに記した手順、方法で実施してみましょう。

このとき、ただBCPの手順を再現するのではなく、下記のような方法で有効性を確認することも大切です。

【BCPの有効性を確認するための方法】

- チェックシートを作成して再現できた工程、できなかった工程を明確にする

- 訓練中に課題に感じた部分をメモする

- 時間がかかる工程をメモする

また、BCP訓練は、立場によって、取り組む内容が異なるケースがあります。管理職や社員、BCP担当者などそれぞれの役割を軸に、課題がないか確認することも大切です。

例えば、安否確認時に社員はスムーズに安否の返信ができても、管理職が返信結果を取りまとめて報告する工程に課題があるかもしれません。

特定の立場のみにフォーカスを当てるとBCPの有効性を確認しきれないため、役割ごとに進捗状況や課題を把握できるようにしましょう。

| ポイント!複数拠点がある場合は連携をする訓練も忘れずに実施しよう |

|---|

|

本社だけでなく工場がある、テレワーク勤務者と出勤者がいるなど、働く拠点が複数ある場合は、特定の拠点だけが訓練をするのではなく、連携する訓練も実施しましょう。 また、サプライチェーンを持つ場合は、災害時に各工程の企業と連携ができるようにしておくことも大切です。 |

6-5.ステップ5:BCP訓練を振り返って改善点を洗い出す

BCP訓練は実施して満足をするのではなく、振り返って改善点を洗い出すようにします。既存のBCPをブラッシュアップして、災害時に役立てるためです。

下記のような方法で、BCP訓練をして把握できた課題を収集しましょう。

【BCP訓練の課題を収集する方法】

- BCP訓練で使用したチェックシートを収集する

- BCP訓練対象者にアンケートを実施する

- BCP訓練対象者が自由に意見を言える機会を作る

- 第三者に意見を求める

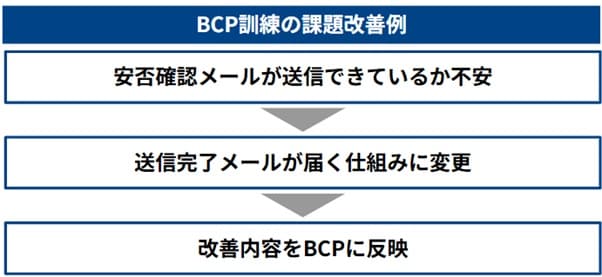

課題は抽出して終わりではなく、下記のようにBCPの改善につなげます。

「安否確認メールが送信できているのか確認できず不安だった」という意見があった場合は、送信完了メールが届くようにするなど解決策を模索します。

解決策が決まったらBCPに反映して、改善を重ねます。

このように、訓練をして終わりではなくBCPを改善するところまでをセットで取り組むようにしましょう。

7.BCP訓練で「自社だけで解決できない課題」が見つかったなら専門家の出番

ここまで解説したように、BCP訓練はまずは自社で実施できる簡単な訓練から、実施してみることが大切です。

実際にBCP訓練を初めて「今のツールでは安否確認がしにくい」「初動対応を見直さなければならない」など、課題が見えてきます。

もし、BCP訓練で自社では解決が難しい課題が見つかったならば、ぜひNTTドコモビジネスへお任せください。

私たちは、自社のノウハウや実績に基づき、災害やリスクに強い組織づくりに貢献するBCP訓練のワークショップや安否確認などの防災ソリューションを提供しています。

とくに、BCPのコアとなる安否確認ツール「Biz安否確認」では、安否状況を自動で配信・集計し、迅速な事業再開を支援します。

複数の手段(スマホアプリ・メール・電話など)に対応して自動で集計、安否状況の可視化を行えるので、BCP訓練における課題を抽出できるでしょう。

【Biz安否確認の特徴】

- 通信事業者ならではの安定した通信環境

- スマートフォンアプリやメール、電話などの手段に対応

- 組織階層ごとに権限設定ができて最適な管理を実現

- 未回答者に自動で再送信をして確実な安否確認を実現

- 豪雨や台風時などの注意喚起にも活用可能

「Biz安否確認」は、下記のように多くの企業に導入いただいております。

BCP訓練を実施したものの、安否確認に課題が残る場合は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

8.まとめ

この記事では、BCP訓練の概要や必要性、具体的な訓練方法などをまとめて解説しました。

最後に、この記事の内容を簡単に振り返ってみましょう。

〇BCP訓練とは、BCPで策定した内容の有効性を確認しつつ、いざという時に行動できるように訓練すること

〇BCP訓練は軽視せずに「何のために実施するのか」目的意識を持つ

〇BCP訓練の種類は下記のとおり

| BCP訓練の種類 | 概要・例 |

|---|---|

| 机上訓練 |

|

| 実働訓練 |

|

〇BCP訓練はまずはできる範囲で、簡単な訓練から始める。実際に訓練をする一歩を踏み出すことが重要

〇BCP訓練を実施するステップは下記のとおり

- ステップ1:BCP訓練の目的を決める

- ステップ2:目的に応じた訓練を選定する

- ステップ3:訓練計画書を作成して訓練内容を共有する

- ステップ4:BCP訓練を実施する

- ステップ5:BCP訓練を振り返って改善点を洗い出す

BCPは策定して終わりではなく、いざという時に役立つように定期的に訓練をしてBCPをブラッシュアップすることが欠かせません。

訓練を繰り返すなかで、自社での解決が難しい課題が見つかった場合は、BCP対策のソリューションを提供している私たちNTTドコモビジネスにお気軽にご相談ください。

EN

EN