Business/Technology

Business/Technology

NTTドコモビジネス

ソリューション&マーケティング本部 デジタルマーケティング部

西山 未紗

新規ビジネスの創出や社会実装を

目指す事業共創の場です

産業・地域DXプラットフォーマーとして

企業と地域が持続成長する社会を目指します

地域社会を支える皆さまと地域課題の解決や

地域経済のさらなる活性化に取り組みます

旬な話題やお役立ち資料などDXの課題を解決するヒントをお届けする記事サイト

課題やニーズに合ったサービスをご紹介し、

中堅中小企業のビジネスをサポート!

モバイル・ICTサービスをオンラインで

相談・申し込みができるバーチャルショップ

NTTドコモビジネスは、NTTドコモ(以下、ドコモ)が保有する1億規模の会員基盤データやお客さまが保有するデータ、自社で培ったデータドリブンセールスのノウハウを掛け合わせ、お客さまのマーケティング活動を支援する事業(以下、本事業)を本格的に開始しました。6月4日、本事業の説明会が開催され、広島県観光連盟(HIT)、早稲田大学との取り組みが紹介されました。

徳田TF長

ビジネスソリューション本部 事業推進部 マーケティングインテグレーションタスクフォース(以下、MITF)の徳田泰幸タスクフォース長(以下、TF長)から本事業の説明がありました。

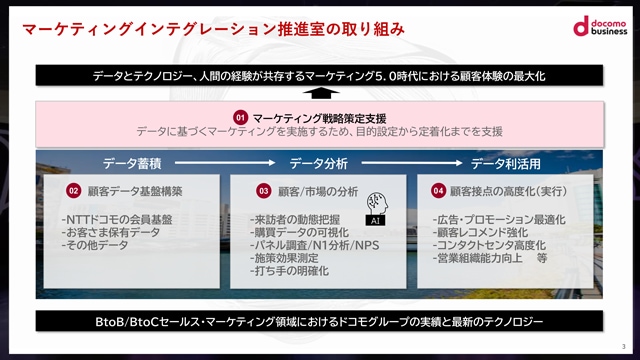

近年、企業さまからデータを用いたマーケティングに取り組みたいというニーズが高まり、B2BやB2Cの領域においてもデータドリブンマーケティングの支援を求められる場面が増えていました。そこで2024年、MITFを立ち上げ、次の4つを中心に支援をスタートしました。

① マーケティング戦略策定支援(データ活用の目的設計や文化醸成支援など)

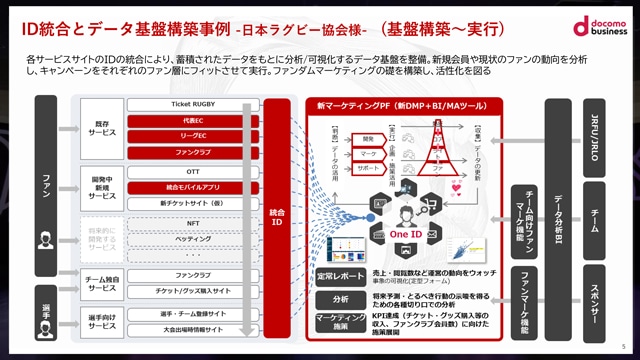

② 顧客データ基盤構築(ID統合からCRM/CDP構築、ドコモ会員データとの連携など)

③ 顧客データ/市場の分析(お客さま保有データとドコモ会員データを掛け合わせ、AIを活用した分析など)

④ 顧客接点の高度化(広告のみならずコンタクトセンターやデジタルヒューマンなどの顧客接点強化につながる施策)

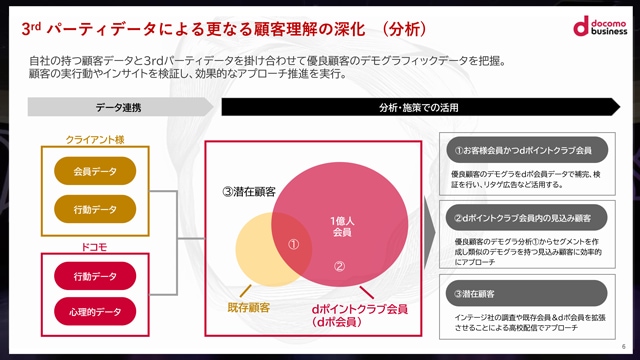

データ分析では、お客さま保有の会員データや行動データだけでは顧客の解像度が上がらない場合、NTTドコモビジネスではドコモ1億人の会員データをお客さまのデータと掛け合わせることで、ユーザーのトレンドや行動パターンを分析し、解像度を上げていきます。ドコモの携帯電話がつながる仕組みを用いたデータで生成される人口の統計情報で、人流などさらに解像度をアップ。それらを基にさまざまな施策を実行することで、成約率が上がる、CXが向上することが期待できます。広告やプロモーションはもちろん、コンタクトセンターの高度化を実行しています。

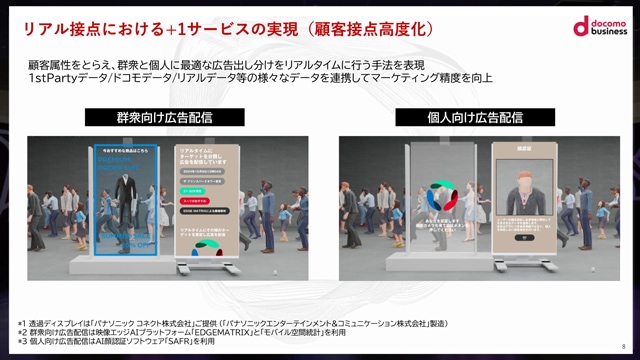

データ分析から施策実行の過程において、例えばデジタルヒューマンによる観光案内や個人向け広告の配信などを通して、個々のニーズを予測しながらリアルタイムで対応していくのが、われわれのめざすマーケティング5.0の世界といえます。

JRM 様がさまざまなサービスやコンテンツで持っていたIDを一つに統合し、既存ファンの動向を分析することでファンを増やす施策、ファンダムマーケティングの向上を図ることができました。

お客さまのデータとドコモのデータを掛け合わせ、利用者がその時に必要な広告(情報)をスマホ画面などにリアルタイムで映し出す個人向け広告配信デモを会場にて実施。

カメラで顔認証後、個人に合った広告を配信する様子

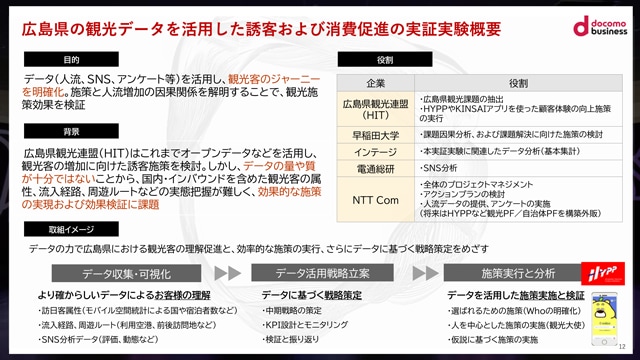

われわれは本事業を本格的に進める中で広島県観光連盟(HIT)、早稲田大学、データ分析・SNS分析を行う企業と協力し、広島県の観光データを活用した観光マーケティングの実証実験を行っています。

広島県に訪れる外国人観光客がどこから来ているのか、どこに滞在しているのかを可視化し、誰に向けて、いつ、どのようなプロモーションが適しているのか、どのような効果があったのか検証できる仕組みづくりに着手しています。

観光に関するオープンデータは、量や質が十分でないことから、観光客の属性や流入経路、周遊ルートなど細かい部分まで把握できない状況にありました。さらに外国人観光客については実態がつかめず、どのようなプロモーションが効果的なのか明確化できていませんでした。

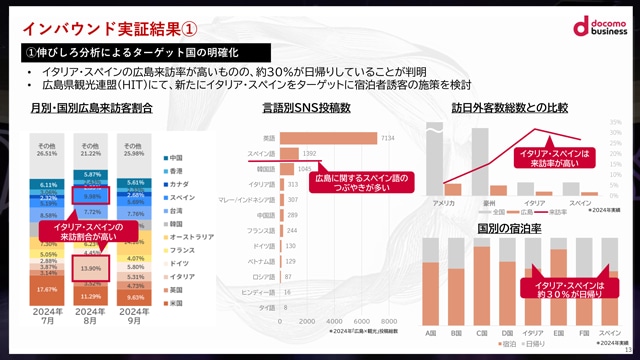

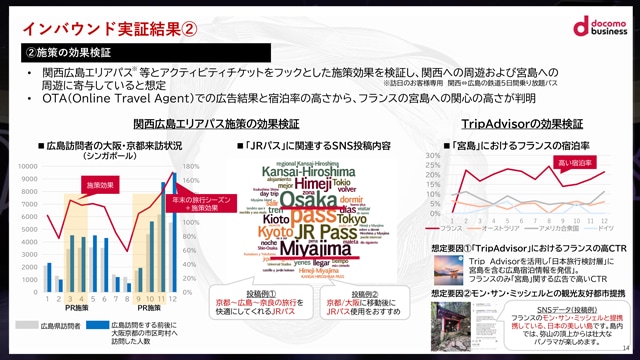

しかし、NTTドコモビジネスのモバイル空間統計を用い、基地局情報からローミングデータを拾うことで、外国人観光客がどこの国から来て、どこを周り、どこに宿泊しているのか、ということが把握できるようになりました。これらのデータを分析することで、国別の広島での来訪率や宿泊率が判明。どうしたら大阪・京都から広島まで足を延ばしてもらえるのか、宿泊率を上げられるのかといった課題が国別で明確になり、そのための広告の実施、効果の検証を行うことができます。

徳田TF長がファシリテーターを務め、広島県観光連盟(HIT)のチーフプロデューサー兼常務理事事業本部長山邉昌太郎氏、早稲田大学の商学学術院教授博士(商学)恩藏直人氏を迎え、「広島県で実施している実証実験について」「データドリブンマーケティングについて」の2つのテーマのパネルディスカッションを行いました。

徳田TF長

徳田TF長:現在、人流データを活用した取り組みを進めていますが、広島県が観光地として抱える課題を教えてください。

山邉氏:外国人観光客が日本で使用する空港は、羽田、成田、関西国際、福岡で80%を占め、広島空港はわずか0.3%です。そこで、外国人観光客が東京、関西、九州へ行く際に広島を経由してもらえるよう、その構造を変えていく必要がありました。そのためには、広島を訪れた観光客はどこに寄り、どこに行くか把握することが重要です。しかし、観光の世界は、ほとんどデータがなく数十年前から国や県がアンケートを取るのが主流。特に海外観光客へのアンケートは取りづらく、正確さに欠けるものでした。

徳田TF長:山邉さん、恩藏先生のそれぞれの視点から本実証実験で新たな発見はありましたか?

山邉氏

山邉氏:イタリア、スペインから広島へ訪れる観光客が実は多かったという事実に、かなり驚きました。国の宿泊者数のデータでは、イタリアはさほど大きな数字ではなかったため、今回のデータ分析から広島には来訪しているが、宿泊率は30%で宿泊はしていないことが分かりました。つまり、広島には観光地としてのポテンシャルはあるため、来訪に加えて宿泊してもらうにはどうすべきか、ということが見えてきました。これは新しい発見です。

恩藏氏

恩藏氏:山邉さんから広島は観光地がポツン、ポツンと点になっていて、それぞれ魅力があるがその結び付きが分かりにくいとお聞きしました。そこで人流データを使い、広島県内の各エリアを見ていくと新しい発見が見えてきました。マーケティング研究の世界ではデータベースを使ったマーケティングが主流になってきています。例えば、テレビの視聴率についてテレビをつけても実際に見ているかは分かりませんでした。そのため、今ではテレビにAIカメラを付け、人が画面を見ているかどうか、そういった情報を収集します。本実証実験でも、NTTドコモビジネスの蓄積データ、人流データを使えば極めて正確で、観光客がどこからどこへ訪れているのかが分かるので、活用することができれば日本の観光の研究をかなり前進させることにつながります。

徳田TF長:点だけでなく、前後の動きが分かればユーザーの解像度も上がります。また今後、本実験実証で期待している点はありますか?

山邉氏:県として観光に求めているのは、産業として自立することです。観光産業を主要産業にするには、観光消費額(人数×単価)がKGI(重要目標達成指標)になります。多くの場所を周遊してもらうことで観光客が使用する金額も増えます。そのため、広島県内の多くの場所を巡ってもらうことが私たちのミッションになってきます。今までは、広島県で何カ所の観光地を訪れたかということは、アンケートでしか分かりませんでした。人流データを活用することで周遊箇所が一人当たり1.5カ所から1.8カ所まで増えたといった部分まで把握できます。施策のどこに効果があったのか、という因果関係もはっきりしてくるでしょう。

徳田TF長:広島のケースを象徴モデルとして他の自治体の方も活用できるベストプラクティスを提供できたらと思います。また、日本のデータドリブンマーケティングについてどうお考えでしょうか。

恩藏氏:データドリブンマーケティングに関する直接的な海外との比較はないですが、ITやAIがどれぐらい浸透しているかという調査では、日本はデータの集約や利用について後れを取っていると言えます。

山邉氏:観光の世界では、今回の実証のように来訪客数や宿泊者の移動情報が取れるようになってきたので、それが浸透していけば、日本中がさまざまな恩恵を受けられると思います。

恩藏氏:本実証実験が進めば人流が把握でき、今より多くの外国人観光客が日本に来た時に、どの地域を訪問するのか、したいのかという全体像が見えてきます。そこで、どう振り分ければ他の地域も周遊してくれるのか、策を打てると思います。観光客をうまく振り分けることができれば、オーバーツーリズムの問題解決や多くの地域への観光客の誘導などが可能になると考えます。マーケティングとは、ただプロモーションすればいいのではなく社会的な価値を上げていくもの。日本全体の観光を無理のない形で進められる重要な取り組みになればと思います。

本事業では、データの蓄積・分析・活用によってお客さまのマーケティング戦略を支援し、将来的には数百億円規模の事業に成長させたいと発信しました。その中で先行して進められている広島県の実証実験を各都道府県へと展開していくこと。また、うちの県へ来てくださいという内向きのベクトルではなく、全国各地を周遊してもらう外向けのベクトルへと日本全体がシフトすること。それらが日本の観光を引き上げることになるという今後の指針とともに、本説明会は締めくくられました。

データの収集・蓄積に加え、AIなどの先進技術を活用した分析・予測により、顧客一人ひとりのニーズや行動に応じた精緻なマーケティングの実現をめざしています。こうしたデータドリブンな取り組みを通じて、企業や産業の成長、人々の豊かな生活、そしてより良い社会の実現に貢献してまいります。観光に限らず、小売・金融・スポーツ分野でも、ご一緒できれば幸いです。

NTTドコモビジネスビジネスソリューション本部 事業推進部 マーケティングインテグレーションタスクフォース

山北 陽子

観光は地域経済を支え、町を元気にする重要な手段であると考えています。データドリブンな観光マーケティングを推進し、町のファンやリピーターを増やすことで、持続可能な経済の循環を生み出していきたいと思っています。地方創生への貢献をめざし、今後も一歩ずつ取り組んでまいります!

Business/Technology

Business/Technology

NTTドコモビジネス

ソリューション&マーケティング本部 デジタルマーケティング部

西山 未紗

Business/Technology

Business/Technology

NTTドコモビジネス

ビジネスソリューション本部 スマートワールドビジネス部 ジェネレーティブAIタスクフォース

荒川 大輝

Business/Technology

Business/Technology

NTTドコモビジネス

プラットフォームサービス本部 5G&IoTサービス部

藤田 健吾

JP

JP