ハイブリッドワークとは?テレワークとの違いやメリット、課題を解説

2020~2022年の東京都のテレワーク実施率は50~60%で推移しており、ウィズコロナにおける新しい働き方が定着しつつあります。そんななか、注目を集めているのが「ハイブリッドワーク」という言葉です。

ハイブリッドワークとは、「従業員の業務内容に応じて、柔軟に働き場所を変えられる」ワークスタイル。日によってテレワークとオフィスワークを切り替えられるため、従業員のモチベーション向上やオフィスの柔軟性向上といった効果が期待できます。

こちらの記事では、ハイブリッドワークの定義やメリット、課題点、導入時のポイントなどを解説します。

ハイブリッドワークとは

ハイブリッドワークとは、テレワーク・オフィスワークを選択して働くワークスタイルです。

たとえば、週5日勤務のうち3日は自宅で仕事をし、残りの2日はオフィスに出勤するといった働き方を指します。新型コロナウイルスの影響でテレワーク推進が加速するなか、より自由な働き方としてハイブリッドワークという考え方が生まれました。

ハイブリッドワークは、現在数多くの企業の従業員から求められています。

世界38ヶ国でフレキシブルオフィスを提供するWeWork Japanの「コロナ禍長期化における働き方に関する調査」では、ハイブリッドワークをしたい従業員の数は全体の約5割に達することが分かりました。多様な働き方によって従業員の満足度を高めたい企業だけではなく、従業員側もその多くが自由なワークスタイルを望んでいることがうかがえます。

ハイブリッドワークを導入するメリット

ハイブリッドワークを導入するメリットは以下の通りです。

- 従業員の生産性アップ

- 従業員のモチベーションアップ

- オフィススタイルに柔軟性が生まれる

- 優秀な人材の採用につながる

それぞれのメリットについて詳しく解説します。

従業員の生産性アップ

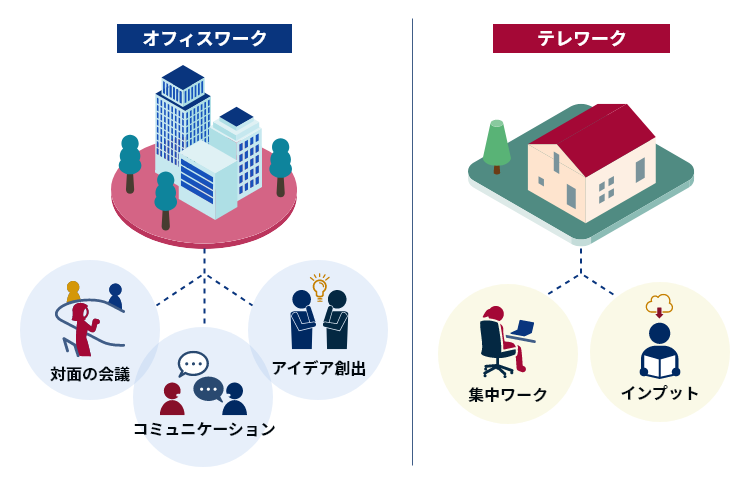

ハイブリッドワークを導入する一番のメリットは、生産性向上につながりやすいという点。テレワークとオフィスワークを組み合わせることで、従業員の業務内容や置かれている状況に応じて効率の良い働き方を選択できるようになるからです。

テレワークとオフィスワークのどちらが効率が良いかという点は、従業員の業務内容によって異なります。たとえば、個人で黙々と行うデータ入力や分析などの業務は、一人で集中して仕事ができるテレワークが向いているでしょう。

一方、打ち合わせや交渉など相手と綿密なコミュニケーションが必要な場合は、オフィスワークのほうが効率的です。

ハイブリッドワークの生産性の高さは、多くの人が体感しています。WeWork Japanの「コロナ禍長期化における働き方に関する調査」によると、4割近くの従業員が「本社オフィスと自宅を併用するともっとも生産性が高まる」と回答しているのです。

従業員のモチベーションアップ

ハイブリッドワークを導入すると、従業員のモチベーションにも良い影響を与えます。自分の意思で働く場所を選ぶようになることで主体性が生まれ、それがやる気や意欲の向上に結び付くからです。

従業員のモチベーションが高まった結果、各々が自分の言動に責任を持ち、課題にも積極的に取り組むようになるでしょう。企業にとっては、離職率の低下や業績の拡大にもつながります。

WeWork Japanの「コロナ禍長期化における働き方に関する調査」からも、興味深いデータがうかがえます。

この調査では、「仕事におけるあなたのモチベーション向上のためには、働きやすいワークスペース環境は重要だと思いますか」という質問に対して、「重要だと思う」「どちらかといえば重要だと思う」と回答した方は全体の8割にのぼりました。つまり、従業員のモチベーションを高めるうえで、ハイブリッドワークは重要な役割を果たすといえるのです。

オフィススタイルに柔軟性が生まれる

いままで使用していたオフィスをより柔軟に活用できるのも、ハイブリッドワークのメリットです。テレワークを選択する従業員が増えるほど、オフィスにはスペースが生まれます。そのスペースを有効活用することで、より働きやすいオフィススタイルの構築が可能です。

柔軟なオフィススタイルの一例としては、固定席を定めない「フリーアドレス」が挙げられます。フリーアドレスの導入により部署を超えたコミュニケーションや、スペースコストの削減などのメリットが生まれます。

ほかにも、ミーティングスペースやリフレッシュスペースとして活用することもできるでしょう。

優秀な人材の採用につながる

従業員が働きやすい環境が整備されていくと、それが自社独自の強みになります。すると、人材採用時に応募が増える、優秀な人員が集まりやすくなるなど、リクルートにも良い影響を及ぼすでしょう。

ジャストシステムが運営するマーケティング・リサーチ・キャンプでの調査によると、会社員の3人に1人が「仕事をするうえで給与より働きやすさを重視している」ことが分かりました。いくら待遇に恵まれていたとしても、悪質な環境で働きたいと思う人は少ないはずです。

ハイブリッドワークで多様な働き方に対応できれば、従業員のワークライフバランスが向上し、リクルートも強化されるでしょう。

ハイブリッドワークスタイルの課題点

ハイブリッドワークにはメリットだけではなく、課題点やデメリットも存在します。以下で解説するハイブリッドワークの課題を知り、あらかじめ適切な対策を考えておきましょう。

勤怠管理業務が複雑化しやすい

ハイブリッドワークを導入することで、勤怠管理が複雑化してしまう可能性があります。

「勤怠管理が難しい」というのは、テレワーク導入に関してもよく聞かれる声。ハイブリッドワークでは、テレワークに加えてオフィスワークの勤怠管理も必要になるため、手続きと管理作業が煩雑になりがちです。

ハイブリッドワークの勤怠管理をよりスムーズに行うためには、グループウェアや社内SNSといったツールが役立ちます。また、緊急のトラブルがあった際にも即座に対応できるよう、オフィスワークとテレワークのルールを整備しておくことも大切です。

人事考課によってはかえって士気が低くなることも

テレワーク中の業務は、働きぶりが見えやすいオフィスワークの業務よりも評価しづらいという課題があります。その結果、テレワークで働く従業員の評価が不当に低くなってしまっては、組織全体の士気低下を招きかねません。

テレワーク中の業務を正当に評価するには、目標管理ツールや工数管理ツールなどを導入して進捗状況を可視化するのが効果的です。近年はクラウド型のツールが多く、テレワークだけではなくオフィスワークにも適用できます。

また、勤務場所にかかわらず明確な評価項目を設定するのも有効です。

コミュニケーション上の問題が起きやすい

ハイブリッドワークによって働き場所が二分化した結果、それぞれが適切にコミュニケーションを取れないケースも出てきます。

従業員同士のつながりが薄れると、「円滑な情報共有ができない」「チームビルディングが上手くいかない」という現象が生まれ、帰属意識の低下につながります。結果として、会社全体の生産性悪化や、離職率の増加に結び付く可能性もあるでしょう。

ハイブリッドワークの環境下で適切なコミュニケーションを行うには、テレビ会議システムやWeb会議システムの導入が不可欠です。

また、システム導入後は単なる打ち合わせや会議だけではなく、チャットで気軽に雑談できる機会を設けたり、動画配信で能力開発支援を行ったりと、なるべく従業員同士が接触できる時間を増やすと良いでしょう。

ハイブリッドワークに適した環境を整える方法

ハイブリッドワークの環境整備は、オフィス内・オフィス外で方法が異なります。オフィスで働く従業員と社外で働く従業員がともに気持ちよく働けるように、どちらの準備も進めましょう。

オフィスの環境整備

ハイブリッドワークでは、オフィスで仕事をする従業員も必ず一定数いるため、あらかじめ環境を整備しておくことが大切です。オフィス環境を整備するには、以下の2種類の方法があります。

- フリーアドレスを導入する

- 気軽にコミュニケーションをとれるスペースを設置する

フリーアドレスを導入する

ハイブリッドワークの柔軟な働き方に対応するために、まずはフリーアドレスを導入してみましょう。

フリーアドレスとは、個々の従業員の専用デスクを廃止し、従業員が自由に着席場所を決められる制度です。従業員各々が、業務内容や状況によってその日に働く場所を選択できます。

ただし、いままで全席固定だった机や椅子を、いきなりすべてフリーアドレスに変えるのは無理があるでしょう。まずは、オフィスの一部から専用デスクを廃止し、出社率とテレワーク利用率のバランスを見て自由席を拡張していくことをおすすめします。

気軽にコミュニケーションをとれるスペースを設置

スペースを有効活用する余裕があれば、フリーアドレスに加えてコミュニケーションスペースを用意します。

先述の通り、テレワークの従業員が増えると、従業員同士のコミュニケーションがおろそかになりがちです。従業員同士のつながりが薄まってしまわないよう、出社している人たちが気軽にコミュニケーションをとれるスペースが必要です。

たとえば、休憩中に人が自然に集まるマグネットスペースや、6人以内のミーティングで使用するハドルルームといった選択肢があります。

フリーアドレスの導入時と同様、従業員の働き方に合わせて徐々に整備していくと良いでしょう。

オフィス以外の環境整備

ハイブリッドワークでは、オフィス以外で働く従業員がいる以上、社外における環境整備も必須です。社内の環境を整えるとともに、以下のような準備も進めていきましょう。

- 勤務場所のポートフォリオを構築

- 多様な働き方に対応するツールを用意

勤務場所のポートフォリオを構築

オフィス以外の環境を整えるには、多様な勤務場所の選択肢を考えることが重要です。従来であればほとんどの企業において、「事業所」こそが唯一の勤務場所として定着していました。しかし、いまでは自宅やコワーキングスペース、サテライトオフィスといったさまざまな働き場所を選べるようになっています。

そこで、勤務場所のポートフォリオを構築し、従業員一人ひとりに対して働き場所の最適解を提示するという方法が有効です。以下に参考となる例を挙げます。

| オープンな環境 | クローズドな環境 | |

| パーソナルな環境 |

|

|

| コラボできる環境 |

|

|

ひとまず、ハイブリッドワークに利用できそうな働き場所があれば、表のなかに配置してみましょう。その後、充足できていない部分を埋められるような選択肢を追加します。ポートフォリオとして可視化することで、従業員のニーズにより明確に応えられます。

多様な働き方に対応するツールを用意

オフィス以外で働く従業員が増えてくると、多様な働き方に対応できるツールが必要になります。なぜなら、ハイブリッドワーク環境下においては、「誰が、どこで、どのように働いているのか」を明確にし、適切なコミュニケーションをとる必要があるからです。

ハイブリッドワークに適したツールには、たとえば、テレビ会議・Web会議システムなどのコミュニケーションツール、プロジェクト管理ツール、グループウェア、勤怠管理ツールなどが挙げられます。また、テレワーク中の従業員がスムーズに業務できるよう、リモートデスクトップやVPNなどのシステム整備も必要です。

まずは従業員同士で必要なものを洗い出し、スケジュールを組んだうえで準備を整えましょう。

ハイブリッドワークを成功させる3つのコツ

ハイブリッドワークの導入をスムーズに進めていくには、以下のようなポイントを押さえましょう。

- 事前にある程度のルールを決めておく

- セキュリティに関するリテラシーを高める

- 急な対応に備えられるようにしておく

それぞれのポイントごとに詳しく解説します。

事前にある程度のルールを決めておく

ハイブリッドワークを導入する際は、事前にルールを決めておくことが大切です。あらかじめ条件を設定しておくと、従業員がスムーズにハイブリッドワークに取りかかれます。定めるべきルールは多岐にわたり、主に対象者や勤務場所、労働時間、評価方法などの要素があげられます。

ただし、あまりにも細かい条件を設定してしまうと、かえって働きづらくなるものです。たとえば、「週に3日は必ず出社する」というルールでは、業務内容に応じて働き場所を変えられるハイブリッドワークのメリットを生かしきれません。

導入当初は必要最小限のルールに絞り、従業員の反応や意見を基に改善を繰り返すと良いでしょう。

セキュリティに関するリテラシーを高める

ハイブリッドワークを導入するときは、事前にセキュリティ教育を実施しましょう。これは、社外でのセキュリティリスクに備えるためです。

たとえば、コワーキングスペースで仕事をするなら情報漏洩リスク、カフェでの業務ならフリーWi-Fiを介したウイルス感染リスクが高まります。

こうしたリスクを減らすためにも、従業員へのセキュリティ対策の周知徹底が欠かせません。また、デバイスの貸与管理やセキュリティソフトの導入などの対策も必要です。

急な対応に備えられるようにしておく

急な対応に備えられるよう、緊急時の代替手段を用意しておくことも大切です。

たとえば、もし担当者が出社していないときに取引先から連絡があった場合、満足な対応ができず機会損失が発生してしまう可能性があります。このような状況が続けば、事業自体に影響を及ぼしかねません。

急な対応に備えるなら、十分な知識や経験を持つ従業員を交代で社内に配置する方法もあります。またこの際、属人化した業務の仕組みをマニュアル化するのも有効です。

ハイブリッドワーク導入前に、緊急時を想定してシミュレーションしておくと安心でしょう。

ハイブリッドワークの成功事例

NTTコミュニケーションズでは2020年からリモートワークの推奨を開始し、推奨開始から2ヵ月後に約80%の従業員によるリモートワークを実現しました。

一方でオフィスのあり方についても再定義を行い、密を回避し集中して作業に取り組むための「個人ブース」や、社内外のメンバーと共創を促進していくための「OPEN HUB Park」などを新設しました。

環境面とあわせて制度面での改革も実施。コアタイムなしの「スーパーフレックス制度」や、業務の合間に家事などが行える「分断勤務制度」を導入することで一人ひとりの生活にあわせた柔軟な働き方ができるようになりました。

オフィスとリモートワークという働く「場所」だけでなく、ライフスタイルに合わせて働く「時間」も選択できることもハイブリッドワークの1つの形ではないでしょうか。

ハイブリッドワークをスムーズに導入するために

従業員の多様な働き方を推進できるハイブリッドワークですが、導入するためにはさまざまなツールの採用が不可欠です。特に、オフィスワークの従業員・テレワークの従業員間でのやり取りが減ってしまいやすいため、必ず事前にコミュニケーションツールの導入を検討しましょう。

NTTコミュニケーションズでは、クラウド型のテレビ会議システム「Arcstar TV Conferencing」を提供しています。Web会議システムのMicrosoft Teamsと連携できるため、会議室に設置している接続端末を利用しながら、社長講話やオールハンズミーテイング、リモート会議など幅広く活用が可能です。

Arcstar TV Conferencing

関連記事

テレワークやハイブリッドワークが普及するなか、Microsoft Teams(以下Teams)をはじめとするWeb会議システムを使う機会が増えてきました。 これまでの遠隔会議では、会議室に専用端末を設置するテレビ会議システムを活用していたケースも多いでしょう。このような場合、Web会議システムを使用する比重が高くなるほど、テレビ会議専用端末が無駄になってしまいます。 そこで、Teamsとテレビ会議システムの連携を検討してみましょう。Teamsとテレビ会議システムを接続することで、オフィスでの集合会議に在宅から参加できるようになり、ハイブリッドな会議環境を構築できます。 こちらの記事では、Teamsとテレビ会議システムを接続する方法について詳しく解説します。【続きを読む】

JP

JP