Arcstar Universal One

導入事例

株式会社九電工

株式会社九電工

お客さまのエネルギー情報をクラウドに集約・管理するBEMSにモバイル回線を選択した理由とは

自社クラウドと顧客ビルの電力計測器を結ぶBEMSの通信基盤に

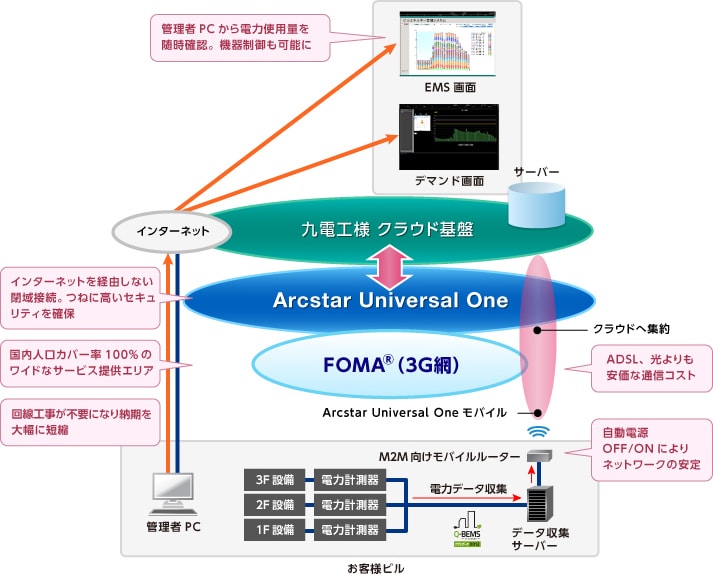

BEMS(Building and Energy Management System)とは、ビルなどの建物内で使用する電力使用量などを計測し、“見える化”することで、エネルギー消費量の削減を図るシステム。東日本大震災以降の節電対策として多くの企業が導入を検討するシステムの1つだ。株式会社九電工の提供する“Q-BEMS”は、自社クラウドとお客さまのビルを結ぶネットワークに“Arcstar Universal Oneモバイル”を採用。高い通信品質をクリアしつつ、低コストかつ短期間に導入できることがサービスの大きな強みになっている。

課題

- 自社クラウドとお客さまのビルを常時接続できる安定したネットワークが欲しい

- お客さまのデータを扱うネットワークとしてのセキュリティを確保したい

- 日本全国のお客さまを想定してサービス提供エリアの広さを重視したい

- 競争力を高めるために可能な限り通信のランニングコストは抑えたい

- 短期間で多くの工事が発生した際、お客さまをお待たせしないために、開通までの期間を短縮したい

対策

インターネットを利用しないセキュアな“Arcstar Universal Oneモバイル”を提案

合わせて通信の安定性、継続性を高めるためにM2M向けモバイルルーターを提案

効果

- ルーターの死活監視、自動電源OFF/ONによりネットワークの安定性を向上

- インターネットを経由しない閉域接続により、つねに高いセキュリティを確保

- 国内人口カバー率100%のFOMA®網により広いエリアのサービス提供が可能に

- ADSL、光などの有線ネットワークサービスよりも安価なランニングコストで利用可能

- 有線ネットワークのような回線工事が不要になり、サービス導入の期間を大幅に短縮

結果

BEMSに求められる高い通信品質を維持しながら、コストを抑え、納期を短縮して“Q-BEMSアグリゲータ”の競争力を向上。本サービスを起点にスマートコミュニティーへの発展にも対応していく

導入ソリューション

導入の背景

長年、総合設備業として培った経験・実績を活かしBEMS事業に参入。

九州を中心に電気・空調管・情報通信などの総合設備業を手がける、株式会社九電工様(以下、九電工)。同社では“Make Next”をスローガンに、総合設備業として長年培ってきた経験・実績を活用し、昨今のエネルギー情勢に適合した展開で事業領域を日本全国およびアジアへ拡大していく考えだ。

それに向けた新たな取り組みの1つとして、同社では2012年4月より中小規模施設向けのBEMSアグリゲータ事業に参入している。

「私たちは大型施設向けのエネルギー管理システムとして、10年以上前からBEMSを提供しています。ここで蓄積したノウハウを活かし、経済産業省の補助金※の対象となる中小規模の建物に向けて、身近な電力の“見える化”で省エネに取り組んでいただける“Q-BEMS”を開発しました。全国的な節電のトレンドを受け、今後、この市場は間違いなく成長するとみています」と語るのは、BEMSアグリゲータ プロジェクト室でサービスの拡販を担当する部長 権藤泰二氏だ。

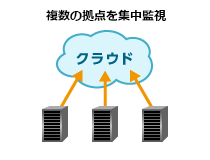

“Q-BEMS”は、お客さまのビルに設置した電力計測器のデータを九電工のクラウド内サーバーに一括して集約するクラウド型サービス。複数拠点を管轄するお客さまが、インターネット経由でクラウドにアクセスすれば全拠点の電気使用状況を遠隔地から把握、管理できることが大きな特長だ。

“Q-BEMS”の特長

この“Q-BEMS”の運用で必要不可欠となるのがネットワーク。お客さまのビルと自社クラウドを確実に結び、お客さまのエネルギー情報を常時伝送できるネットワークの選定が、サービスの品質を左右する重要なテーマの1つになっていた。

※経済産業省ではピーク時の電力需要量、CO2排出量のさらなる抑制を進めるために、BEMS(エネルギー管理システム)の普及・促進を図る“平成23年度エネルギー管理システム導入促進事業”を実施。2012年4月~2014年3月までの期間にBEMS を導入する中小規模のビル(50~500kw)の事業者に対し、導入費用の1/3~1/2の補助金を支給している。

選択の決め手

モバイルネットワークに対する不安をM2M向けモバイルルーターの提案で払拭。

技術者として“Q-BEMS”の開発に携わったBEMSアグリゲータ プロジェクト室 施工管理グループ 椎原淳二氏は、「当初“Q-BEMS”にモバイルネットワークを使う選択肢はなく、有線ネットワークを検討していました。それはモバイルが有線に比べて通信環境が不安定で、通信速度の低下、セッションの切断などが頻繁に発生するのではないかという心配があったからです」と当時を振り返る。

そんな時期にNTTコミュニケーションズから“Arcstar Universal Oneモバイル”の提案があったという。「モバイルネットワークとM2M向けモバイルルーターのセット提案による“不安の払拭”が選択の決め手でした。万一、通信が途切れることがあってもルーター側の再接続機能や自動電源OFF/ON機能により復旧するため、BEMSに求められる通信の安定性、継続性をカバーできるのです」(椎原氏)。

また“Arcstar Universal Oneモバイル”はインターネットを経由しないVPNサービスのため、お客さまの大切なデータを守る高いセキュリティがつねに維持できる点も大きかったという。サービス提供エリアについても「九州はもとより、全国へのサービス提供を想定しているため、NTTドコモのFOMA®網の提供エリアの広さも魅力的でした」と椎原氏はつけ加える。

さらにパケット量を抑えることで、ADSLや光などの有線サービスより通信コストが割安になることも後押しとなり、同社では“Q-BEMS”のネットワークに“Arcstar Universal Oneモバイル”を正式に採用した。

BEMS回線に最適な“Arcstar Universal Oneモバイル”

サービス構成イメージ

評価と展望

納期短縮で顧客対応力を向上。今後はトータルなエネルギー管理の提案へ。

モバイルネットワークをBEMSの足回りに選択したことにより、有線ネットワークでは得られない大きなメリットも生まれた。それは回線の開通工事などによる納期調整が不要になり、お客さまをお待たせしないスムーズな導入が可能になったことである。

「有線の回線を新規で契約すると、開通までに数週間~数ヵ月の期間が必要です。“Arcstar Universal Oneモバイル”であれば、現場にルーターを持ち込み簡単な設定をするだけで即日通信可能となるため、短期間で多くの工事が発生するBEMSの事業には最適といえます。1,000件以上の導入目標を考えると、回線を準備する期間は短いほどいいので大変助かっています」(椎原氏)。

“Arcstar Universal Oneモバイル”導入で生まれた効果

なお、現状の課題として椎原氏は「電波状況が悪く通信速度が安定しない拠点がある」点を上げた。いただいた意見を真摯に受け止め、NTTコミュニケーションズは超高速通信 Xi®の提案などで、この問題を改善していく予定だ。

今後の“Q-BEMS”の展望を、BEMSアグリゲータ プロジェクト室 課長 大野雅明氏はこう説明する。「多くのビルは電気だけではなく、燃料、ガスなど、たくさんのエネルギーで動いています。“Q-BEMS”を活用して、今後は総合設備業の強みを活かして建物のすべてを一括して管理、制御できるような提案をしていきたい。電気、空調、通信といった、九電工の事業がそのままBEMSのかたちになり、お客さまを拡大し、よりつながりを深めていくのが目標です」。

また、このEMS技術を活用し、太陽光発電や風力発電などの情報を一元管理できるシステムへと拡張。最終的には一般住宅向けのHEMS、工場向けのFEMS、地域向けのCEMSからはじまるスマートコミュニティーへの発展までを、株式会社九電工は視野に入れている。NTTコミュニケーションズはネットワークをはじめとしたさまざまなかたちで、同社の取り組みを全面的にサポートしていく。

会社概要

株式会社九電工

- 本社所在地

- 福岡県福岡市南区那の川一丁目23番35号

- 設立

- 1944(昭和19)年12月1日

- 従業員数

- 6,158名(平成24年5月31日現在)

- 事業内容

- 電気・空調管・情報通信などの総合設備業

VPNご利用シーン

Arcstar Universal OneモバイルはモバイルとVPNをダイレクトにつなぐのでセキュアな環境で高速・低遅延にモバイル通信がご利用いただけます。M2Mでのご利用以外でもさまざまなシーンでご活用いただけます。

JP

JP