1.自動車や医療機器が不正動作される!? IoTの普及で脅威が急増

IoTの浸透で、日常生活からビジネスシーンまでさまざまな機器がインターネットとつながるのが当たり前の時代となりつつあります。車や家電といった日用品をはじめ、工場などの産業用設備へとIoTの分野は広がっています。IT専門調査会社のIDCによる調査では、IoTデバイスの普及台数が2018年の228億台から、2025年には416億台に達すると予想されています。

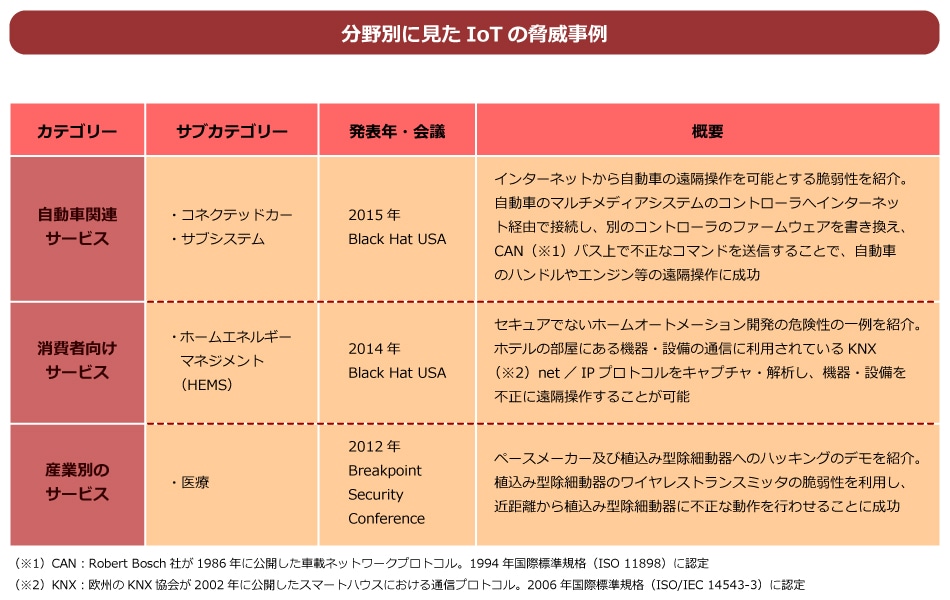

しかし、それに伴って、その運用を脅かす事例も急増しています。実際にどんな事態が起こりえるのか、総務省による「分野別に見たIoTの脅威事例」(※)を参考に取りましょう。

(※)

総務省「IoT セキュリティガイドライン」

例えば自動車関連では、コネクテッドカーに搭載されたマルチメディアシステムのコントローラーがハッキングされることにより、ハンドルやエンジンなどが不正に操作される事態が報告されています。ホームオートメーション分野では、ホテルの部屋にある機器・設備が遠隔操作され、医療現場でもペースメーカーや植込み型除細動器が不正動作を起こすといった事例も発覚しています。

IoTは業務効率化という面では、企業が直面している少子高齢化に伴う人手不足や業務の効率化といった課題を解決します。しかし、導入に際しては、十分なセキュリティの構築が欠かせないのも事実です。

2.ウェアラブルデバイスも危機にさらされている

IoTが攻撃を受けた際、単にIoT機器単体が被害を受けるだけではありません。ネットワークを介して、IoTシステム全体に影響がおよぶ恐れがあります。たとえば工場内の製造現場で使用されているデバイスから、IoTが得た生産情報をはじめとするデータやノウハウがすべて漏えいする可能性もあります。

IoT機器のライフサイクルが比較的長いことも、リスクの高さにつながります。特に自動車や工場の制御機器などは10年以上の使用も特別なことではなく、その間にセキュリティの見直しが見過ごされるケースも想定されます。IoT機器を目につきにくい場所に設置した場合には、問題が発生しても気がつかないことも十分にありえます。

近年、ビジネスの場面での利用が増加しているウェアラブルデバイスについても、リスクについては同様です。

製造業や建築業などで利用が広がりつつあるARグラスといったウェアラブルデバイスは、オフィスにいながら遠隔地で作業をする従業員のサポートを可能にするテクノロジーで、作業時間の短縮や経費削減につながります。これまで熟練者による現場指導が中心だった技術継承を遠隔で行うことにより、人材育成の効率化が実現できます。

しかし、そのウェアラブルデバイスが攻撃を受け、通信がハッキングされてしまったら、企業が培ってきた技能が流出してしまうことにもなりかねません。

3.IoTをリスクから守る方法とは

こうしたIoTのリスクに対して、具体的にはどのような対策を立てればよいのでしょう。総務省ではIoTの導入から運用までを、「方針」「分析」「設計」「構築・接続」「運用・保守」という5つの段階に分けたセキュリティ対策の指針(※)を提唱しています。

指針によれば、まずはIoT導入前に「方針」を検討します。経営者がリスクを認識して、しっかりとリーダーシップを取りながら対策を推進するためです。

基本方針が定まったら具体的なリスクの「分析」を行います。守るべきものをしっかりと認識するために機器やシステムが本来備えている機能と、IoTによって付加される通信、連携、集約といった機能を正確に把握します。そこからネットワークにつながることによって発生が予想されるリスクや、他の機器につながることで波及するリスクを想定します。

次にセキュリティシステムの「設計」に着手します。ここで大切なのは、サイバー攻撃を二重に遮断できる設計です。個々のIoT機器・システムで対策を取り、そこからつながる上位のIoT機器やシステムにゲートウェイなどを設置します。異常を検知した場合には、機能を制限することで影響の波及を段階的に抑止します。これにより早期な復旧が可能となります。

設計を終えた後の「構築・接続」では、機能や用途に応じて適切にネットワークを接続します。さらに異常の発生を検知・分析するために、それぞれの機器の状態や通信状況を把握し記録に残します。記録の不正な消去や改ざんへの対策も考慮し、認証機能も導入する必要があります。

最後が、安心・安全の状態を維持する「運用・保守」です。セキュリティ対策やネットワーク環境の変化に対応していくために、IoT機器は常に最新のアップデートを施すことが必要です。

5Gがスタートし、より高セキュア・低遅延のネットワーク構築が可能となった今、IoTは今後ますますビジネスに欠かせない存在となっていきます。運用する上でのリスクを認識し、セキュリティ対策を継続していくことが、企業の命運を握るといっても過言ではないでしょう。

JP

JP