動画・ウェビナーをコミュニケーションの武器に変える

本稿は2018年10月に開催されたNTT Communications Forum 2018での講演「動画・ウェビナーをコミュニケーションの武器に変える」を記事化したものです。

事業共創により未来をひらく

「コンセプトと社会実装」の実験場

新システムの開発を通じて、

社会・産業DXの実現を目指していきます

地域社会を支える皆さまと地域課題の解決や

地域経済のさらなる活性化に取り組みます

IT/DXに関する課題を解決する

サービス・ソリューションをご紹介

法人向けスマホ・携帯に関する、

おすすめの機種、料金やサービスをご紹介

旬な話題やお役立ち資料などDXの課題を解決するヒントをお届けする記事サイト

課題やニーズに合ったサービスをご紹介し、

中堅中小企業のビジネスをサポート!

モバイル・ICTサービスをオンラインで

相談・申し込みができるバーチャルショップ

| ブラジル: | English / 日本語 / Português do Brasil |

|---|---|

| アメリカ: | English |

|

EMEA: (ベルギー, フランス, ドイツ, オランダ, スペイン, アラブ首長国連邦, イギリス) |

English / 日本語 / Español / Deutsch / Français |

|---|---|

| ロシア: | English / 日本語 / русский |

| 日本(法人のお客さま): | English / 日本語 |

|---|---|

| 日本(個人のお客さま): | English / 日本語 |

| オーストラリア(NTT Com ICT Solutions): | English |

| 中国本土: | English / 日本語 / 簡體中文 |

| 香港/マカオ: | English / 日本語 / 繁体中文 / 簡體中文 |

| インド: | English / 日本語 |

| インドネシア: | English |

| 韓国: | English / 日本語 / 한국어 |

| マレーシア: | English |

| フィリピン(DTSI): | English |

| シンガポール: | English / 日本語 |

| 台湾: | English / 日本語 / 繁体中文 |

| タイ: | English / 日本語 |

| ベトナム: | English / 日本語 |

本稿は2018年10月に開催されたNTT Communications Forum 2018での講演「動画・ウェビナーをコミュニケーションの武器に変える」を記事化したものです。

「動画活用」というキーワードに関して、皆様はどのようなものを連想されますか?

もしかしたら、日常的に利用されているYouTubeや、あるいはSkypeやLINEなどの動画機能をイメージされるかもしれません。

一昔前は動画の活用というと「先進的なイメージ」がありましたが、現在においては個人のみならず企業においても動画の活用が一般化しており、様々な利用シーンにおいて動画の利用意向が高まっています。

私自身、動画配信、あるいはビジュアルコミュニケーションにおいて16年のキャリアがございますが、ここ数年の傾向としてクラウド基盤を活用したコミュニケーション手法の導入、特にウェビナーをはじめとしたバーチャルイベントの需要がますます拡大してきています。

本稿では、「動画・ウェビナーをコミュニケーションの武器に変える」というタイトルに沿って、今後の動画ソリューションの在り方に関して少しお話をしたいと思います。

さて、動画配信の利用状況に関して少し見てみましょう。

スマートフォンやSNSの普及によって、個人の視聴体験はここ数年でとても豊かになりました。かつてのインターネットでは文字情報が多く、読むことで情報を得る場面が多かったのですが、今はそれに動画が取って代わろうとしています。

コミュニケーションの手段として動画が大きく成長しており、今や動画共有、ライブ配信、ビデオチャットなど、シンプルで便利なサービスがよりどりみどりです。

総務省が行った意識調査によると、20代~40代のうち約8割(20代88.5%、30代83%、40代79.5%)を超える方が「YouTube等の動画共有サービスを使ったことがあり、さらに今後も使いたい」と回答しています。また、ドラマや映画に関しても、HuluやNetflix、Amazonプライムなどの利用者も増加しております。

音声のコミュニケーションにおいても、これまでの電話にとって代わり、SkypeやLINEを使った音声のコミュニケーションや、video会議が多く利用されているのではないかと思います。

一方で、豊かになった視聴体験に慣れ、それらのサービスを使いこなすスキルを持ったエンドユーザーは企業内でも、より訴求効果が高く理解のしやすい動画コミュニケーションの活用を求めてきます。トップメッセージ、自社の商品/サービスの理解を深めるための教育素材、コンプライアンス研修、社員同士の会議、こうした機会でもふだんどおり使いたいということですね。

そうなってきますと、社員からの強い要望を受けて、各事業部からも様々な動画活用の企画が起案されるケースも少なくないと思います。

はたして、このムーブメントに対して、企業ネットワークはしっかりと対応ができるのでしょうか?

答えは、残念ながら「No」と言わざるを得ません。

ネットワークの帯域圧迫は多くの企業が抱える課題です。

しかしながら、帯域増強はコスト、納期、リソースなどを考慮すると、簡単には解決ができません。事業部門や社員から寄せられるネットワーク改善要望に対する回答には当然ながら時間がかかり、求められるスピード感に応えることが難しいというのが現状です。

では、抜本的な帯域増強策を取らずに、現状のまま事業部門や個人(社員)の要望を無視し、我慢を強いるのでしょうか?

いいえ、これだけ便利な世の中で、プライベートではすでに当然のように身の回りにある豊かな視聴体験を企業の中だけ拒絶し続けることは無理な話ですよね。

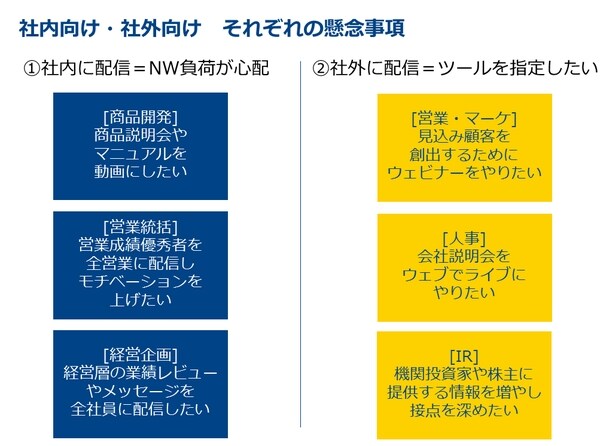

ここで具体的に、事業部門からどのような要望が上がるのか、主だった利用シーンをいくつかピックアップしてみましょう。

多くのグローバル企業の経営者たちは、社員に対する「機会の平等」、鮮度が命の情報に対する「リアルタイム性」を重要視しています。コストの観点からも、管理職のみをホテルのバンケットルームに集めてメッセージ発信するという手法は見直されつつあります。

社長賞の受賞、成績優秀者の表彰式こそ、発表されてから時間がたってしまうと熱気や興味もそがれてしまうため、やはりリアルタイムに参加することが士気向上には重要な要素ですよね。

特に地方向けの採用セミナー開催、フォローアップは長距離移動を余儀なくされる割に集客数が多く見込めないなどの効率性が課題です。一度に広いエリアをカバーできるだけでなく、多くのセミナー参加者からの質問内容をチャットで受け付け、参加者の視聴状況や質問内容などをシステムで一元管理できる機能は、企業の人事担当者にとっては非常に魅力的です。

では次に、上記利用シーンを含め、先ほどご紹介した各部門からの要望を、「社内向け」と「社外向け」に分類してみましょう。

①「社内向けのEvent」と②「社外向けのEvent」に分類されるわけですが、社内と社外とでは注意をするポイントが異なります。

①「社内向けのEvent」は、同時に多くの社員がライブ配信動画を視聴することになるので、ネットワークのひっ迫が大きな懸念事項になりますので、これをどう回避するかを考えなくてはなりません。例えば、1Mbpsの動画を10,000人が同時に視聴すると、ネットワーク負荷は10Gbpsとなり、既存のネットワークでは処理ができません。

②一方で、「社外」の場合は、視聴するPC、スマートフォンなどのデバイスが参加者によってまちまちになるので、どのデバイスからでも簡単に参加できる仕組みが必要になります。また、動画配信ページのみではなく、ユーザーの状況を一元的に確認できる管理ツールも一緒に利用できることで、さらに利便性が高まります。

NTTコミュニケーションズでは、Arcstar Enterprise Streamingというサービスを提供しており、こちらのサービスは、先ほどの①「社内向け動画配信」をカバーしております。

「社内向け動画配信」に関しては、ネットワークのひっ迫をどう解消するかがキーになりますので、この問題を解決するソリューションとしてArcstar Enterprise Streaming「企業内動画配信・試聴環境改善サービス」を提供しています。このソリューションは、クラウドを活用したソフトウェアサービスで、社員の使うPCに専用のソフトウェアさえインストールしておけば、それぞれのPC同士でメッシュ型の配信を行い、企業ネットワークの増強を実施しなくてもスムーズな動画視聴が可能になる環境を整えることができます。

詳しくはサービス紹介ページからご覧いただけますので、そちらをご参照ください。

社内向けのEventと社外向けのEventにおける、注意点の違いを、お分かり頂けましたでしょうか。

インターネットライブ配信は、クラウドサービスを活用することが前提となりますので、視聴する側のインターネット接続環境を考慮した上で、全体設計を行うことが成功するための重要な要素となります。

上記をご参考にして頂き、皆様が自社での様々なお取り組みに本稿を活かして頂けましたら幸いです。

このページのトップへ

JP

JP