■生成AIの基本からご覧になりたい方はこちら

【2025年最新】生成AIとは?仕組みやメリットをやさしく解説

「勉強」が若年層の生成AI利用率を高めている?

生成AIを使用している人の割合は、若い人ほど高いようです。

総務省が2025年7月に発表した「令和7年版 情報通信白書」によると、生成AIサービスの利用経験がある年齢層は20代が最も高く(44.7%)、30代(23.8%)、40代(29.6%)を大きく上回っています。50代は19.9%、60代は15.5%と、20%を割り込む結果となりました。

LINEリサーチが7月に発表した生成AIに関する調査でも、同様の傾向が見て取れます。同調査で「生成AIを使っている」と回答した年代の割合は、10代が59%と最も高く、以降20代(49%)、30代(37%)、40代(32%)、50代(21%)、60代(16%)と、年代を重ねるほどに使用割合が減少しています。

同調査では、各年代の生成AIの活用方法についてもアンケートを取っており、20代~60代の1位は「検索や調べもの」でしたが、10代のみ「勉強や学習のサポート」という回答が1位でした。「勉強」という若い年代特有のタスクの存在が、生成AIの利用率を高めているのかもしれません。

全都立学校に導入される「都立AI」とは?

このように生成AIが若年層で学習用途として使用されつつある中、東京都では2025年5月より、新たな取り組みがスタートしています。その取り組みとは、都内に存在する全256もの都立学校において、生成AIを活用した学習を開始するというものです。

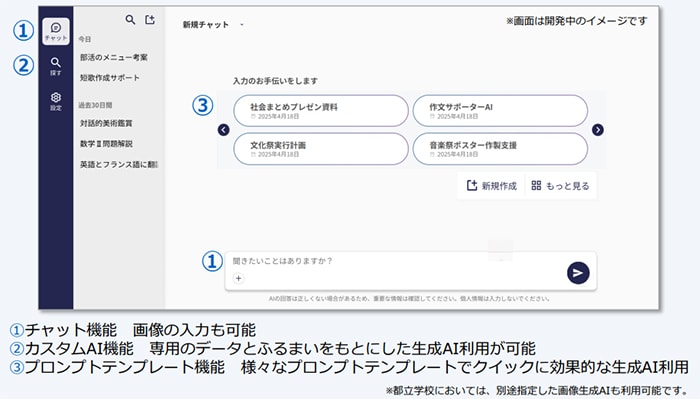

都立学校にて導入される生成AIは、コニカミノルタジャパン社が開発した「都立AI」です。同AIでは、生徒が入力した内容を学習せず、かつ不適切なやり取りを防ぐフィルタリング機能も搭載しているため、安心・安全な利用環境が保証されている点が特徴です。

都立AIのAIモデルは、OpenAI社が提供する軽量版モデル「GPT 4o-mini」以上に対応し、16万人が円滑に利用できる東京都専用の生成AI環境が用意されるといいます。

都立AIにはこのほかにも、教育現場のさまざまな場面で利用できるよう、学習活動や校務に合わせたテンプレートやカスタムAIの作成機能が備わっています。具体例としては、教師が生徒の所見を作成する際の文章案の生成、授業の資料を元にした問題集の作成、生徒が面接を行う際の志望理由や回答内容のサポートなどのメニューが用意されています(東京都教育委員会の資料「第2回 都立学校教職員向け生成AI研修会」より引用)。

東京都がこのような取り組みをスタートした背景には、都が掲げている「2050東京戦略」というビジョンがあります。同戦略では「教育DXで学びのアップデート」をすることを目標のひとつとしており、その中で「都立高校生のAI利用率を100%にする」という具体的な数値も設定されています。

都では2023年度より一部の都立学校を「生成AI研究校」に指定し、教育活動における生成AIの活用をパイロット的に推進していました。今回の全都立学校への導入は、生成AI研究校での研究の成果を踏まえたものとなります。

具体的な事例としては、歴史の授業において「第一次世界大戦が起きなかった場合の歴史はどのようなものか」といった“IF(もしも)”の歴史を、生徒が生成AIを用いて考えるという授業が行われました。生成AIによって生徒が仮想の歴史を構想することにより、歴史学においては“IF”が存在しないことを生徒が理解し、生徒たちの歴史的な思考力・批判的思考の向上を狙った授業となります(東京都教育委員会の資料「生成AI研究校実践事例」より引用)。

生徒が生成AIの回答に依存するような使い方はNG

今回の都立AIの導入に当たり、いくつかの教材も公開されています。たとえば「都立学校生成AI利活用ガイドラインVer.1.0」もそのひとつです。

このガイドラインは生成AI研究校での成果を元に作成されたもので、生成AIの好ましい使い方、避けるべき使い方を、教職員・生徒それぞれの立場で明示したものです。

たとえば好ましい使い方としては、「既存の校務や授業の目的を効果的に達成するために、試行錯誤を続ける(教職員)」「生成AI技術を正しく理解し、新しい視点や発想をもたらす手段として使用する(生徒)」といった指針が記載されています。

一方、避けるべき使い方としては、「生徒の主体的な思考や人間的な対話を疎かにして使用させる(教職員)」「生成AIの回答に依存し、主体的な思考や対話を疎かにしたり、正確性・事実関係の確認を行わずに使用する(生徒)」といったことが明記されています。

教職員向けにはさらに、授業内で生徒が生成AIを使用する際は、生成AIの活用が主目的にならないよう、生徒が自らの興味や関心に向き合い、学びたいことを見つけるため、生徒が自分なりの考えを深めるために用いるよう指導することを訴えています。

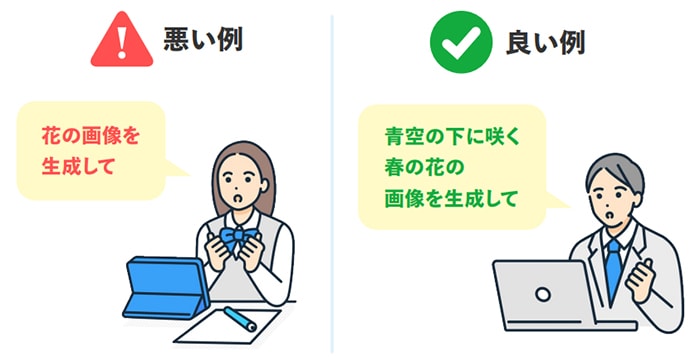

このほか「生成AIについて学ぼう!」という教材では、効果的なプロンプトの作り方や、著作権に配慮した生成AIの利用法など、より具体的な活用法が紹介されています。

今回の東京都の取り組みは、都立学校に通う生徒に向けられたものではありますが、ガイドラインをはじめとする各種教材は、ビジネスシーンでも十分参考になりうるものです。生成AIになじみの薄い初心者にとっても、活用の第一歩を踏み出すうえで有用な教材といえるでしょう。

10~20代が、教育の現場で生成AIの活用法を学ぶことが当たり前になれば、彼らがビジネスの現場で生成AIを使うことも当たり前になることが予想されます。生成AIの活用が進んでいないビジネスパーソンは、若手に差を付けられないよう、東京都の教材で生成AIの使い方を学んだ方が良いかもしれません。

JP

JP