■生成AIの基本からご覧になりたい方はこちら

【2025年最新】生成AIとは?仕組みやメリットをやさしく解説

面倒なファイルの内容確認は

「NotebookLM」で簡単にできる

ビジネスシーンには、さまざまなファイルが存在します。たとえば業界の新たなガイドラインがまとめられたPDFファイル、プレゼンテーションの内容が記載されたPPT(パワーポイント)ファイル、会議やインタビューの内容が収録された音声ファイル……など、多種多様なファイルが、社内・社外と問わず日々行き交います。

こうしたファイルの内容は、できれば入念に読み込み、次の業務につなげることがベストです。とはいっても、日々の業務中ですべてのファイルの内容を頭の中に入れる作業は、簡単なことではありません。ファイルを開く時間も無い時は、簡単に概要だけを掻い摘んで目を通しておきたい、というビジネスパーソンも多いことでしょう。

このようなビジネスシーンにうってつけのツールが、Googleからリリースされています。それが「NotebookLM」(ノートブック・エルエム)です。

Google Workspaceを契約すれば、GeminiもNotebookLMも使用可能!

※本記事の内容は、2025年10月9日時点のものです

アップしたファイルの要約や分析をAIが実行。

音声や動画にも対応可

NotebookLMは、Googleが2023年からリリースしているクラウドサービスで、ユーザーが所有するファイルをアップロードし、AIと対話することによって、ファイルの内容を確認したり、分析することが可能です。

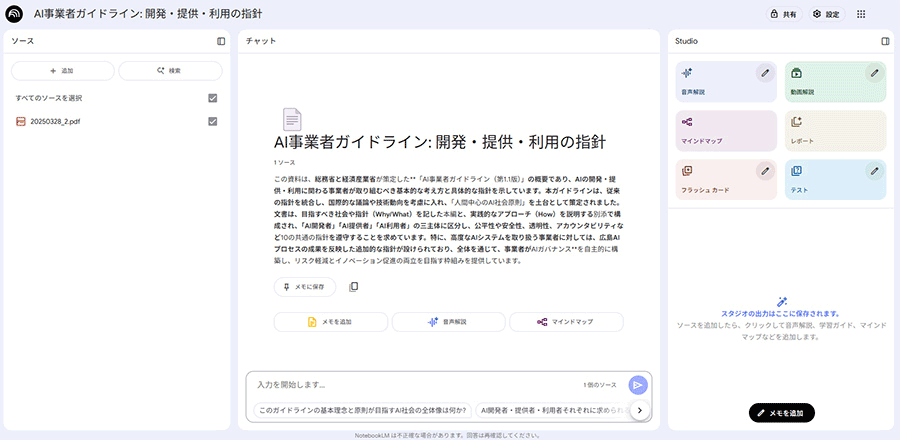

たとえば、PDFをNotebookLMにアップロードし、プロンプト(指示)を入力する欄に「このファイルの内容を簡単に要約してほしい」と指示を入れると、NotebookLMが当該PDFの内容を要約した文章を出力します。

プロンプトはさまざまな内容が入力可能です。たとえば業界の動向に関するレポートのPDFを読み込んだ際は、「〇〇の話題を抜き出してほしい」「自社の強みと弱みを教えて」「他社と差別化するにはどうすれば良いか」といった指示を入力することで、プロンプトに応じた回答や分析を出力します。複数ファイルのアップロードにも対応しているため、旧バージョンと新バージョンをアップし、「新旧の違いをまとめてほしい」と指示することも可能です。

出力結果には、元資料のどの部分に書かれていた内容なのか、そのソース元となる箇所が表示されます。基本的には添付ファイル以外の内容から参照することはないため、AIによる誤回答(ハルシネーション)も発生しにくい仕様となっています。

NotebookLMで使用できるファイルの形式は、PDFのほかにTXT、MP3、Googleドキュメント、Googleスライドなどに対応しています。現時点では、PPTやドキュメント(DOC)といったファイルには対応していないため、これらのファイルは一度Googleドライブにアップロードし、Googleドキュメント/スライドに変換する必要があります。このほかウェブサイトやYouTube動画をソースに設定することも可能です。

経済産業省のPDFファイル「AI事業者ガイドライン(第1.1版)概要」を読み込ませた

ファイルの内容を音声や動画、

ブログ記事に変換できる

NotebookLMがリリースされたのは2023年のことで、2024年には日本語など多言語に対応し、以降も度々機能が更新されています。

2025年5月には、Android・iOS用のアプリもリリースされ、Webブラウザ上だけでなく、スマホアプリ上でも使用できるようになりました。

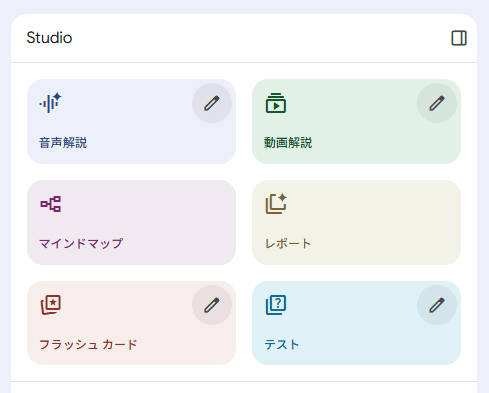

2025年7月の更新では、NotebookLMの初期画面の右側に表示される「Studio」のパネルの内容が更新され、「音声解説」「動画解説」「レポート」などの項目が追加されました。

たとえばPDFファイルをアップした後、「音声解説」のパネルをクリックすると、NotebookLMがPDFの内容を解説する音声を自動で出力します。この機能を利用すれば、PDFファイルの内容を、文字ではなく耳で理解することも可能です。

このほか「動画解説」では、PDFの内容をプレゼンテーション風の動画に自動で作成。「レポート」では、ブログや学習ガイド風の文章に再構築します。

アップロードしたファイルの内容を音声で解説したり、スライドショー形式の動画で解説することが可能

NotebookLMのさらなる特徴のひとつに、「安心して使える」という点も存在します。

多くの生成AIでは、プロンプトに入力した内容を、学習データ(トレーニングデータ)として利用するものも存在します。もちろん学習の設定をOFFにすることは可能ですが、その設定をしないまま、誤って個人情報や機密情報をプロンプトに入力してしまうと、入力内容が生成AIに記憶され、別のユーザーが使用した時に、その個人情報・機密情報が出力として表示されてしまう恐れがあります。

しかしNotebookLMでは、紹介ページにて「NotebookLMは、個人データ(アップロードしたソース、クエリ、モデルからの回答)をトレーニングに使用することはありません」と明記されています。そのためプロンプトとして入力した文言はもちろん、Studio機能で作成した音声や動画、文書は、ユーザー自身が公開しない限り、基本的には第三者に参照されることはありません。

基本サービスは無料。

まずは一度アップロードを!

NotebookLMはGoogleアカウントを持っているユーザーであれば、基本的には誰でも無料で使用できます。無料プランでは、アップロードに可能な資料のサイズや動画・音声の生成数に上限がありますが、業務利用であればGoogle Workspaceプランを契約することで、制限なくセキュアな環境で使用できます。

まだNotebookLMを使用したことがない人も多いかもしれませんが、読解が面倒な資料や、聞き直しに時間がかかる音声ファイル、視聴が大変な動画の内容を、素早く理解する助けとなるツールです。日々大量のファイルに囲まれているビジネスパーソンは、まずは無料プランで利用を開始し、NotebookLMにファイルを読み込ませてみることをお勧めします。きっと、これまで資料の確認や整理にかかっていた時間が、大幅に削減できるはずです。

JP

JP