サプライチェーンの概念で特徴的な点として、自社だけでなく、他社(協力会社など)をまたいでモノの流れを捉えることが挙げられます。

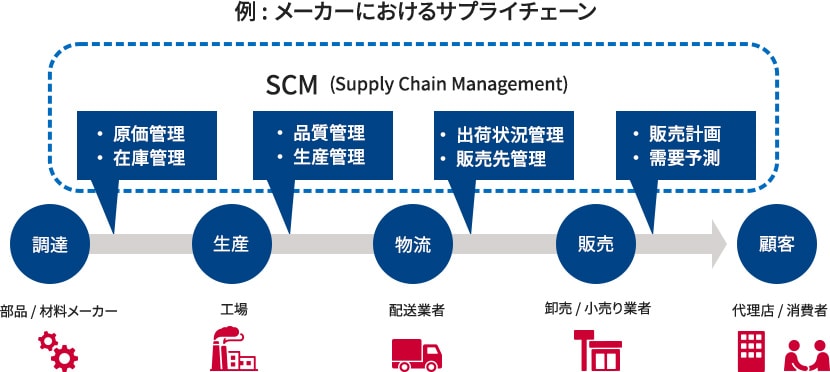

たとえば自社がメーカーである場合、部品メーカーや材料メーカーなどから製品の製造に利用する部品および原材料を仕入れて製造します。また販売においては、配送業者や卸業者、そして小売業者が関係するでしょう。このように、サプライチェーンでは自社の業務だけでなく、モノが製造されて販売されるまでのフロー全体を捉えます。

このサプライチェーンを管理し、製品の開発や製造、販売を最適化する手法をサプライチェーンマネジメントと呼び、SCM(Supply Chain Management)と呼ばれるシステムを導入している企業も少なくありません。SCMを利用する目的として、部品/材料メーカーや卸売業者、販売店などを含めて在庫情報を共有し、在庫の適正化を図ることなどが挙げられます。

サプライチェーンは複数の企業で構成されているため、どこか一社でトラブルが発生すると、サプライチェーン全体に影響が及ぶ可能性があります。たとえば、原材料を供給している企業が災害で事業を停止した場合、その影響で製品の製造が遅れたり、停止したりする事態も起こりえます。

こうしたリスクに備えるためには、自社だけでなく、サプライチェーンを構成する企業全体で、事業継続計画(BCP)を策定し、連携を強化することが重要です。これにより、トラブルが発生した際でも、迅速な対応や代替策の実施が可能となり、事業の早期復旧につながります。

■BCPの基本からご覧になりたい方はこちら

BCP(事業継続計画)とは?約76.4%の大企業が策定する重要性

JP

JP