BPRとは?注目される背景や対象業務

「BPR(Business Process Re-engineering、ビジネス・プロセス・リエンジニアリング)」とは、業務をプロセス(過程)から見直すことで、効率化を図る活動を指します。1993年に元米国MIT教授のマイケル・ハマー氏とビジネスコンサルタントのジェイムズ・チャンピー氏の共著『リエンジニアリング革命: 企業を根本から変える業務革新』(日本経済新聞出版、原題:Reengineering the Corporation: A Manifesto for Business Revolution)で提唱されたことで広く知られるようになりました。

BPRの「R」は「Re-engineering(リエンジニアリング)」の頭文字ですが、この単語にはもともと「抜本的な見直し」や「再構築」という意味があります。つまりBPRは、業務プロセスを抜本的に見直し、人手不足の解消やコスト削減といった成果につなげることを目的とする手法です。

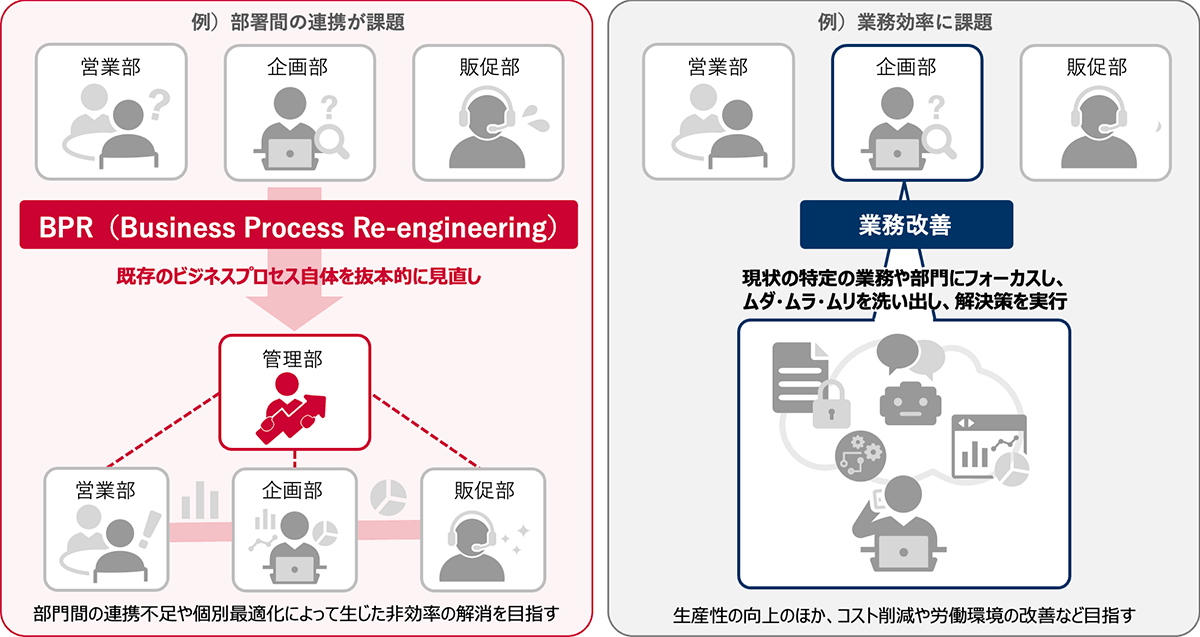

一方で、業務効率化の手段には「業務改善」や「DX」もあります。

「業務改善」は、既存の業務プロセスに潜む無駄を発見・排除することで効率化を図る取り組みです。全社的な改革を目指すBPRとは異なり、現行のプロセスを大きく変えずに、特定の業務や部門にフォーカスして改善を進める点が特徴です。

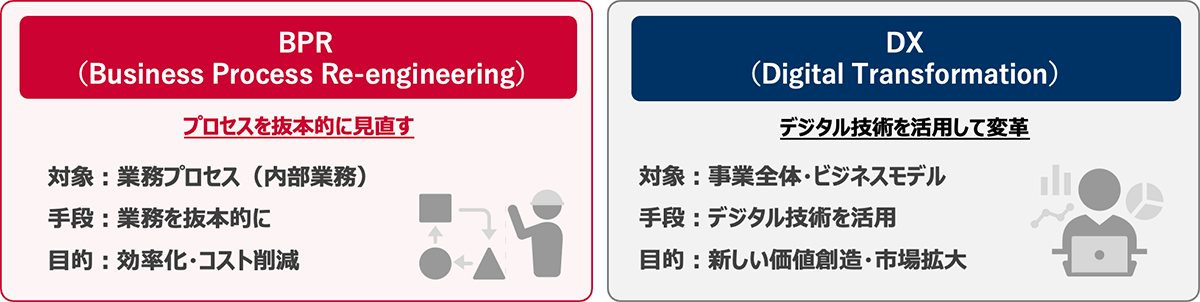

また、業務プロセスの抜本的な見直しに焦点を当てるBPRと対比されることが多いのがDXです。「DX(Digital Transformation)」とは、デジタル技術を活用して事業や業務、ビジネスモデルそのものを変革し、新たな価値を創造する取り組みです。デジタル技術を全面的に活用して組織やビジネスモデルを変革することを目指します。

このように、BPRは、仕事のプロセス(やり方)を大きく見直してムダをなくして効率を高める方法で、一方DXは、デジタル技術を使って会社の仕組みやビジネスの形そのものを変えていく取り組みです。

BPRとDXはどちらかを選ぶものではなく、相互に補完し合う関係にあります。たとえば、まずBPRで業務の流れを整理しておけば、新しいデジタル技術を導入するときにスムーズに進められます。逆に、DXを進める中で新しい仕組みを取り入れると、さらにBPRの考え方で仕事の流れを見直す必要が出てきます。

つまり、BPRは「仕事の基盤を整える役割」、DXは「新しい価値を生み出す役割」を持っていて、両方をうまく組み合わせることで、会社は効率化と成長の両方を実現できるのです。

■デジタルトランスフォーメーション(DX)の詳細はこちら

注目のIT用語(デジタルトランスフォーメーションとは)

また、「BPO」という似た言葉もありますが、こちらは「Business Process Outsourcing」の略で、自社の業務プロセスの一部を外部に委託(アウトソーシング)することで業務の効率化を図ることを指します。BPRの一環としてBPOを活用することもありますが、BPOは業務効率化のための一手段であるという点でBPRとは異なります。

■BPOの詳細はこちら

注目のIT用語(BPOとは)

BPRが注目される背景

BPRが注目される背景には、日本の中堅中小企業に特有の事情があります。限られた人材で業務を進めるため、業務の個別最適化や属人化が進んだこと、企業が成長する過程で各部門の専業化が進展し、部門間の連携が希薄になったことなどです。また、各部門で独自にDXや業務改善を進めた結果、類似した業務プロセスが部門によって異なっていたり、同一の業務を複数の部署で重複して実施していたりといった理由から利益が圧迫されるような事態が散見されるようになったこともあります。

加えて、少子高齢化による労働人口の減少という課題もあります。今後、あらゆる産業が人手不足に直面するであろうことは容易に想像できます。各企業は遅かれ早かれ、抜本的な変革により省人化を実現することを求められることとなるでしょう。

こうした背景から、部署をまたいだ業務の全体最適化を実現できるBPRが注目されることとなったのです。

BPRの対象となる業務

BPRの対象となる業務は幅広く、すべての企業活動が含まれます。各業務プロセスはもちろん、経理・人事などのバックオフィス業務も対象となります。さらに組織の内部構造や各部門の職域、部門間の連携や情報共有の方法、労務管理なども対象となります。

これらの仕組みをすべて根本から見直すことにより、初めて利益の最大化や、人手不足の解消が実現できるのです。

BPRによるメリットと想定される課題

BPRには大きなメリットがありますが、その反面デメリットもあります。BPRを検討する際には、メリット・デメリットをしっかりと押さえておく必要があります。

BPRの主なメリット

BPRを導入することで得られる代表的なメリットは、次の3点です。

- 業務を効率化できる

BPRにより、部署をまたいだ全社的な業務の最適化を可能にします。重複業務の整理や無駄の排除によって、大幅な業務効率化が期待できます。

また、プロセスを見直す過程で全社の業務が可視化され、事業目的を明確にできる点も大きな効果です。これにより、業務効率を下げているボトルネックを把握できるだけでなく、アウトソーシング可能なノンコア業務※を切り出す判断にもつながります。

さらに、効率的な組織体制を構築することで、経営判断のスピードアップも実現できます。

※企業において中心となる本業(中核事業)以外の事業のこと。非中核事業。 - 利益を最大化できる

BPRによる2つ目のメリットは、生産性の向上です。労働時間の削減や人件費の抑制により、限られた人的リソースをコア業務に集中させることが可能です。削減できたコストを再投資することで、さらなる利益拡大や競争力強化にもつながります。結果として、企業全体の収益性を高める効果が期待できます。 - 従業員満足度を向上できる

BPRには、従業員満足度(Employee Satisfaction、ES)の向上にも貢献します。業務負担が軽減されるとともに、「自分の業務が組織に貢献している」という実感を得やすくなります。さらに、コア業務に携わる機会の増加によって、働きがいの向上や生産性の改善も期待できます。

従業員満足度の向上は、離職率の低下や定着率の向上と直結していることが知られています。今後の人材不足の解消という側面からも、BPRは効果的です。

BPRによる想定される課題

一方で、BPRにはいくつかの課題も想定されます。ここでは代表的な3点を紹介しますが、いずれも事前の準備や工夫によって影響を最小限に抑えることが可能です。

- 人的・金銭的コストがかかる

BPRは社内の業務プロセス全体を対象にするため、人的・金銭的なコストがかかります。新たなシステムや設備投資が必要になる場合もあり、実現までに一定の時間を要します。ただし、長期的には効率化や収益向上といった大きなリターンが見込まれるため、あらかじめ十分な予算や人員を確保し、計画的に進めることで負担を軽減できます。 - 従業員への負担

BPRには従業員の協力が不可欠です。通常業務と並行して改善策の検討やヒアリングに参加してもらう必要があり、一時的に負担が増えることがあります。また、従来のやり方に慣れている従業員にとって、大きな業務変更は抵抗感を招く場合があります。この点については、BPRの目的や効果を十分に説明し、従業員の理解を得ながら進めることが成功の鍵となります。 - 失敗のリスク

BPRは、全社的な取り組みとなるため、途中で中断すると業務が中途半端な状態になり、かえって非効率を招くリスクがあります。さらに、経営層と現場の温度差が大きい場合には、摩擦が生じて計画が頓挫する危険性もあります。これを防ぐには、事前に綿密な計画を立て、既存業務の詳細な分析を行うなど、十分な準備を経てから実行することが重要です。

BPR実現のために検討すべき事項

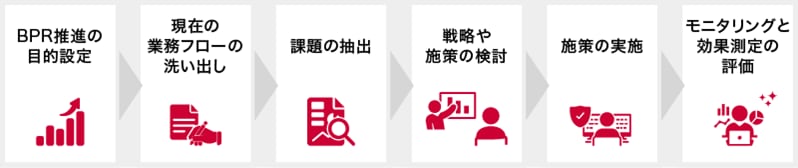

BPRは、図のようにいくつかのステップに分けて進めます。ここでは6ステップに分けて進める具体的な方法について解説します。

まずはBPRを推進する目的を設定します。利益率〇%向上、残業時間〇%削減など、具体的な数値目標を定め、全社員に十分周知しておきましょう。

続いて、現在の業務フローの洗い出しを行います。全社的に各業務フローを収集・分析し、BPRの対象となる業務フローの洗い出しと優先順位付けを行います。

対象となる業務フローを設定したら、課題の抽出に移ります。業務フローの中でボトルネックとなっている点はどこか、業務を進めるうえでの問題は何かなど、現場の社員に聞き取りを行いながら課題を抽出します。

次に、課題に対する戦略や施策を検討します。戦略面では類似した業務の標準化や業務プロセスの簡素化など、施策面ではITソリューションやアウトソーシングの導入などを検討します。

そして施策の実施へと移ります。決定した戦略・施策に従い、具体的に変革を進めます。現場の意見も参考にしながら、常に進捗状況を確認しつつ進めましょう。

最後にモニタリングと効果測定の評価を実施します。新たな業務プロセスに問題点はないか、設定した目的に適う効果が出ているかを確認します。定期的にPDCAサイクルを回すことで、さらに最適な業務プロセスへと近づけることができます。

特に中堅中小企業においては「全体を一気に変える」のではなく、請求処理や勤怠管理など、「業務改善の効果が大きく成果が測りやすい業務から始める」という意識を持って臨むことが成功のポイントです。

すでに自治体などではBPRへの取り組みが浸透しており、総務省による令和5年の「地方行政サービス改革の取組状況等に関する調査等」の中の「地方公共団体における行政改革の取組事例」によれば、BPRによる窓口業務改革の効果を把握している指定都市が実績ベースで4件、指定都市を除く市区町村で48件報告されています。また、同じく庶務業務の集約化による効果を把握している都道府県が23件、指定都市が8件、指定都市を除く市区町村が18件報告されています。

「千葉県千葉市」の事例

千葉県千葉市では、BPRにより業務の効率化、市民の利便性の向上が進み、1件当たりの手続き時間が当初の試算通りほぼ14分短縮されました。

「兵庫県神戸市」の事例

兵庫県神戸市では、各窓口に並び直す時間の削減により、市民の市役所滞在時間を約半分に削減しました。

「青森県」の事例

青森県では、庶務業務の集約化についても職員数や人件費の削減といった効果が出ています。職員数を92名削減し、1年あたり約4億円の人件費削減を達成しました。

「岡山県岡山市」の事例

岡山県岡山市も職員の業務時間を年間8.8万時間削減し、同時に職員の満足度が93%に向上しました。

参考:地方行政サービス改革の取組状況等に関する調査等(令和5年5月17日公表)(総務省)

ここで、BPRの推進に役立つ手法をいくつか紹介します。

ERP

「ERP(Enterprise Resources Planning、企業資源計画)」は、ヒト・モノ・カネ・情報などの企業資源の利用計画を立案すること、または立案するために企業資源を一元管理する業務システムを指します。ERPは円滑にBPRを進めるうえで有効であるだけでなく、BPR完遂後にはERPの効果を最大化できるという副次効果もあります。

BPO

「BPO(Business Process Outsourcing、ビジネス・プロセス・アウトソーシング)」は、業務プロセス全体をアウトソーシングすることを指します。BPRを進める中で、業務の効率化、利益最大化、従業員満足度向上を達成する手段としてBPOは有効な戦略・施策となり得ます。

SCM

「SCM(Supply Chain Management、サプライチェーンマネジメント)」は、サプライチェーン(供給連鎖)全体を一元的に管理することを指します。一元管理により在庫の削減や納期の短縮などが可能となるため、SCMもBPRを進める中で有効な戦略・施策となり得ます。

シェアードサービス

「シェアードサービス(Shared Service)」とは、経理や人事といったノンコア事業の機能を担う部門を複数組織間で集約・統合することを指します。例えば、グループ内の複数企業の経理部門を統合することで、経理業務の効率化を実現することができます。シェアードサービスの導入もBPRを進める中で有効な戦略・施策となり得ます。

まとめ

今回は、業務プロセスを根本から見直すことで業務の効率化を図る「BPR」について解説しました。

BPRには「業務を効率化できる」「利益を最大化できる」「従業員満足度を向上できる」など多くのメリットがある一方で、「人的・金銭的コストがかかる」「従業員に負担がかかる」「失敗するリスクがある」デメリットも存在します。しかし、これらのデメリットは事前にしっかりと計画を立てること、従業員間で丁寧なコミュニケーションを取ることなどにより回避することが可能です。

デメリットを最小限に抑えつつBPRによるメリットを享受するため、BPRを推進する際には戦略的な視点を持って臨みましょう。

BPRは決して大企業のための改革ではなく、むしろ中堅中小企業こそ取り組むべき手段です。人材不足が深刻化する今こそ、まずは部分的な業務から見直しを始め、経営資源を最大限に活かす取り組みを開始するべきです。

ただし、その一方で、社内のプロジェクトメンバーのみで現状の自組織の業務プロセスの中からフローの問題点を見出し、それぞれの対策を考えることは、先入観や時間的・金銭的なコストなどの問題から難易度が高くなりがちであることも事実です。

BPRをスムーズに進めるためには、適切なパートナーを見つけ、伴走支援を受けることが近道となります。

ドコモビジネスでは、PC上の定型業務を自動化するソフトウェア型ロボット「WinActor」をはじめ、BPRを進める中で有効な戦略・施策となり得るソリューションを数多く取り扱っています。また、BPR実現に向けた伴走支援も提供可能です。ドコモビジネスとともにBPRを実現し、ぜひ抜本的な業務改革を目指しましょう。

■DX(デジタルトランスフォーメーション)の基本からご覧になりたい方はこちら

「DXって結局なに?」今さら聞けない本質を2026年視点で再定義!

JP

JP