■情報セキュリティを基礎から実践まで学たい方はこちら

【2025年版】情報セキュリティ10大脅威と企業が取るべき対策を分かりやすく解説

2024年末から2025年始にかけてDDoS攻撃が頻発

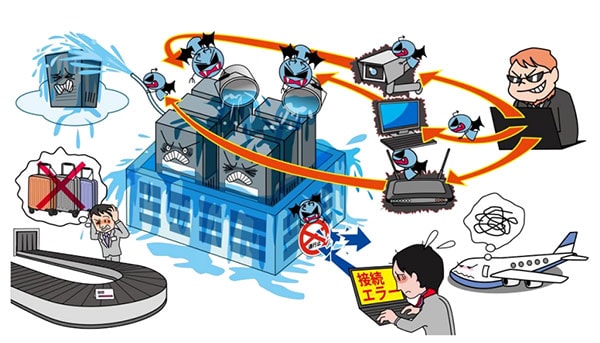

サイバーセキュリティに詳しい方なら「DDoS攻撃」という言葉を聞いたことがあるでしょう。これは複数のコンピューターから大量のアクセスを発生させ、さまざまなサービスを妨害するサイバー攻撃(Distributed Denial of Service Attack)のことです。

DDoS攻撃は昔から存在するサイバー攻撃のひとつですが、現在でもたびたび発生しています。特に2024年末~2025年始のタイミングで、DDoS攻撃と見られる被害が相次ぎました。

2024年12月26日には、国内のある航空会社のシステムに障害が起き、一部の便に遅れや欠航が発生。加えて国内の複数の銀行においても、インターネットバンキングが利用できなくなる不具合が発生しました。

さらに年初の1月5日には、日本気象協会の天気予報サイト「tenki.jp」がDDoS攻撃を受け、サービスが利用しづらい状況にあったことを発表。同サイトは続く1月9日、1月15日にも、DDoS攻撃を受けたことを明らかにしています。

IoT機器がDDoS攻撃に加担している!?

こうしたDDoS攻撃を受け、国内の複数の機関がその原因や対策を発表しています。

たとえばIPA(独立行政法人 情報処理推進機構)では、同機関が毎年発表している「情報セキュリティ10大脅威 2025年版 組織編」の8位にDDoS攻撃を選出。同資料では、今回のDDoS攻撃を誰が実行したのか、何の狙いがあって攻撃が行われたかについて、決め手となる手がかりは得られていないといいます。

内閣サイバーセキュリティセンターが2025年2月4日に発表した「DDoS 攻撃への対策について(注意喚起)」という資料では、今回のDDoS攻撃には「IoTボットネット」が用いられたとしています。IoTボットネットとは、マルウェアに感染したIoT機器が攻撃者に遠隔操作された状態のことを指し、その遠隔操作によって大量のIoT機器が特定のサービス・サイトにアクセスすることで、特定のサービスを停止させます。

このほか、「UDPフラッド攻撃」(偽のIPアドレスやランダムなポート番号を設定したUDPデータグラムを大量に送りつける攻撃)や「HTTPフラッド攻撃」(標的に対し、大量のHTTPリクエストを送りつける攻撃)といった複数の攻撃も行われたといいます。

同センターでは今後も大規模な攻撃が発生する可能性は否定できないとし、事業者に対し、リスク低減に向けたセキュリティ対策を講じることを呼びかけています。

DDoS攻撃は未然に防げない?

しかし、対策は存在する

DDoS攻撃を防ぐためには、どのような対策が求められるのでしょうか? 先に挙げた内閣サイバーセキュリティセンターの資料では、“対策には多くの費用と時間が必要”“全てのDDoS攻撃を未然に防ぐことはできない”としながらも、いくつかの対策方法を挙げています。

1つ目が「海外等に割り当てられたIPアドレスからの通信の遮断」です。DDoS攻撃はボット(自動プログラム)から実施されることが多いため、ボットに感染している端末が多い国やドメインからの通信を拒否することで、DDoS攻撃の悪影響を緩和することが可能といいます。

2つ目が「DDoS攻撃の影響を排除、もしくは低減するための専用の対策装置やサービスの導入」です。具体的には、WAF(クラウド型のファイアウォール、Web Application Firewall)、IDS/IPS(不正侵入検知/防止システム)、UTM(複数のセキュリティ対策を統合した脅威管理システム。Unified Threat Management)などが挙げられています。

3つ目が「コンテンツ・デリバリー・ネットワーク(CDN)サービスの利用」です。CDNとは分散して配置されたサーバー(キャッシュサーバー)にWebコンテンツを保存し、閲覧者に最も近いサーバーからデータが配信されるネットワークのことです。たとえDDoS攻撃を受けたとしても、その攻撃の負荷はキャッシュサーバーが受けるため、オリジナルのコンテンツを格納する自社のサーバー(オリジンサーバー)が被害を受ける可能性を減らすことができます。

さらに、ルーターやIPカメラなどのIoTデバイスについて、マルウェアに感染し、IoTボットネットに組み込まれることで、知らぬ間にDDos攻撃に加担する恐れもあるため、ユーザーに対してデバイスの設定やアップデートを適切に行うことを呼びかけています。

同資料ではこのほかにも、DDoS攻撃を受けることをあらかじめ想定した対策として、コストをかけてでも守る必要がある重要なサービスと、ある程度のダウンタイムは許容できるサービスを選別し、重要なサービスについてはその他のシステムとネットワークを分離することも検討すること、異常なトラフィックが早期に発見できるよう、平時のトラフィックを監視し、そのデータを保存しておくことも指摘しています。

DDoS攻撃は、どのサイトが標的となるか、いつ被害を受けるかが分からないという恐ろしさがあります。だからこそ、被害を軽減するための事前の準備や対策が求められます。まだこれといった対策をしていない事業者は、今すぐ取り掛かるべきでしょう。

JP

JP