1.最近、テレワークが復調の兆しを見せている!?

2020年に流行した新型コロナウイルス感染症によって、日本企業の働き方は大きく変化しました。とくに変わったのが、テレワークです。多くの企業で、オフィス内や通勤電車などでの密を避けるため、毎日の出社を義務とせず、自宅から仕事ができる環境が整備されました。

コロナ禍が収束してからは、オフィス回帰の機運が高まりテレワークの実施は減少傾向になりました。そして現在、テレワークの実施状況はどのようになっているのでしょうか。

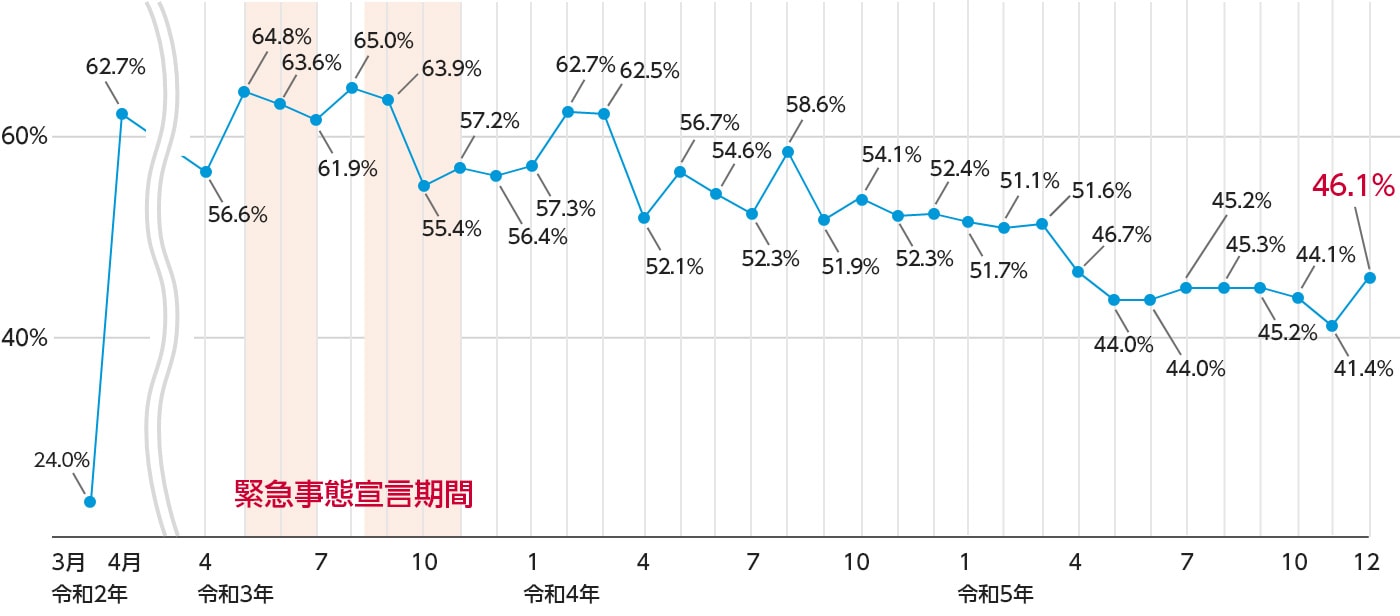

東京都が毎月発表している「テレワーク実施率調査」(※)によると、2023年の4月以降はほぼ横ばいだった実施率が、2023年12月に46.1%と再び上昇し、前月の41.4%を4.7ポイント上回る数値となりました。さらにテレワークの実施回数は、週3日以上の実施が46.4%と、前回(44.5%)に比べて1.9ポイント増加しています。コロナ禍には及びませんが、徐々に復調の兆しを見せています。テレワーク、リモートワークとオフィスワークをミックスした、エリアを問わず働けるハイブリッドワークを推進する企業が増えていることが一因となっているのかもしれません。

〇テレワーク実施率

2.テレワークで確かな成果を出している企業もある

とはいえ、コロナの収束を機にテレワークを取りやめた企業も少なくありません。その一方で、テレワークをさらに推し進めて確かな成果を出している企業もあります。

毎年、厚生労働省では「テレワーク推進企業等厚生労働大臣表彰(輝くテレワーク賞)」の表彰を行っています。

2023年の優秀賞は、粉粒体設備のプラントエンジニアリングを行う東洋ハイテック株式会社でした。同社では通勤時間や残業時間をなくし、社員のタイムパフォーマンスを上げ、空いた時間を自己研鑽や余暇 に充てれば、生産性が上がり、従業員に利益を還元できるという思いからテレワークの実施を決断します。制度の整備、労務管理の徹底、ライフ・ワーク・バランスや就労環境の充実、会社としてのリスクヘッジといった一連の取り組みにより、コロナ禍の収束後も出社率10%未満を維持。約7割の従業員が「満足」と回答し、2019年と2022年の比較では離職率が40%減少し、新卒採用の応募数は456%に増加しました。

その他にも、働く場所・働く時間の両軸から働き方の選択肢を拡大する「働き方選択制度」を導入した企業の例、テレワークと出社のハイブリッドワークで大きな成果を上げている企業の例なども紹介されていますので、ぜひ、ご一読をおすすめします。

3.コスト削減や災害対策、人材確保にもテレワークは有効である

今後のビジネスのことを考えた場合、テレワーク、ハイブリッドワークをストップするのではなく、継続する道を選択した方が良いかもしれません。なぜなら、テレワークは企業にさまざまなメリットをもたらす働き方だからです。

メリットの1つが、人材採用です。日本では今後、少子高齢化によって労働人口が減少していくことが予想されており、企業にとって人材確保は今後大きな課題となります。そのためには、従業員のライフスタイルに合わせて、多様な働き方を認めていくことが必要です。

テレワーク、ハイブリッドワークを導入すれば、育児や出産、介護などを理由に退職を考える社員がいても、在宅勤務や時短勤務で仕事を続けやすくなります。企業としても、優秀な人材を手放さなくてすむことになり、先に挙げた企業の事例のように従業員の満足度や企業イメージを高め、新しい優秀な人材の採用にもつながる可能性があります。

加えて、災害時のBCP(事業継続計画)対策としても有効です。自然災害によって公共交通機関が利用できなくなり、従業員が通勤できなくなったとしても、テレワークで在宅勤務を行える環境を整えておけば、出社せずに業務が継続できます。

コスト面においてもメリットがあります。企業がオフィスを借りる場合、ビルの賃料や光熱費、設備のメンテナンスなどさまざまなコストが発生します。しかしテレワークによって、オフィスに出社する社員の人数が少なくなれば、オフィスがコンパクト化でき、コストもカットできます。

テレワーク、ハイブリッドワークは従業員にとっても大きなメリットがあります。オフィスに出社せず自宅で働けることに加え、移動中や移動先、サテライトオフィスやコワーキングスペースでも仕事ができます。さらにいえば、リゾートなどで休暇を楽しみながら行う「ワーケーション」という働き方もできるようになります。

4.テレワークでも、オフィスと同じように働くためには?

テレワーク、ハイブリッドワークで注意すべき点は、従業員がオフィス以外の場所で働いていても、オフィス勤務時と同様、快適かつ安全に仕事ができる環境を、企業側が用意する必要がある点です。

たとえば、テレワーク、ハイブリッドワーク用に新しいツールを導入したにも関わらず、従業員から「使いづらい」「慣れ親しんだ従来の環境で働きたい」と苦情が寄せられる可能性もあります。比較的、パソコン(及びインターネット接続環境)は自宅や外出先などに持ち込むことは容易な反面、PBXやビジネスホンといった設備で構成されるオフィスの電話環境の持ち込みは容易ではありません。こうした場合には、設備の導入不要でクラウド上のPBX機能と内線機能が利用できるクラウド型PBXサービスの導入を検討してもいいかもしれません。

あるいは社用スマホの導入を検討する対策もあります。その際にはビジネスに必要な安全性と利便性を両立できるサービスを選定すべきです。ウイルス感染対策、フィルタリング対策、紛失・盗難の対策に加え、従業員同士の通話が無料になる特長もあるため、一考の価値はあるでしょう。

これに加えて、通信環境を管理するIT担当者の負担を軽くするツールも必要です。たとえ従業員が離れた場所で働いていたとしても快適に仕事ができ、さらに管理者の稼働を抑えつつ、セキュリティ対策を強化する仕組みづくりが求められます。このような課題には、快適なWeb会議サービスの実現をはじめ、働く場所に合わせたスピーディかつリーズナブルに、最適なネットワークやゼロトラストのセキュリティ対策をまとめて実現できるサービスがおすすめです。

コストパフォーマンスについても注意を払うべきです。いくら従業員やIT担当者の求める環境を用意しても、コストがかかってしまうようでは、テレワークやハイブリッドワークを継続していくのは困難になります。経理部門や経営者層など、社内のさまざまな視点から見て、納得できる方法を選ぶことが大切です。

5.たとえ見直すにしても、テレワークできる体制は残しておこう

業務によって向き、不向きもありますが、「テレワークやハイブリッドワークは従業員の顔が見えないし、コミュニケーションもとりにくいし、そろそろ止めておこうか」という声が増えているかもしれません。しかし、テレワークやハイブリッドワークを完全にストップするということは、ここまで述べてきたさまざまなメリットを失うことになります。

もしテレワークやハイブリッドワークの体制を見直すにしても、いざという時には、すぐに切り替えられるような社内体制を用意しておくことは重要といえるでしょう。

JP

JP