Business/Technology

Business/Technology

NTTドコモビジネス

プラットフォームサービス本部 5G&IoTサービス部

藤田 健吾

新規ビジネスの創出や社会実装を

目指す事業共創の場です

産業・地域DXプラットフォーマーとして

企業と地域が持続成長する社会を目指します

地域社会を支える皆さまと地域課題の解決や

地域経済のさらなる活性化に取り組みます

旬な話題やお役立ち資料などDXの課題を解決するヒントをお届けする記事サイト

課題やニーズに合ったサービスをご紹介し、

中堅中小企業のビジネスをサポート!

モバイル・ICTサービスをオンラインで

相談・申し込みができるバーチャルショップ

5月28日、NTTドコモビジネスはヤマハ株式会社(以下、ヤマハ)と共同で、新たな技術「GPAP over MoQ」の実証イベントを開催した。本技術は、ヤマハが開発したデータ記録再現システム「General Purpose Audio Protocol(以下、GPAP:ジーパップ)」のデータをNTTドコモビジネスが取り組む次世代データ転送技術「7.18Media over QUIC(以下、MoQ)」上にて低遅延で転送する、世界初の独自プロトコルだ。両社はこの新技術を活用してライブ会場の臨場感や反応までもリアルタイムで伝送し、双方向エンタメ体験の実現をめざす。

イベントでは、ライブを通じた実証の他、技術の背景や概要、ビジネスモデルの構想についても語られた。その全容を詳しくレポートする。

※NTTコミュニケーションズはNTTドコモビジネスに社名を変更しました

目次

実証実験当日、ヤマハ銀座スタジオにはIT系の他、テレビ、新聞など多数の報道陣が集まり、新技術に対する期待感が感じられた。

NTTドコモビジネス 友近センター長

イベントに先立ち、NTTドコモビジネス イノベーションセンター(以下、IC)の友近センター長があいさつ。「インフラを担う会社として独自技術GPAP over MoQをネットワークで支え、実証実験を生かしてより多くの人に臨場感のある体験を届け、将来的な社会実装につなげたい」との期待が語られた。

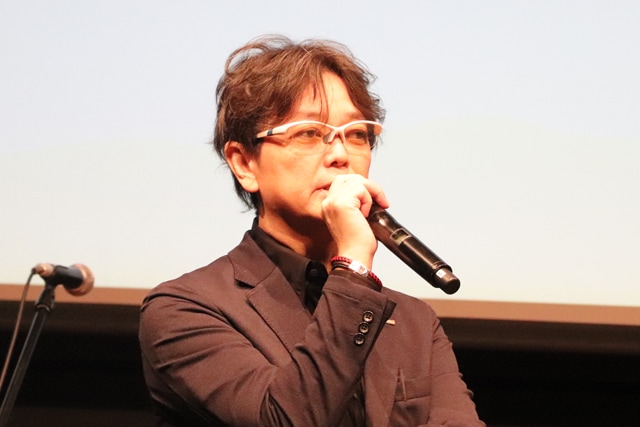

その後、技術開発に当たったヤマハの柘植秀幸氏とIC テクノロジー部門の小松健作担当部長が登壇。まず柘植氏からGPAP開発に至った経緯と概要について説明があった。

ヤマハ 柘植氏

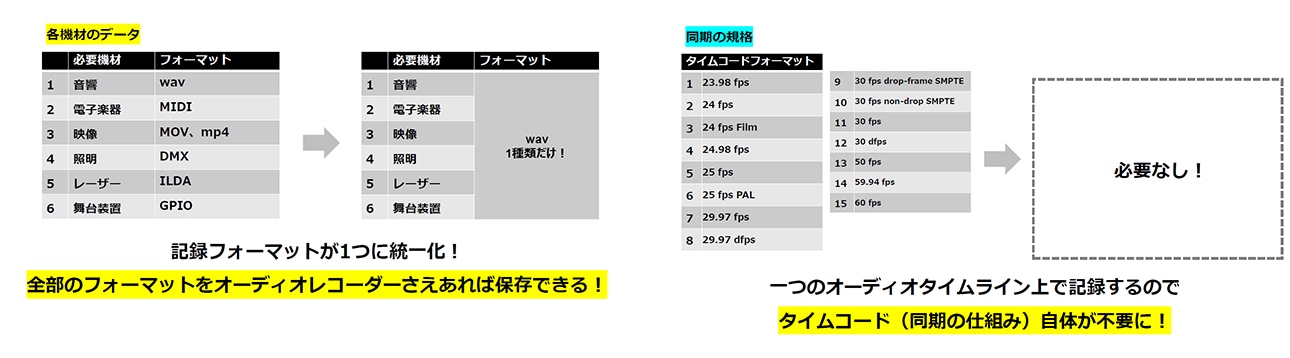

チケットが取れない、距離が遠い、あるいはすでに解散してしまった──さまざまな理由でライブ体験を諦めざるを得ない人々に、「リアルなライブ体験を、物理的な距離を越えて届けたい」。そんな思いから開発が始まり、まず打ち出されたのが、高臨場感ライブビューイング「Distance Viewing」だ。柘植氏が技術の中心を担ったこの技術により、等身大の映像や高品質な音響に加え、照明やレーザー演出までも再現し、会場の熱量まで感じられるようなライブ体験を実現。コロナ禍の2020年から7回にわたって開催した有償イベントでは、参加者の98%以上が「楽しめた」と回答するなど、その満足度の高さが注目されている。 しかし、ライブ演出は、音響・照明・映像・レーザー・舞台装置など多岐にわたる。しかも、それぞれが異なるデータ形式や制御プロトコル(wav、DMX、ILDA、GPIOなど)で構成され、統一されたタイムコードも存在しない。 「何台もの機材を並べて、時間軸を手作業で合わせていくには、職人のような技術と経験が必要でした」と柘植氏は語る。 この複雑さを根本から解消するため新たに開発されたのが「GPAP」。演出全体を1つの“音の時間軸(データ)”にまとめ、記録・再生・編集を可能にする技術だ。従来のように複数の信号を別々に制御する必要がなくなり、音響機材さえあれば再現できる環境を整えた。

「音に合わせて全ての演出が同期して立ち上がる世界をつくりたかった」と語る柘植氏。GPAPはその思想を形にしたものであり、「演出そのものを記録・保存する」という新たな概念を切り開いた。

NTTドコモビジネス 小松担当部長

次に登壇したICの小松健作担当部長は、GPAPが持つ可能性に早期から注目。より安全かつ遅延なく届けるための通信基盤としてGPAP over MoQの共同開発を持ち掛けた。

小松担当部長がまず強調したのは、この技術がもたらす“体感距離”の変化。MoQによる配信遅延は最短0.1秒。音の速度に換算すればその距離は30mほど。つまり、スタジアムの前方と後方で会話が成立するのと同じ距離感を、ネットワークを通じて実現できると言う。これにより、従来のライブビューイングでは一方通行だった体験が、観客の拍手や歓声といった熱量をリアルタイムで届けられる。この双方向性こそが、GPAP over MoQの真価だと小松担当部長は強調する。

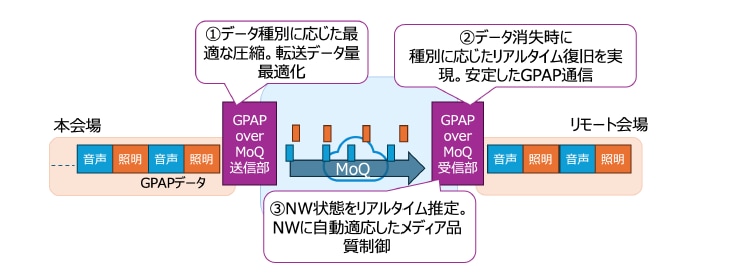

また、GPAP over MoQの技術的特長にも言及。音声や照明などの用途ごとに最適なデータ処理を行うことで、最大90%のデータ圧縮を実現。さらに、ネットワークの状況をリアルタイムに解析して自動で品質を最適化する仕組みや、パケットロス時の即時復旧処理も備えているとした。

技術的特長のイメージ図

通信インフラとしての汎用性にも強いこだわりを持っている。超低遅延を実現するためには、通常は専用回線などの閉じたネットワークが用いられるが、GPAP over MoQではあえて、5Gや公衆インターネットといった“どこにでもある通信環境”での安定運用をめざした。背景には、エンタメを超えた社会的な活用への意識がある。「災害時にアーティストが現地に行けなくても、自宅からライブを届けて勇気付けることができる。そんな未来も描いています」と小松担当部長。その言葉に、インフラを担う会社の人間として、社会に貢献していく誇りと意志が込められていた。

技術説明の後、いよいよ実証実験が始まった。

冒頭、既存の低遅延配信技術との比較が行われた。既存技術では地上波ニュースの現地中継のように、2〜3秒のタイムラグが発生。だがMoQによる伝送ではラグはかなり短く、双方のやりとりがスムーズだった。

その後、今回のメインであるGPAP over MoQが映像・音響・照明といった“ライブの全て”を、低遅延かつ高精度に伝送できるか、という実証実験へと移った。

まず、地下2階で行われるライブをメディアのいる6階のサテライト会場に届ける。ライブが始まると、映像、音声だけでなく、スクリーン上に映る照明とサテライト側の照明演出にもほとんどずれがない。コール&レスポンスもスムーズで、まるで2つの会場が一つにつながっているかのようだった。

スクリーンに映し出されるライブ映像に合わせてコール&レスポンス

サテライト会場は、アーティストから見れば、まるで後方の観客を見ているよう

実証実験終了後、メディアとの活発な質疑応答が行われた。

まず「『IOWN*』とどう掛け合わせていくのか」という質問が挙がり、友近センター長が回答。「両技術はお互いに強化し合える関係」としながらも、IOWNは海外への配信やドーム型、マルチスクリーンなど速さや大容量が求められる場面、GPAP over MoQ は、その汎用性を生かし、例えば被災地などで活用するという使い分けも提示した。

* NTTが提唱する次世代の通信基盤構想(https://www.rd.ntt/iown/)

また、メディアの多くが気になったのが「いかにこの技術を広げるか」。“すごい技術”で終わらせないために、両者がどのような戦略を掲げているのか質問が寄せられ、両社それぞれの視点からの考えが語られた。

NTTドコモビジネスは、本技術の幅広い可能性に着目し、「共創によるビジネスモデルづくり」に意欲を示す。共に価値をつくるパートナーと連携しながら、ビジネスモデルも共に構築していく姿勢を見せた。さらに “社会課題の解決”についても改めて強調。小松担当部長は、課題として「都市と地域の格差」「人材不足」を挙げ、「GPAP over MoQが普及すれば、地方にもリアルタイムかつ質の高いエンターテインメント体験を届けることができ、高度なスキルがなくとも、高品質なライブ体験を実現できる可能性が広がるはず」と語った。

一方、ヤマハはコンテンツとしての価値を上げるため、“リアルを超える”体験の創出やアーティストとファンの“コミュニケーション”にも力を入れていくと言及。柘植氏は「多くのアーティストと向き合ってきたヤマハだからこそ見えているのは、ライブ体験の質だけでなく、感情のやり取りそのものが持つ力。観客の反応をいかにアーティストに返せるか、そこに新たな価値を見いだしたい」と語った。

村井氏

イベントの最後には、インターネットの創成期から通信技術の発展に携わってきた慶應義塾大学特任教授・内閣官房参与・デジタル庁顧問の村井純氏が登壇。注目したのは、技術が可能にする「音の再現性」。近年、リモート手術や遠隔医療の分野でも、映像だけでなく“手術室の音”をどう再現するかが新たな課題となっていると言う。

「医師たちが求めているのは“その場にいるかのような感覚”。声の方向、スタッフの動き、息遣い──そういった音の情報が、医療の精度に直結するようになっています」と村井氏。

その上で、GPAP over MoQは、まさにそのニーズに応える可能性を秘めていると指摘。「音響まで含めた空間の再構築ができれば、遠隔医療や教育、災害支援といった分野への応用が期待できる」と語った。

“どこにいても、その場にいるように感じられる”── それはライブ会場に留まらない。今回の実証実験は、通信技術が生み出す価値の広がりと、その社会的インパクトをあらためて実感する機会となった。

■プレスリリース:

NTT Comとヤマハが共同開発 高臨場、低遅延・双方向のライブビューイングを実現する独自技術「GPAP over MoQ」の実証実験を実施

■記者発表会ダイジェスト動画:

NTTコミュニケーションズとヤマハが共同開発 高臨場、低遅延・双方向のライブビューイングを実現する独自技術「GPAP over MoQ」の実証実験

NTTドコモビジネスイノベーションセンター テクノロジー部門

小松 健作

新規映像通信ビジネスの創造に取り組み続け「SkyWay」や「Smart vLive」の立ち上げに関わってきました。通信の醍醐味は双方向。ライブ空間をリモートへと拡張する「GPAP over MoQ」は、世界に先駆け、新たな映像通信の価値を創造する技術です。こちらの技術を基に、新たな世界を実現していきます!ぜひ応援のほどお願いいたします。

Business/Technology

Business/Technology

NTTドコモビジネス

プラットフォームサービス本部 5G&IoTサービス部

藤田 健吾

Business/Technology

Business/Technology

NTTコミュニケーションズ

ソリューション&マーケティング本部 ソリューションコンサルティング部 地域協創推進部門

金 佑吉

JP

JP