ご提案事例も収録!

まずは資料をご請求ください!

事業共創により未来をひらく

「コンセプトと社会実装」の実験場

新システムの開発を通じて、

社会・産業DXの実現を目指していきます

地域社会を支える皆さまと地域課題の解決や

地域経済のさらなる活性化に取り組みます

IT/DXに関する課題を解決する

サービス・ソリューションをご紹介

法人向けスマホ・携帯に関する、

おすすめの機種、料金やサービスをご紹介

旬な話題やお役立ち資料などDXの課題を解決するヒントをお届けする記事サイト

課題やニーズに合ったサービスをご紹介し、

中堅中小企業のビジネスをサポート!

モバイル・ICTサービスをオンラインで

相談・申し込みができるバーチャルショップ

請求書はメールで送付しても問題ありませんが、いくつか注意すべき点があります。本記事では、請求書をメールで送る際の注意点やメリット・デメリットを紹介します。また、近年、請求書は電子化の流れが加速しています。請求書を電子化するメリットとその注意点についてもご紹介しますので参考にしてください。

目次

請求書をメールで送付することは、送る側と受け取る側の双方が同意していれば法的には問題ありません。以前は郵送などで紙の請求書のやりとりが主流でしたが、現在はデータでやりとりをする企業も増えています。今後、メールで送ろうと考えている方に、メールで送る際の留意点などを紹介します。

請求書をメールで送る際には、以下のような点に注意します。

まずは、取引先に請求書をメールで送ってもよいかどうか確認します。取引先によっては紙の請求書のみを受け付ける企業も存在します。

請求書は自社と取引先の双方で対応するもののため、双方が同意できる方法でやりとりします。送信先のアドレスを間違えると情報漏えいのリスクがあるので、取り扱いには注意が必要です。取引先にアドレスを確認し、送信前に宛先のダブルチェックなどして対応します。

押印についても取引先によってルールが異なる場合があります。請求書に限らず正式な書類には会社の印鑑を押すことが一般的ですが、請求書への押印は義務ではありません。しかし、「印鑑がない請求書は受け付けない」という企業もあるので押印が必要なのかどうか確認します。

押印が必要な場合は以下の2つの方法で対応が可能です。

今までの印鑑を押した状態の請求書を作りスキャナーで取り込む方法は、手間がかかります。

印鑑の陰影をデータ化し請求書に載せる方法もあります。これを電子印鑑と言い、電子印鑑には法的に本人を確認する効力はありません。また、電子印鑑の使用を認めていない企業もあるので、取引先に確認した方が良いでしょう。

請求書をメールで送る際、メール本文に文章として入力するのではなく、ファイルを添付する形で送付します。ファイルの形式はPDFを使用するのが一般的です。

請求書はWordやExcelを使って作ることが多いと思いますが、そのまま送信するのはおすすめできません。理由は以下の通りです。

WordやExcelの状態では正しく表示されない可能性があり、受け取る相手に負担がかかります。また、故意ではなくとも数字を変更してしまう可能性もあります。自動計算機能を使っている場合は、内容が全く変わってしまうことも考えられるのでWordやExcelファイルでの送信は避けた方が良いでしょう。

メールを使って請求書を送る際の例文を紹介します。

例

件名「○月分請求書送付のご案内(添付)」

本文

○○株式会社

○○部○○課

○○さま

平素より格別のお引き立てをいただき、御礼申し上げます。

○月分の請求書を添付ファイルにて送付させていただきますのでご査収ください。

万が一、ファイルが開封できないなどの不都合がございましたら、お手数ですがご一報いただきたく存じます。

ーーーーーーー

添付ファイル:添付ファイル名.pdf 1通

請求金額:○,○○○円

お振り込み期日:○○○○年○月○日

ーーーーーーー

自社連絡先

例文のポイントは以下の通りです。

件名に請求書が添付されていることを記載することによって、取引先でメールが見過ごされるリスクを減らすことができます。

また、本文中にファイル名を記載しておくことで、取引先がデータを探しやすくなるのもポイントです。

メールを使って請求書を送付する際には、メリットとデメリットを知っておくとよいでしょう。

メリット

デメリット

メールで送信することでペーパーレスが進み、コストが削減できるのは大きなメリットです。また、再発行や修正などは即日の対応も可能で、郵送のためのタイムラグがありません。急いで取引先に届けたい時に便利です。

デメリットとしては、すべての取引先がデータでの請求書に対応できるわけではないという点です。特に家族経営の小さな会社では難しい傾向にあります。

またメールの誤送信による情報漏えいや、メールの見落としによる不着にも注意が必要です。

近年、請求書の電子化は加速しています。特に、リモートワークを取り入れる企業では、請求書の押印のためだけに出社している例もあったため、出社せずに請求書の作成と送付が完了する電子形式が主流になりつつあります。

また、メールで請求書を送付する際のデメリットを解消するため、電子化した請求書の受け渡しのための専用システムを導入する企業も増えています。

請求書の電子化に拍車をかけているもう1つの要因は電子帳簿保存法の改正です。電子帳簿保存法とは、原則的に紙での保存が義務付けられていた帳簿などの書類を電子データで保存することを認める法律で、1998年に施行されました。以後、世相を反映して複数回改正され、条件が緩和され続けています。

改正が続く「電子帳簿保存法」!度重なる改正内容や電子帳簿保存法について徹底解説

2022年1月の改正では、電子データで保存するための税務署への申請・承認が不要になりました。また、今までは受け取った電子データの請求書を印刷して保存しておくことも可能でしたが、改正後は電子データで受け取った請求書は電子データの状態で保存しておくことが義務付けられます。

2022年の電子帳簿保存法の改正に伴い、多くの企業で請求書の電子化を検討しています。請求書を電子化するメリットは以下の通りです。

電子化することで、以前の請求書をコピーして作成することもできるため作成業務の時間短縮やミスの削減ができるというメリットがあります。また、電子データでの保存なら場所も取らず、過去の請求書の検索も簡単です。

請求書の電子化を考える際は次の点に注意して進めるとよいでしょう。

請求書は自社と取引先との双方が対応するものです。取引先が対応できるよう早めに案内を送り、お問い合わせ先なども合わせて知らせておきます。また、取引先の中には紙の請求書でのやりとりを希望する場合もあります。どのように対応するのかを具体的に決めておくのがおすすめです。

社内の電子化した請求書に関するルールも明確にしておきます。特に保存場所や名前の付け方などを統一し、検索しやすくしておくと便利でしょう。

請求書はメールで送っても法的には問題ありません。事前に取引先に承認をとり、押印の形式などを確認した上で送信するようにしましょう。

メールで送ることで紙やインク、郵便料金などのコストカットが可能ですが、取引先によっては対応できない場合や、情報漏洩のリスクがあるなどのデメリットもあります。

リモートワークや法改正の影響で、今後は請求書電子化の流れは加速すると考えられます。自社より先に取引先が取り入れる可能性もあり、早めに社内で準備を進めておくと良いでしょう。

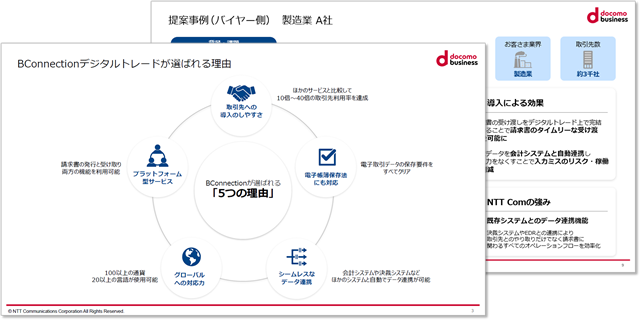

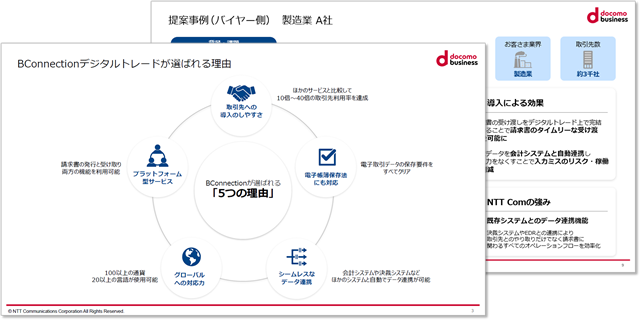

NTTコミュニケーションズが提供するBConnectionデジタルトレードは請求書業務の電子化を支援するサービスです。クラウドのプラットフォーム上でサービスを提供しているため、メールで請求書を送信する際に宛先を間違えるといったようなリスクを減らせます。データ連携機能を導入すると、手作業のミスが起こる頻度も低減できます。請求書の電子化に興味をお持ちの場合は、ぜひご検討ください。

ご提案事例も収録!

まずは資料をご請求ください!

このページのトップへ

JP

JP