選べるネットワーク、選べるセキュリティ

docomo business RINK®

オフィスに縛られないハイブリッドワークを快適にしたい。働く場所に合わせてスピーディかつリーズナブルに最適なネットワークやゼロトラストのセキュリティ対策を導入したい。 いつでも、どこからでも、安心・安全・簡単にセキュリティと一体化した統合ネットワークサービスです。

関連コラム

昨今、DX(デジタルトランスフォーメーション)に向けた意識改革が国内でも強まっています。他方で、実際に取り組み、大きな成果を挙げている企業はまだまだ少ないのが現状です。DXという言葉こそ知っているものの、漠然としたイメージだけを持っているという方も多いことでしょう。そこで、本記事ではDXの定義や必要性、取り組み方などについて、わかりやすく網羅的に解説します。

DXとはデジタル技術によって生活やビジネスが変革すること

DXとはデジタル技術によって生活やビジネスが変革すること

デジタルトランスフォーメーションとは、わかりやすく言うと、デジタル技術の活用を通して生活やビジネスを変革することです。英語では「Digital Transformation」と表記されることから、DXという略称でしばしば呼ばれます。なお、単純に頭文字を取って「DT」と略すのではなく、DXとされるのは、英語圏では「Trans」を「X」と略す慣習があることが理由です。

スウェーデンのウメオ大学による定義

DXという概念の大元は、2004年に当時スウェーデンのウメオ大学に在職していたエリック・ストルターマン教授が著した論文「Information Technology and the Good Life(情報技術と良い生活)」にあるとされています。この論文の中でストルターマン教授は、以下のようにDXを定義しました。

「デジタルトランスフォーメーションとは、デジタル技術が人々の生活におけるすべての側面に引き起こす、あるいは影響を与える変化と理解されうる」

ストルターマン教授は、この論文において、DXに伴う最も重要な変化の1つとして、デジタルを通して経験できることがますます増えており、デジタルと現実の生活の境界が徐々に混ざり合っていくことだとも指摘しています。

経済産業省による定義

DXという用語は、世間に広がっていくにつれてさまざまな解釈が施されるようになりました。そのひとつが、経済産業省が「DX推進指標とそのガイダンス」において行った以下の定義です。

「企業がビジネス環境の激しい変化に対応し、データとデジタル技術を活用して、顧客や社会のニーズを基に、製品やサービス、ビジネスモデルを変革するとともに、業務そのものや、組織、プロセス、企業文化・風土を変革し、競争上の優位性を確立すること」

ストルターマン教授の定義と比べて、こちらはビジネスに特化した内容になっています。経済産業省の策定した「DX推進指標」や「DXガイドライン」などについて詳しく知りたい方は、以下のページもご覧ください。

デジタル化やIT化との違い

企業のデジタル活用に関連した用語としては、DX以外にもデジタル化やIT化などの言葉があります。続いては、DXとこれらの用語の違いを解説します。

デジタル化との違い

デジタル化はその段階に応じて、「デジタイゼーション」と「デジタライゼーション」に分けられます。これらの用語にも解釈の幅はありますが、経済産業省の「DXレポート2」では、以下のように定義されています。

DX:組織横断/全体の業務・製造プロセスのデジタル化、“顧客起点の価値創出”のための事業やビジネスモデルの変革

デジタライゼーション:個別の業務・製造プロセスのデジタル化

デジタイゼーション:アナログ・物理データのデジタルデータ化

デジタイゼーションは、いわゆるペーパーレス化に代表される段階です。紙資料をデジタル化する取り組みなどを指します。これに対してデジタライゼーションは、個別の業務プロセスをデジタル化することです。たとえば、RPAというITツールを用いると、バックオフィス業務の一部を自動化できますが、デジタライゼーションとはこうした取り組みを意味します。

これらに対してDXとは、組織全体、業務プロセス全体、あるいはビジネスモデルそのものの抜本的な変化です。たとえば、動画や音楽のサブスクリプションサービスが、業界や顧客のコンテンツ体験に与えた影響などはDXの分かりやすい例として挙げられるでしょう。

IT化との違い

IT化もDXと似通った意味を持つ言葉ですが、両概念は実施の目的に多少の違いがあります。IT化は、業務効率化を主な目的としたデジタル技術の活用を指します。先に紹介したRPA導入による業務の自動化・省人化などもこれにあたるでしょう。こうした取り組みは、組織や業務のコストパフォーマンスを上げる定量的な変化と解釈できます。

これに対してDXという概念に特有なのは、「新たな価値の創出」といった質的な変化を強く志向している点です。それを実現するために、DXにおいては業務が持つ意味や価値そのものを考え直したり、その基盤となるビジネスモデル・組織体制・企業文化などにも手を入れたりする必要があります。

DXがなぜ必要とされているのか

DXがなぜ必要とされているのか

経済産業省をはじめとして、昨今は各所でDXの必要性を強調する声で溢れています。しかし、なぜ現代の企業にDXが必要なのでしょうか。以下では、その理由を解説します。

「2025年の崖」問題に直面しているため

「2025年の崖」とは、日本企業のデジタル活用の遅れに対して、経済産業省が2018年の「DXレポート」で警鐘を鳴らした問題です。この資料では、多くの日本企業はICT環境の整備や更新が進んでおらず、それに伴ってデータの活用も十分にできていない現状が指摘されています。また、AIや5Gなど技術が急速に発展している一方で、それらを活用するために必要なIT人材が不足しているのも問題です。

こうした一連の問題は日本の国際競争力の低下を招き、2025年以降1年あたり最大12兆円の経済損失が生じるとされています。この「DXレポート」の指摘は、日本のICT活用の遅れを自覚させ、DXの必要性を日本社会が自覚する大きなきっかけとなりました。

DXレポート ~ITシステム「2025年の崖」克服とDXの本格的な展開~

働き方改革に対応するため

昨今、厚生労働省は長時間労働の是正や柔軟な働き方の実現などを目指す働き方改革を推進しています。この流れは新型コロナウイルスのパンデミックの影響を受けて加速し、多くの企業がテレワークを導入することになりました。

※出典:厚生労働省 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000148322.html

こうした状況に適応するためには、クラウド化をはじめとしたシステムの刷新はもとより、働き方そのものに対する根本的な考え方の変化が求められます。そのような中で、DXの必要性もまた強く認識されるようになりました。

レガシーシステムからの脱却を図るため

レガシーシステムとは、老朽化や度重なるカスタマイズに伴ってブラックボックス化しているシステムのことです。先に紹介した「DXレポート」においては、2025年には6割の企業において基幹系システムが稼働21年以上のレガシーシステムになり、メンテナンスコストの増大や運用の属人化などの問題が生じると指摘されています。

レガシーシステムの刷新は、DXに向けた取り組みの一環にすぎません。しかし、システムを新しくするからには、それをビジネスにフル活用できなければ意味がないため、レガシーシステムの刷新の先にDXを見据えることが重要です。

デジタル技術が高度化しているため

昨今ではデジタル技術が著しく進化しており、AIやIoT、5Gといった最新技術をいかに活用できるかが、激化するビジネス競争の中で生き残るための重要な鍵となっています。特にコロナ禍の発生以降は感染予防の観点から非接触型のビジネスが推奨されたこともあり、企業はデジタルへの対応を求められるようになりました。

また、近年の顧客ニーズは複雑化しており、トレンドも迅速に移り変わっています。このような状況下で顧客を惹きつける企業であり続けるためには、ビッグデータを収集・分析し、データ活用を継続的にしていくことが必要です。程度の差こそあれ、このように、現代のビジネスにおいてICTは切り離せない存在になっており、DXの必要性が増しています。

国内のDX推進状況

ここまで述べてきたように、現代のビジネスにおいてDXの重要性はますます高まっていますが、実際どのくらいの企業がDXに取り組んでいるのでしょうか。以下では、日本におけるDXの推進状況を解説します。

国内企業の8割がDXを推進できていない

独立行政法人情報処理推進機構(IPA)が2022年に公開した資料「DX 推進指標 自己診断結果 分析レポート(2021年版)」の調査結果には、日本でDXが進んでいない現状が示されています。

その調査結果によれば、約8割の国内企業が「全社戦略に基づいて部門横断的にDXを推進できるレベルに達していない」段階であり、DXに未着手状態の企業も約2割存在しています。全体的にDXに対する危機意識や取り組み状況は改善傾向にありますが、人材育成などにも難があり、国内のDX推進状況はまだ始動したばかりの状態です。

DX 推進指標 自己診断結果 分析レポート(2021 年版)

世界デジタル競争ランキングにおいて日本は過去最低の29位に

スイスの国際経営開発研究所(IMD)が公表している「世界デジタル競争力ランキング」においても、日本企業のデジタル活用の遅れは顕著に示されています。

2022年9月に公開された最新のランキングにおいて、日本は前年よりも1つ順位を低下させ、過去最低の29位にまで沈み込みました。韓国が8位、台湾が11位、中国が17位という結果を見れば、東アジアの枠内で見ても日本のデジタル活用は遅れていることがわかります。

DXを推進するには戦略が不可欠

続いては、DXを推進していく上で重要となる戦略について解説します。

DX戦略とは

DX戦略とは、自社のDXを進めていくための全体計画です。古いシステムを刷新したからといって、それだけではDXを実現できません。「デジタル技術を自社のビジネスや業務へどのように落とし込むべきか」という目的意識や計画性が先行していないと、いつのまにかシステムの導入自体が目的化してしまい、現場の業務に浸透しなかったり、単発的な取り組みに留まったりして、全社的・継続的な取り組みにまで発展しない恐れがあります。したがって、DXを推進するためには最初にDX戦略を策定することが重要です。

DX戦略の立案方法

では、どのようにDX戦略を立案すればよいのでしょうか。

最初のステップは、自社の目標を明確化し、そのビジョンを共有することです。要するに、DXを通して何を実現したいのかを深掘りして考えるということです。自社の進むべき方向を検討する際には、市場における自社の立ち位置(競合他社に対する自社の優位性や課題、顧客ニーズなど)や、DXにかけられる費用や人材といったリソースを把握することが大切です。

これらの検討を通してビジョンが明確化したら、そのビジョンを実現するための施策やそれに対応したITツールなどを整理して、施策を実行していくためのロードマップを作成します。

その後、経営戦略にかかわるマネジメント層や、技術面からITツールの導入・運用を主導するIT部門、実際にそのシステムを使う事業部門などを合わせたDX実行チームをつくり、DXの推進体制を確立します。場合によっては、DXに対応できるIT人材を外部から雇用したり、既存の社員にIT教育を施したりする必要もあるでしょう。

DX(デジタルトランスフォーメーション)戦略立案に使えるフレームワークとは

DXの成功にはビジョン・戦略の明確化が欠かせない|策定方法とDX予算確保の考え方

DX戦略の立案にはフレームワークが有効

体系的にDX戦略を立案するためには、以下のようなフレームワークを活用するのがおすすめです。

・DXフレームワーク

DXフレームワークとは、経済産業省が「DXレポート2」で提示しているフレームワークです。ここにおいては、DXの段階を「デジタイゼーション」「デジタライゼーション」「デジタルトランスフォーメーション」の3つに分類した上で、DXの実現に向けてそれぞれの段階において具体的にどのような取り組みが必要なのかが示されています。DXの基本的な手順を確認するためだけでなく、自社のDXの現状を評価するためにも活用できます。

・SWOT分析

SWOT分析とは、Strengths(強み)、Weaknesses(弱み)、Opportunities(機会)、Threats(脅威)の略で、自社のビジネスをこの四つの側面から評価する手法です。SWOT分析では、これらの側面を組織の内外両方から検討します。その結果、自社の強み弱みや自社の成長に役立つ機会や脅威を特定し、DXも含めた事業戦略の立案に役立てられます。

・アンゾフの成長マトリクス

アンゾフの成長マトリクスは、製品と市場の2つの軸から成長戦略の計画や評価を行うフレームワークです。このマトリクスにおいては、上記の2軸にそれぞれ既存の場合と新規の場合を組み合わせた2×2のパターンで分析することで、各成長戦略の相対的な魅力、およびそれぞれに関連するリスクレベルを評価するために使用されます。この分析は、DXを通してどのような市場・製品に注力していくべきかを考える際に有効です。

・ビジネスモデルキャンバス

ビジネスモデルキャンバスは、ビジネスモデルを視覚的に表現し、すべての重要な戦略的要素を可視化するフレームワークです。顧客、収益、リソースなど9つの主要要素から、自社のビジネスモデルの全体像や各部門の相互作用を可視化します。このフレームワークは、全体的な企業戦略を評価したり、新しいビジネスモデルを計画・実行したりする際にも使用できます。

・デザイン思考

デザイン思考とは、「観察」「問題定義」「概念化」「試作」「テスト」からなるデザイナーの開発プロセスをビジネス全般の進め方に応用するフレームワークです。企業に大きな変革を要求するDXにおいては、必然的に試行錯誤を要する場面が多くなります。そうした際、手探りながらも継続的に前進を続けていくための思考方法を提供するのがデザイン思考です。

それぞれのフレームワークの詳細については、以下のページもご参考にしてください。

DXに求められる人材・スキル

DXを推進するためには、資金だけでなく人的なリソースも必要です。以下では、IPAがDX推進に必要として挙げている6種類の人材を解説します。

1. プロデューサー

DXを主導するプロジェクトリーダーにあたる人材です。DXは組織全体に影響を与えるような大規模な取り組みになる場合もあるため、その責任者はCDO(最高デジタル責任者)のように組織を牽引する強力な権限を持つ者が務めることもあります。

2. ビジネスデザイナー

DXをどのように自社のビジネスに活用するか、その具体的な施策を企画・立案・推進等を行う人材です。ICTに関連する知識やアイデアはもちろん、プロデューサーに次ぐリーダー的なポジションとして、高いマネジメント能力も求められます。

3. アーキテクト

これ以降は技術者的なポジションです。アーキテクトは、DXの実現において必要となるシステムを設計する人材を指します。ビジネスデザイナーの企画をシステムという形へ技術的に現実化するのがその役割です。

4. データサイエンティスト/AIエンジニア

データサイエンティストとは、データ分析に特化した技術を持った人材です。また、AIエンジニアはAIプログラムの設計や管理運用などに必要なスキルを持った人材を指します。今日のデータ分析においてはAIを活用することが多いので、この2つは密接に関係しています。

5. UXデザイナー

UXデザイナーとは、DXにおいて使用されるシステムのUXを設計する人材です。UXとは「ユーザー体験」を指し、エンドユーザーがシステムを利用する際の利便性や快適性などに関係しています。簡単に言うと、ユーザー目線で使いやすいシステムを設計することがUXデザイナーの役割です。

6. エンジニア/プログラマ

システムの実装やインフラの構築作業を実際に行っていくのがエンジニアやプログラマです。DXに際して導入されるシステムを実際の現場で使える形にするのが、主な役割です。

デジタル・トランスフォーメーション推進人材の機能と役割のあり方に関する調査

DXで使える補助金・助成金

「DXレポート」などに示されている通り、政府は国内企業に対してDXの推進を強く推奨しており、そのための補助金・助成金制度も用意しています。DXで利用できる主な補助金・助成金制度は以下の通りです。

・IT導入補助金(低感染リスク型ビジネス枠)

ITツールの導入によって生産性向上などを図る小規模事業者や中小企業向けの補助金です。通常枠のA・B類型と、デジタル化基盤導入枠、セキュリティ対策推進枠があります。通常枠のA類型は30万~150万円、B類型は150万~450万円が支給されます。両方ともシステムの導入費用の半分が上限です。

・事業再構築補助金

新型コロナウイルスが流行した2020年4月以降、売上高が減少した結果、新分野の展開や事業再編など事業の再構築に取り組む中小企業に対して提供される補助金です。補助金の額は事業規模や補助枠などに応じて変わりますが、通常枠の場合、従業員数20人以下の企業には100万~2,000万円、従業員数101人以上の企業には100万~8,000万円の補助金が支給されます。

・ものづくり補助金(デジタル枠)

DXに資する製品やサービスの開発や、デジタル技術を活用したサービスの提供方法や生産体制の構築に要する設備やシステムへの投資費用に充てられる補助金です。従業員数5人以下の企業には750万円、21人以上の企業には1,250万円を上限に補助金が支給されます。補助率は2/3です。申請するには経済産業省の「DX推進指標」に基づいて、自社のDX状況を自己分析することなどが求められます。

DXに役立つソリューション

どのような経営課題に対処したいかに応じて、導入すべきITツールはさまざまに考えられます。以下では、DXに役立つソリューションを紹介します。

業務のオンライン化

DXの取り組みとして第一に挙げられるのが、業務のオンライン化です。社内で使用するシステムをオンプレミスからクラウドへ移行したり、従来はアナログで行っていた業務をデジタルに移行させたりすることで、場所や時間にとらわれずに業務をこなせるようにします。こうした取り組みを通して、たとえばテレワークを導入して柔軟な働き方を可能にしたり、移動の負担なく遠方の顧客へアプローチしたりすることが可能です。また、感染症の拡大や自然災害の発生時のように、通常の勤務が難しい際のBCP対策にもなります。たとえば以下のようなツールが具体例です。

・チャットツール/Web会議システム

オンライン上でスムーズにコミュニケーションを取ったり会議をしたりするためのソリューションです。

・電子契約システム

法的な拘束力のある契約書をデジタルで作成できるツールです。

・eコマース・チャットボット

オンライン上で製品の売買を行ったり、接客を自動で行ったりするためのソリューションです。

業務の自動化

既存の業務を効率化したり、自動化したりするソリューションの導入も有効です。時間や労力のかかる業務を自動化することで、その分の人的・経済的リソースをコア事業に充てられます。また、ヒューマンエラーの発生や業務の属人化を防ぐ上でも自動化は効果的です。業務の自動化・効率化のためのツールとしては、たとえば以下のようなものが挙げられます。

・RPA

データの移し替えのような定型的なバックオフィス業務を自動化できるツールです。

・AI-OCR

紙資料をスキャナーで読み込んでデジタル化するためのソリューションです。RPAを連携させれば、業務のペーパーレス化を効率的に進められます。

・SFA

営業活動の支援に特化したツールです。案件管理や見積書・日報の作成業務などを効率化できます。

・MA

マーケティング業務を自動化・効率化するためのツールです。広告やメールの配信、リードの管理などの業務を自動化・省力化できます。

顧客関係の向上

ITツールは既存顧客との関係強化や新規顧客の獲得にも寄与します。特に、昨今では消費活動のデジタル化が進んでいるため、顧客情報をデジタル上で豊富に取得できるようになっています。そうして得たデータから顧客のニーズなどを分析し、それに最適化されたアプローチなどを行えば、顧客との関係を良好に維持可能です。

・CRM

顧客情報を一元的に管理できるシステムです。先述のSFAの機能を兼ねた製品もあります。

・CDP

消費行動データの管理に特化したツールです。見込み顧客のデータも管理できます。

・LPOツール

Webサイトに訪問者を定着させるために重要なランディングページを最適化するツールです。

・BIツール

データ分析に特化したツールです。昨今ではデータサイエンティストのような専門家でなくてもデータ分析できるツールが増えています。

DXを成功させるポイント

DXを成功させるには、どのように取り組みを進めていけばいいのでしょうか。以下では、DXを進める際のポイントを解説します。

スモールスタートで始める

DXで大きな失敗をしないためには、スモールスタートで始めることが重要です。DXは最終的に全社的な変革を迫りますが、かといって最初から大掛かりな変化に取り組むことには高いリスクを伴います。

したがって、DXに取り組む際は、最初は特定の部署や業務に限定して試験運用してみるなど、スモールスタートで始めるのがおすすめです。試験段階で問題点を見つけられたなら、施策の修正や問題への対策なども講じられるため、本番環境への移行時に大きな混乱を避けやすくなります。

今すぐ・簡単に実践できるDX|DXのファーストステップは業務改善から

コンサルティングを活用する

デジタル活用に関するノウハウが自社に乏しい場合は、専門家などによるコンサルティングを活用するのも有効です。コンサルティングにもさまざまな種類があり、たとえばデジタルを活用した新たな経営戦略や業務改革の策定に助言をもらえるものもあれば、システムの保守・管理運用といった技術支援に特化したものもあります。

社外の専門家から客観的な助言を受けることは、DXをスムーズに進めたり、DX戦略の妥当性を向上させたりする上で大きなメリットが見込めるでしょう。コンサルティングを的確なものにするには、自社の公開可能な関連情報を専門家に提示できる状態を整えておくべきです。また、専門家に頼りすぎると、DXを自力で進めるためのノウハウがいつまでも蓄積されないので、依存しすぎないように注意しましょう。

デジタルトランスフォーメーション(DX)支援事業者の分類と使い分けの方法

DX推進にコンサルティング企業は活用すべき?活用するメリット・デメリット、有効に活用するためのポイント、選び方を解説

トップダウンとボトムアップを併用する

DXを推進するには、トップダウンとボトムアップ両方の面からの取り組みが重要です。簡単に言うと、以下のような意思決定や取り組みの仕方を指します。

トップダウン:経営者など組織の上層から下層へ伝わる

ボトムアップ:組織の下層(現場)から上層へ伝わる

DXは企業全体の大きな変革にもかかわるため、マネジメント層の積極的な関与が欠かせません。旧来の業務の進め方などにこだわり、DXへ抵抗する勢力を説得するためにも、強力なリーダーシップや権限は欠かせないでしょう。

他方、既存の業務にどのような問題があるのか、どのようなツールを導入すればその問題を改善できるのかといった問題は、現場の実際の業務に精通していないと分かりにくい側面があります。したがって、DXにおいては現場の従業員も経営層の言葉に受け身で従うだけでなく、ITツールの導入や活用に能動的にかかわり、現場DXを進めることが重要です。

したがって、DXに取り組む際にはトップダウンとボトムアップの取り組みどちらも欠かせず、デジタル活用を推奨する企業風土を全社的に醸成していくことが重要です。

DXを推進している企業事例

最後に、DXを進める際の参考として、経済産業省が公表している「DX銘柄2022」の中から実際の企業の取り組み事例を紹介します。

「DX銘柄2022」「DX注目企業2022」を選定しました!

中外製薬株式会社

最初に紹介するのは「DX銘柄2022」のグランプリに選定された中外製薬株式会社の取り組みです。同社は本業の薬品開発においては、AIやロボティクスを活用することで、創薬業務の効率化を行っています。たとえばAIの機械学習を用いることで、抗体創薬プロセスにおける最適な分子配列を効率的に分析するなどして、創薬業務を改善しています。

また、創薬以外にも同社は広くデジタル活用を進めています。たとえばRPAによる定型業務の自動化は、実に96%の部署で活用されており、2022年には10万時間の業務を短縮できると見込んでいます。

(参照元:https://www.meti.go.jp/policy/it_policy/investment/keiei_meigara/dx-report2022.pdf)

日本瓦斯株式会社

日本瓦斯株式会社も「DX銘柄2022」のグランプリに選定された代表的なDX企業です。エネルギー事業を営む同社の取り組みは、特にIoT技術を有効活用した内容が多いのが特長です。たとえば、同社が開発したガスメーター「スマート蛍」は遠隔検針が可能で、すでに100万件以上の顧客に導入されているほか、他企業に対しても提供されています。

つまり、同社はそのシステムを自社向けに開発・運用しただけでなく、他の企業に提供するプラットフォームとしても活用しているのです。日本瓦斯株式会社の例に見られるように、DXに向けた取り組みはそれ自体1つのビジネスとして成立する可能性を秘めています。

(参照元:https://www.meti.go.jp/policy/it_policy/investment/keiei_meigara/dx-report2022.pdf)

DXとは、デジタル技術を活用して企業のビジネスや社会全体に変革をもたらす取り組みです。昨今は国内でも課題として取り上げられており、DXに前向きな姿勢を見せる企業も増えています。DXに取り組む際は、明確な戦略を立て、補助金や有用なツール・ソリューションを活用しつつ周到に準備を進めましょう。

おわりに

経済産業省が警告した「2025年の崖」まで残り数年となっている一方、DXで成果を挙げている企業はまだ少ないのが現状です。しかし、コロナ禍以降、ビジネスとデジタルの関係はますます切り離せなくなっており、消費者も安全性や利便性の向上という観点などから、企業に対してデジタル化を求めるようになっています。

本記事で紹介したように、DXを実現するために役立つソリューションはさまざまにあり、補助金を活用することも可能です。まずは自社の経営課題や目指すべき将来像などを検討し、自社に合ったDXがどのような形か考えるところから始めてみることをおすすめします。

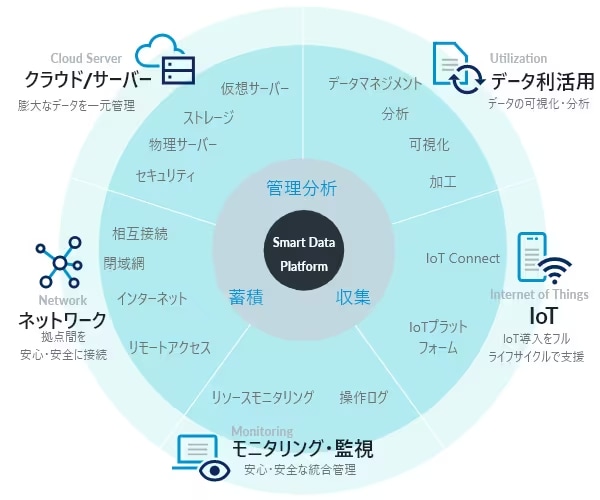

NTTドコモビジネスは、企業としてDXに寄り添っており、Smart Data Platform(SDPF)をはじめとするDXの実現・推進を加速させるサービスを提供しています。より効率的・効果的なDX推進を実現したい場合は、ぜひご利用ください。

また、貴社のDX推進に欠かせない5つのTIPSをまとめた資料もございますので、ご興味のある方はぜひご覧ください。

この記事の目次

- DXとはデジタル技術によって生活やビジネスが変革すること

- デジタル化やIT化との違い

- DXがなぜ必要とされているのか

- 国内のDX推進状況

- DXを推進するには戦略が不可欠

- DXに求められる人材・スキル

- DXで使える補助金・助成金

- DXに役立つソリューション

- DXを成功させるポイント

- DXを推進している企業事例

- おわりに

選べるネットワーク、選べるセキュリティ

docomo business RINK®

サービスに関するご質問など

お気軽にお問い合わせください

資料ダウンロード

-

選べるネットワーク、選べるセキュリティ

docomo business RINK®

サービスに関するご質問など、お気軽にお問い合わせください

サービス詳細情報は こちら

JP

JP