Profile

椎葉 怜子(しいば れいこ)

慶応義塾大学総合政策学部卒業後、Webデザイン会社のプロジェクトマネージャーを経て経営に従事。2007年に「女性の“働く”を応援する」株式会社ルシーダを起業する。2012年、情報システム学会で「ICT活用による女性の働き方研究会」を発足し、2014年、政策提言「テレワークの段階的な導入で、女性の活用を!」を執筆責任者として発表。同年、日本テレワーク協会の客員研究員に就任し、2015年からテレワーク先進企業の経営者・人事担当者を対象とする研究会部会長を務める。2020年7月には研究成果レポート「経営・人事戦略の視点から考えるテレワーク時代のマネジメント改革」を発表。

テレワークに後ろ向きになることのリスク

コロナ禍をきっかけに普及した日本企業のテレワーク。ただし、一部の企業の間ではコロナ対策として始めたテレワークを取りやめて、以前の働き方に戻そうとする動きも見られています。

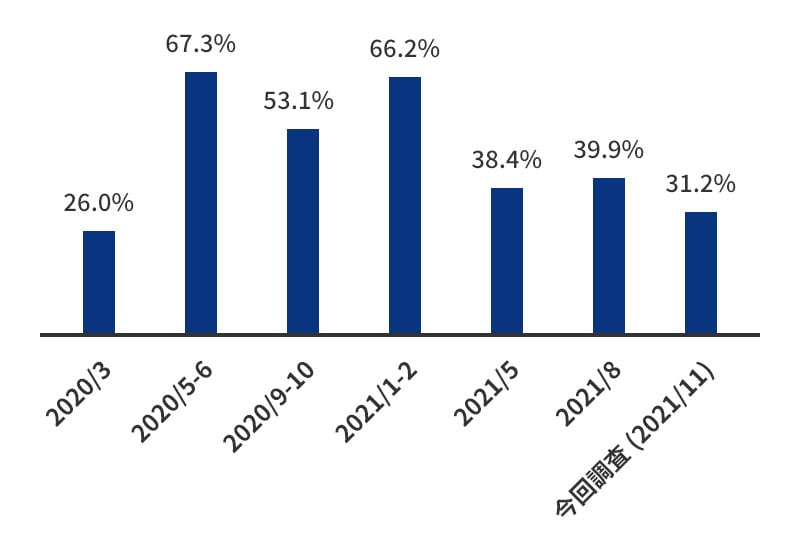

東京商工会議所が2021年12月15日に発表した「中小企業のテレワーク実施状況に関する調査」の調査結果によると、東京23区の中小企業のテレワーク実施率は31.2%で、前回調査(2021年8月)よりも8.7ポイント減少しています(図1)。

図1:東京23区の中小企業におけるテレワーク実施率の推移

また、今後のテレワークの実施意向については、「現在と同水準の実施割合で継続」が最多の56.1%、続いて「実施割合を減少させテレワークを継続」が24.3%、「実施割合を増加させテレワークを継続」が11.6%、「今後テレワークは実施しない・廃止する方針」は7.9%となっています。

こうした中堅・中小企業の動きに対して、日本テレワーク協会の客員研究員で、働く女性の支援事業を展開しているルシーダ 代表取締役社長の椎葉 怜子氏は次のような見解を示します。

「東京商工会議所の調査は、アンケート対象が都内の企業に限定されていますが、都内の企業に限らず、コロナ対策で始めたテレワークを、生産性の悪化を理由に取りやめてしまう中堅・中小企業は多くあります。コロナ以前、テレワークの導入企業は大手企業が中心で特別な事情でオフィス勤務が困難な人材の活用や生産性の向上などを目的に導入が進められてきました。それが今回の緊急事態宣言により、テレワークを導入してこなかった多くの中堅・中小企業も対感染症のBCP対策として全社的なテレワークを急遽実施せざるをえなくなったわけです。テレワークを機能させるには制度・環境(ツール)面での十分な整備が必要で、それに相応の時間をかけて取り組んできた大企業は感染症対策としてテレワークへの全面移行をスムーズに行えたのですが、中堅・中小企業のほとんどは、制度やツールがない中で全社的なテレワークを急いで実施しなければならなくなりました。結果としてテレワークが機能せず、生産性を落としてしまい、それがテレワークを取りやめる動きにつながっていると見ています」

もっとも、椎葉氏は、「そうした事情はわかりますが」としたうえで、「テレワークに後ろ向きになることは、会社の将来にとってプラスにはならないと私は考えます」と訴えます。

椎葉氏によれば、テレワークを取りやめてしまうことには、ビジネスと人材確保の両面で相応のリスクがあるといいます。

「今日では、生活様式のデジタル化がかなりのレベルまで進行し、働き方の潮流もITを駆使したテレワーク中心のスタイルへと急速にシフトしています。実際、大手企業の間ではテレワークによる働き方改革を推進する動きが以前にも増して活発化しています。そうしたなかで、業務のデジタル化やテレワークの採用に消極的であり続けると、取引先や顧客から時代の変化に適応する能力が低い企業と見なされ、ビジネス上の競争で不利になる可能性が高いといえます」

また、人材確保を巡るリスクについて椎葉氏はこう説明します。

「コロナ禍の影響もあり、20代から30代前半の若い世代の間では『テレワーク(在宅勤務)が行えない会社では働きたくない』『テレワークを導入していない会社は、社員を大切にしようとする意識に欠ける』といった考え方が広まり、テレワークが行えるかどうかが年収の高低と同列、あるいはそれ以上に大切な会社選びの条件になり始めています。また、会社の一線で活躍してきた若手の社員が、在宅勤務の制度がないことを理由に他社に移籍してしまう事例も増えています。つまり、テレワークを導入していない企業は今後、会社の将来を担う人材の確保でかなりの苦労を強いられるリスクがあるということです」

その逆に、地域の中小企業が、テレワークによる働き方改革の推進で人気企業となり、ビジネス的に成功を収めた例もあると椎葉氏は指摘します。

「たとえば、岡山県でオフィス機器の販売などを手がける従業員30名規模の企業が、テレワークによる働き方改革によって経営危機から立ち直り、県内新卒希望就職先ランキングで4位にランクされるまでになったという事例があります。また、従業員40名規模の神奈川県の建設会社ではテレワークによる働き方改革で成果を上げて国に表彰され、人材不足が深刻化する建設業界にありながら人を募集するたびに3桁の応募がある人気企業になっています。企業競争力の源泉は人材ですので、テレワークの推進で両社が手にした効果はかなり大きいといえます」

テレワーク成功の要点

では、テレワークで成功を収める企業と、生産性の悪化を理由に取りやめてしまう企業との間には、どのような違いがあるのでしょうか。

その違いについて、椎葉氏は「テレワークによる働き方改革に会社の未来があると経営陣が気づくかどうかです」と指摘し、こう続けます。

テレワークは本来、従業員の生産性向上やワークライフバランスの最適化に資する働き方です。薬でいえば“漢方薬”に近いものですから即効性は低いのですが、続けることで大きなメリットを会社にもたらします。つまり、成功のために最も大切なことは、経営層がテレワークのビジネスメリットを認識し、その推進が会社の将来のためになるという信念をもって取り組み、制度やIT環境を最適化していくことです。テレワークを取りやめてしまった企業の多くは、コロナ対策として制度やIT環境が未整備のまま急いでテレワークを実施し、生産性を落としてしまったところです。ただ、急遽始めたテレワークでビジネスメリットを得られることはまずありませんし、それは当然のことです。問題は、そこであきらめてしまうかどうかです」

また、経営層がITに対する理解を深めることも成功の要点の1つと椎葉氏はいいます。

「今日、信頼の置けるIT企業のクラウドサービスを使えば、初期投資とセキュリティリスクを小さく抑えながら、テレワークに必要なコミュニケーションと共同作業の環境(ソフトウェア環境)が整えられます。しかも、今日のクラウドサービスは一定期間、無償で試用できるものが大半で、それを活用すれば、いろいろなサービスを試して自社にフィットしたものを選り抜けます。ところが、中堅・中小企業の経営層の中には、そうしたITの状況をほとんど知らず、テレワーク環境の整備には相当の投資が必要で、投資に失敗すると後戻りができないと考える方が大勢います。その認識を改めて、失敗をおそれずに段階的にテレワーク環境の整備に取り組むことが、成功へとつながっていきます」

成功に向けたステップ

椎葉氏によれば、テレワークに必要なコミュニケーションツールが整備されていないことやツールを使いこなせていないことが、企業がテレワークにつまずく大きな原因であるといいます。そのため、これらのツールの整備を進めることは、テレワークの成功に向けた大きなステップになると、椎葉氏は指摘します。

「テレワークの成功にはコミュニケーションツールの有効活用が不可欠で、なかでも、Microsoft Teamsなどのグループウェアを使うなど、チャットやWeb会議などを使って常時コミュニケーションをとれる環境整備が重要です。これらのツールの活用レベルが低いと、組織・チームの生産性はなかなか上がっていきません」(椎葉氏)。

また、テレワークのコミュニケーションを巡る課題として、ともに働くチームのメンバーがそばにいないために、ちょっとした対話や雑談が減り、それが個々人の不安やストレスのつながるなどの問題が浮上しています。

「大企業などテレワークの導入が進んでいる企業ではそうした新たなコミュニケーションの課題も発生してきています。例えば、新規ビジネスなどのブレストはリモートではしにくい、チームメンバーとのちょっとした対話や雑談が減りコミュニケーションが低下しているなど、業務効率の低下にも影響が懸念されます。それらの解決策としては『ブレストは対面で実施する』など、リアルとの両立させる工夫や、『チャットで雑談ルームを作る』『オンラインの社内報で社内カルチャーを広げる』などさまざまな取り組みをされていると聞いています。また、ちょっとした対話や雑談をオンライン上で実現する新しいタイプのコミュニケーションツールも登場していますので、そちらを試してみることをおすすめします」と、椎葉氏はアドバイスします。

さらに、こうしたツールの整備と併せて、「1on1(1対1)ミーティング」をチームマネジメントの手法として導入するのも効果的であるといいます。

「1on1ミーティングとは、チームのリーダーが、チームのメンバーと1対1で対話する場を定期的に(毎週~月に1回程度の頻度で)設けて、メンバーの仕事上の不安や課題の解消・解決に役立てるマネジメント手法です。これはテレワークのために確立された手法ではありませんが、テレワーク体制下でチームをマネージし、結束を強めるうえでも非常に有効な手段です」(椎葉氏)。

椎葉氏によれば、1on1ミーティングにせよ、コミュニケーションツールの活用にせよ、実施の難度は高いものではなく、経営陣の意志によって一挙に進展させられる可能性が高いといいます。そして、経営陣の戦略やビジョンによって組織が一丸になれるスピードは大手企業よりも、中堅・中小企業のほうが速いと椎葉は指摘し、話の最後をこう締めくくります。

「今日では、ITの急速な進化と発展によって中堅・中小の企業がテレワークを推進するうえでの技術的・経済的なハードルは非常に低くなり、全国の自治体を含む行政も企業のテレワークを支援する施策をさまざまに打ち出しています。中堅・中小企業のメリットとしては、導入を決断すると導入のスピードが速い点もあります。あとは、企業経営層が会社の将来に向けてテレワークを推進する意志を固めるかどうかです。その意味でも、より多くの経営層の方にテレワークのビジネス効果を知っていただき、テレワークによる働き方改革の推進に力を注いでいただきたいと願っています」

JP

JP