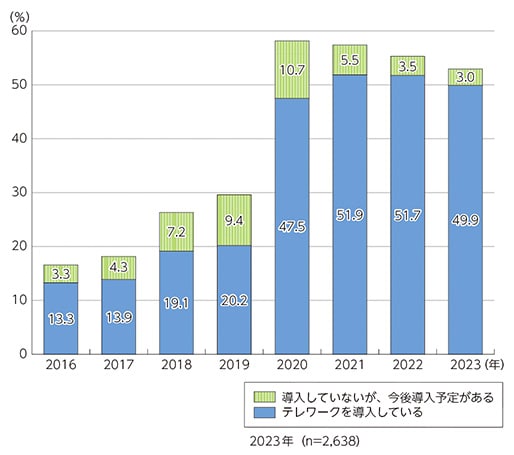

リモートワークの導入率は約50%

日本におけるリモートワーク(テレワーク)は、2020年の新型コロナウイルス感染症の流行に伴い普及しました。

総務省の「令和6年版 情報通信白書」によると、企業のテレワーク導入率は、2019年は約20%だったのが、2020年は47.5%に増加。以降、2021年~2023年も導入率は約50%を推移しており、調査対象となった企業の半数以上がテレワークを実施していることがわかります。

しかし、同感染症の流行が落ち着いた現在、従業員にリモートワークではなく、オフィスへの出社を求める「出社回帰」に転換する企業が増えているようです。

フルリモートを許可していたあの企業も出社回帰

パーソルキャリア株式会社が運営する調査機関「Job総研」が2025年1月に発表した「2025年 出社に関する実態調査」という資料によると、調査対象となったビジネスパーソンのうち51%が、職場において「出社回帰がある」と回答。2025年度の出社頻度についても、「週5出社」が37.6%と最も多く、以降「週4」(14.2%)、「週3」(12.6%)、「週1」(12.4%)と続き、オフィスに一度も出社しない「フルリモート」は8.7%でした。

これまでリモートワークを推し進めてきた大企業でも、出社回帰に舵を切る例が増えています。

たとえばLINEヤフー株式会社では、これまで従業員のフルリモート勤務を許可していましたが、2025年4月からは原則週1回(部門によっては月1回)の出社日を設けることを、2024年12月に発表しました。

フリマアプリの株式会社メルカリでも、2022年のリリースでは「オフィス出社も、出社を前提としないフルリモートワークも、個人の判断で自由に選択可能」とされていました。しかし2025年現在、働き方の基本ポリシーとして「週2日以上のオフィス出社」が明記されています。

このほかアクセンチュア株式会社では、従来は週3日のオフィス出社ルールが、2025年6月以降は「週5日」に変更されることや、アマゾンジャパン合同会社でも、アメリカ本社の出社回帰に伴い、週5日出社をルール化することが報じられています。

リモートワークは

コミュニケーションが取りづらい?

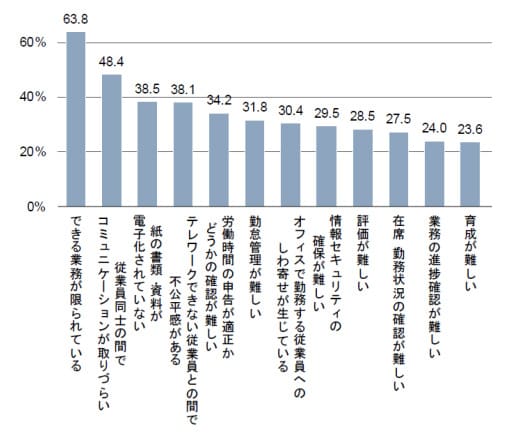

このように企業がリモートワークからオフィス出社に回帰する背景には、リモートワークの導入によって生まれた課題を解消する狙いがあると考えられます。

総務省が2022年に発表した「令和3年度我が国におけるデータ駆動型社会に係る基盤整備(テレワーク推進に資する先駆的な事例等調査研究)報告書」という資料によると、テレワークを導入した企業がテレワークで感じた課題として「できる業務が限られている」「従業員同士の間でコミュニケーションが取りづらい」といった不満が挙げられました。

(総務省「令和3年度我が国におけるデータ駆動型社会に係る基盤整備

(テレワーク推進に資する先駆的な事例等調査研究)報告書」より引用)

先に挙げたLINEヤフー社のケースでも、出社日を設ける理由として「新しいプロダクトを生み出すためには、コミュニケーションの質を強化することが必要」「対面でのコミュニケーションの良さを今まで以上に取り入れるため」と、オフィスに出社して働くことのメリットを挙げています。

リモートワークは、従業員同士が一堂に“会さない”ため、コミュニケーションの取りやすさという点ではオフィス勤務よりも劣る側面があります。出社回帰には、従業員同士のコミュニケーションを促進し、ビジネスを活性化したいという企業の意図がうかがえます。

求人サイトでは

「フルリモート」の検索が増えている

一方で、働く側である従業員の立場では、リモートワークに対する関心は高いようです。

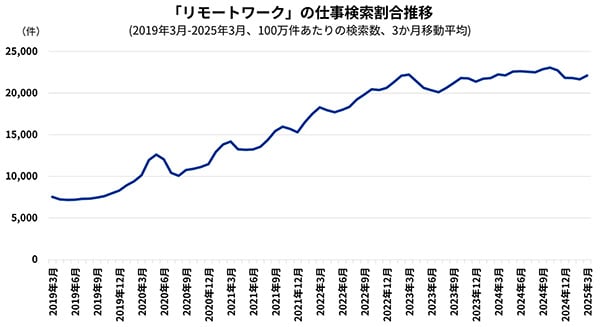

求人サイト「Indeed」を運営するIndeed Japan株式会社が2025年4月に発表した調査

によると、Indeedサイト上において「リモートワーク」が検索された割合は、2025年3月時点で検索数全体の2.2%を占めており、この割合はコロナ禍前の2019年3月と比較して2.9倍に増加しているといいます。

同ワードの検索数の伸びは、新型コロナウイルス感染症が「2類」→「5類」に移行した2023年5月頃に鈍化が見られたものの、数値は高止まりしています。資料ではこのことについて「求職者の(リモートワークに対する)興味関心が衰えていない」「企業の『出社回帰』が進む一方で、求職者のリモートワークができる仕事へのニーズが根強く存在している」と分析しています。

(Indeed「リモートワークに関する仕事検索動向を調査」より引用)

リモートワーク関連の検索ワードの中でも、特に「フルリモート」に関する検索が伸びているといいます。2025年3月時点における同ワードの検索割合は、コロナ禍前の2019年3月の90.9倍に当たる数値で、2024年3月比でも1.1倍に拡大しています。

さらに、リモートワーク関連の仕事検索全体に占める「フルリモート」の仕事検索の割合も年々増加しており、コロナ禍初期の2020年3月時点では「フルリモート」が占める割合はわずか1.7%でしたが、2025年3月には35.9%に増加しています。

なお冒頭で触れたJob総研の調査でも、「2025年の理想の働き方」に関する問いでは、「リモート派」が55.2%、「出社派」が44.8%と、リモートワークを望む声がやや優勢という数値が出ています。

「企業は出社回帰したい、従業員は

リモートワーク希望」のバランスをどう取るか

コロナ禍を経た今、企業は従業員の働き方を、コロナ禍以前の出社へと回帰させようという動きがあるものの、一方の従業員側としては、コロナ禍後に浸透したリモートワークを続けたいというニーズはあるようです。

リモートワークから出社への回帰を検討する、もしくは実行した企業も多いでしょうが、リモートワークを望む求職者の声は決して少なくはありません。従業員同士のコミュニケーションを促すためには、一堂に会して働くオフィス勤務の方が向いていますが、少子高齢化によって働き手の不足が予想される中では、仕事の内容によってはリモートワーク、場合によってはフルリモートを認めるなど、多様な働き方を用意しておくことも、優秀な人材を獲得するためには求められるでしょう。

JP

JP