2024年の熱中症発症者は過去最多。

2025年も要注意

6月から7月にかけ、暑い日々が続いています。

気象庁が発表したデータによると、2025年6月に「猛暑日」(最高気温35℃以上)を観測した地点の数は、6月15日まではゼロでしたが、6月16日に22地点が記録されると、以降、一週間以上も2桁で推移しています。前年6月のデータでは、猛暑日の観測地点が2桁を超えたのは6月14日と24日の2日だけだったため、今年は前年よりさらに暑い傾向にあるといえそうです。

このように暑い日々が続くと、熱中症が発生する危険性も高まります。熱中症とは、体温が上がり、体内の水分や塩分のバランスが崩れたり、体温の調節機能が働かなくなることで、体温の上昇やめまい、けいれん、頭痛などのさまざまな症状を起こす病気のことです(公益社団法人 全日本病院協会より引用)。

熱中症を発症する人は増えているようです。2024年5月~9月の期間における、全国の熱中症による累計救急搬送人員は、史上最多となる97,578人でした。2023年の同期間と比べても、6,111人も多い数値です(消防庁の資料より)。

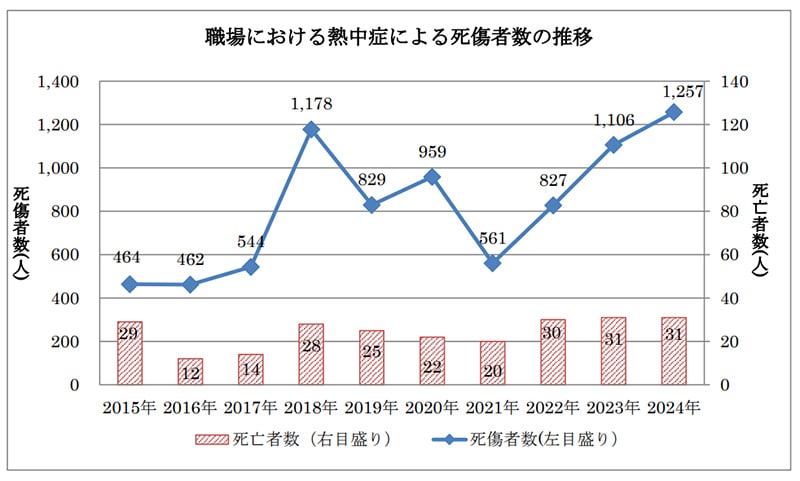

職場における熱中症も増加しています。厚生労働省の資料によると、2024年の熱中症による死傷者数は過去最多となる1,257人。死亡者数に限ると、過去最多だった2010年の47人に次ぐ31人となっています。

今夏も熱中症の被害拡大が懸念されますが、2025年6月1日より熱中症に関する新たなルールがスタートしています。それが、職場における熱中症対策の強化です。

企業が従業員の熱中症を防ぐための

「2つの義務」とは

2025年6月1日、労働環境の安全や衛生などの確保を目的とした省令「労働安全衛生規則」が改正・施行され、企業など事業者に対し、熱中症の恐れがある労働者を早期に発見し、迅速に対処を行うための体制整備、手順作成、関係者への周知が義務付けられました(厚生労働省「職場における熱中症対策の強化について」より引用)。

具体的な対処・周知の内容としては、以下の2点が義務付けられます。1点目が、熱中症の自覚症状がある、またはその恐れがある作業者を見つけた際に報告できる体制を整備すること、および関係作業者へ周知することです。

2点目が、熱中症の恐れがある労働者を把握した場合、迅速かつ的確な判断ができるよう、事業場における緊急連絡網、緊急搬送先の連絡先・所在地や、熱中症の重篤化を防止するための措置の実施手順の作成、および関係者への通知です。

上記のルールの対象となるのは、労働者がWBGT(※)28度以上、または気温31度以上の環境下で、連続1時間以上または1日4時間を超えて実施することが見込まれる作業に従事する場合です。

※WBGT…熱中症を予防することを目的とした暑さ指標のこと。「Wet Bulb Globe Temperature」の略。WBGTが28度を超えると、熱中症リスクが高まるとされている。

なお、この規則が適正に行われなかった場合、当該事業者は労働安全衛生法第119条に基づき、6カ月以下の懲役または50万円以下の罰金が科される恐れがあります。

熱中症の重篤化を防ぐためには、初期行動が重要

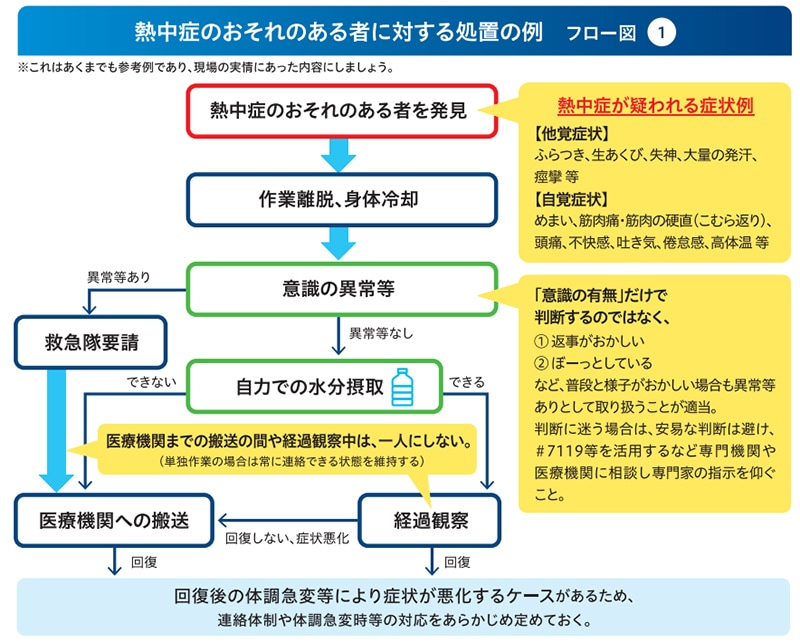

先に挙げた、厚生労働省の「職場における熱中症対策の強化について」という資料では、熱中症の恐れがある人に対する具体的な処置の例が記されています。

まず熱中症が疑われる人の症例としては、自覚症状ではめまいや筋肉痛、頭痛や吐き気、他覚症状としてはふらつきや生あくび、失神や痙攣などがあるといいます。こうした労働者を発見した場合は、作業から離脱して身体を冷却し、意識があるかどうかを確認します。この時点で異常がみられる場合には、救急隊を要請し、医療機関へ搬送すべきとしています。

意識があったとしても、自力で水分が摂取できなかったり、水分を摂取しても回復せず、むしろ症状が悪化する場合は、医療機関へ搬送すべきといいます。加えて、医療機関に搬送する間、および経過観察中は、当該人物を決して一人にしないことも指摘されています。

(厚生労働省「職場における熱中症対策の強化について」より引用)

このほか「手足がつる」「立ちくらみ・めまいがする」「イライラ、フラフラしている」「呼びかけに応じない」といった、いつもと違う自覚症状・他覚症状がみられる場合は、熱中症の初期症状の恐れがあるため、すぐに周囲の人や現場監督者に申し出ることを呼びかけています。

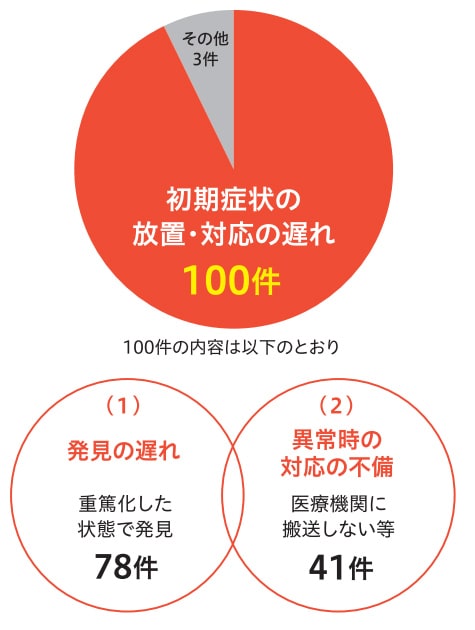

厚生労働省の資料では、2020年~2023年に発生した103件の熱中症死亡災害のうち100件が、発見の遅れや対応の不備など、初期症状の放置や対処の遅れが原因だったといいます。逆にいえば、たとえ熱中症が疑われたとしても、初期症状への対応に失敗しなければ、最悪の事態を避けることが可能ということもいえます。

資料ではさらに、熱中症の恐れがある人に対する対処の手順、および連絡体制を社内に周知する方法として、朝礼やミーティング、会議室や休憩所などわかりやすい場所への掲示、メールやイントラネットで通知することが挙げられています。こうした周知により、社内の熱中症に対するアラートが高ければ、自身や同僚の異変がすぐに察知でき、迅速な対応を取ることが期待できます。

熱中症のリスクは、夏だけでなく10月頃まで続きます。暑さがひと段落するまで、従業員が健康に働き続けられるよう、社内で対策を確認すべきでしょう。

死亡に至らせないためには、初期症状で適切な対策を行うことが求められる

(厚生労働省「職場における熱中症対策の強化について」より引用)

JP

JP