■法人向け固定電話の環境構築等の基本からご覧になりたい方はこちら

【2026年最新版】法人向け固定電話の環境構築方法を完全解説!

夜間・休日の電話対応を「誰が行うか」問題

福祉施設は24時間体制のケアや緊急対応が求められる職場です。そこでは、夜間や休日にかかってくる電話にも対応が求められます。電話の内容は「父の介護レベルが変わったと聞いたのですが手続きは?」「請求書で分からないところがあるので教えてください」など多岐におよびます。

しかし、通話ごとに「誰が取るか」「誰に取り次ぐか」といった体制やルール化が追いついていないために対応の曖昧さや手間を招くケースがあります。結果として、職員の業務効率の低下や心理的な負担だけでなく、利用者や家族の印象を悪くして施設利用者の減少につながってしまう恐れもあります。

現場のリアル——よくある電話対応の課題

実際に、いくつかの福祉施設からさまざまな声を集めると、電話業務の課題としては以下のようなものが挙げられます。

- 施設にかかってきた電話に誰が出るか決まっていない

夜間や休日の当直では、電話番が決まっておらず、また職員全員が介助中で出られないことが頻発し、電話が鳴り続けることに。これでは職員や利用者はもちろん、電話をかけている人にもストレスを感じさせてしまいます。少人数で対応している場合、こうした問題が起こりやすくなります。 - 取り次ぎに時間がかかる

施設にかかってきた電話に出た職員が、担当者に取り次ぐまでに時間がかかってしまうケースです。場合によっては、スムーズに担当者に取り次ぐことができず「折り返し」となる場合もあるでしょう。まれにであれば問題ありませんが、もし頻発するのであれば、利用者およびその家族からの満足度低下につながってしまうおそれがあります。 - 対応漏れや伝達ミスが発生しがち

前述2の課題にも関連しますが、取り次ぎが煩雑になることで、対応漏れや伝達ミスなどが発生する可能性が高まります。たとえば、利用者の家族からの電話で得た用件を、うまく担当者に取り次ぎ、内容を伝達できなければ、場合によっては大きなクレームや事故にもつながりかねません。

こうした課題は、ICT導入が遅れがちな福祉現場ならではの構造的問題とも言えます。

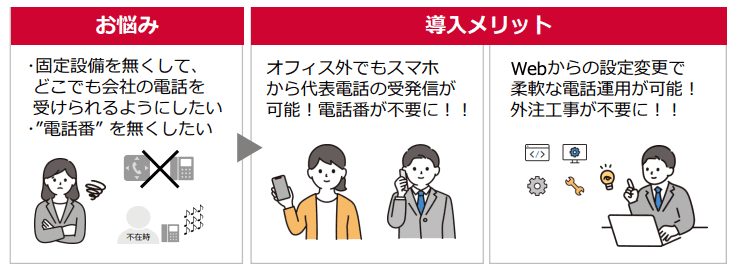

業務効率化のカギとなる「スマホ内線化」

このような福祉施設で起こる課題を解決できる手段として有効なのが、スマホで内線通話をできるようにすることです。スマホの内線化は固定電話番号(施設代表番号)への着信をモバイル端末で受けられる仕組みです。NTTドコモビジネスでも「オフィス電話クラウドプラン」というサービスを提供しています。

スマホの内線化により、これまで施設の受付や事務所にある固定電話でしか受けられなかった着信に、あらかじめ設定した職員のスマホで応答できるため、職員がどこにいても代表番号への電話に応答できます。また、着信先は時間帯や曜日に応じて設定でき、例えば平日昼間は施設内の担当者のスマホへ、夜間・休日はリーダーへ転送、休館日は管理職へ転送といった運用が可能です。誰が出るか分からない曖昧さを解消し、電話対応をルール化できるのがスマホ内線化のメリットです。

スマホ内線化のメリットは、

多くの関係者が得られる

スマホでの内線通話は、利用者・家族、職員、それぞれにメリットのある仕組みです。

利用者・家族にとってのメリット

利用者の家族からすれば、電話がすぐつながり、取り次ぎが早くなることで、安心感が高まります。「母の様子が心配で電話したけれど、すぐに担当の方に取り次いでもらえた」という迅速な対応は、顧客満足度の向上につながります。

また、折り返し電話の行き違いなど、小さなストレスを減らせることも重要です。対応漏れや二重対応といったクレームを防ぐことができます。

職員にとってのメリット

電話が鳴るたびに誰が出るか揉めることがなくなり、人間関係が良好になります。「今度はあなたが出る番」「さっき私が出たから今度は違う人が」といった押し付け合いがなくなります。

さらに折り返しや引き継ぎに伴うメモや口頭での伝達が減り、情報共有の質も向上することもメリットです。夜勤から日勤、日勤から夜勤への申し送りもスムーズになります。

夜間や休日の電話対応がシンプルになり、心理的負担も軽減されるでしょう。働きやすい職場は離職率低下の観点からも非常に重要です。

いきなり全体導入しない。

まずは“電話業務の見える化”から

この携帯内線化はどのように導入していけばよいのでしょうか。これは3つのステップで進めることをおすすめします。

- 現状の棚卸し

まずは受電体制を分析することが大切です。誰がどの時間帯で対応しているか、どのような内容の電話があるか、夜間・休日・平日のパターンを洗い出してください。

現状を見える化することで、問題点や改善点が明らかになります。月間の件数や内容の傾向もチェックすることで、最適な方法を検討できます。 - ルール設計

現状の棚卸しを基に、どの時間帯にどの番号に転送するか、対応できない時間帯はあるかなどを整理したうえでルールを設計します。重要なのは役割分担を決めて「属人化」を防ぐことです。

「○○さんがいないと電話対応ができない」という状況を避けるため、主担当・副担当を設定したり、緊急時のエスカレーション先を決めたりすることが大切です。 - 小さく試す:1部署・1棟・1時間帯から導入

いきなり全体ではなく、夜間帯のみ、特養棟のみといった小さな時間帯・エリアで効果検証し、職員のフィードバックを聞きながら運用を微調整していくことも大事です。

「利用者・家族からの評判が良い」「職員の負担が減った」といった実感を得ることができれば、その後の全体導入を進めやすくなります。

「曖昧さ」を減らすことが、

業務の質を上げる第一歩

電話対応の曖昧さは、福祉施設にとってなかなか見えづらいリスクですが、現場のストレス源であり、利用者・家族との信頼関係に影響します。そうした中で、スマホの内線化は、福祉現場にとって「ちょうどいいスマート化」の第一歩です。

まずは電話業務を可視化し、時間を問わずにつながることで利用者に与える安心と働きやすさの両立を目指してください。電話対応の改善は小さな一歩かもしれませんが、それが利用者や家族の信頼向上や、職員のエンゲージメント向上という大きな成果につながっていくはずです。

JP

JP