働く場所の多様化で注目される

「スマホ内線化」

2019年以降、働き方改革関連法の施行により残業規制が強化され、さらに2020年頃からは新型コロナウイルスの影響でリモートワークが拡大しました。

これまでのオフィス中心の働き方から、場所にとらわれない働き方へシフトしてきており、企業にはどこでも働ける体制づくりが求められています。また、従業員同士の通話においても、オフィスのみならず外出先や自宅などでも対応できるようにする「どこでも内線」の整備が加速しています。

ただし、これを実現するために多くの企業が直面する課題が「コスト削減」と「生産性向上」の両立です。極論ではありますが、従業員が業務を行う可能性がある場所それぞれに仕事用の固定電話を設置できれば、これまでの生産性は損なわれないでしょう。しかし、コストや運用面から現実的な方法ではありません。

コスト削減と生産性向上を両立する方法として注目されているのが「スマホ内線化」です。社用スマホを内線に利用することで、離れた場所で働く従業員とも固定電話のときと同様、無料で通話ができるようになります。また、遠隔地にいる従業員ともスマホを介して直接連絡が取れるようになるため、煩雑だった取次の手間も軽減。スマホを内線化することで、コスト削減と生産性向上の両立が実現します。

外勤者が多く通話コストが課題に

実際にどのような方法でスマホ内線化を進めているのでしょうか。いくつかの企業から集めた声をもとに典型的な事例をご紹介します。

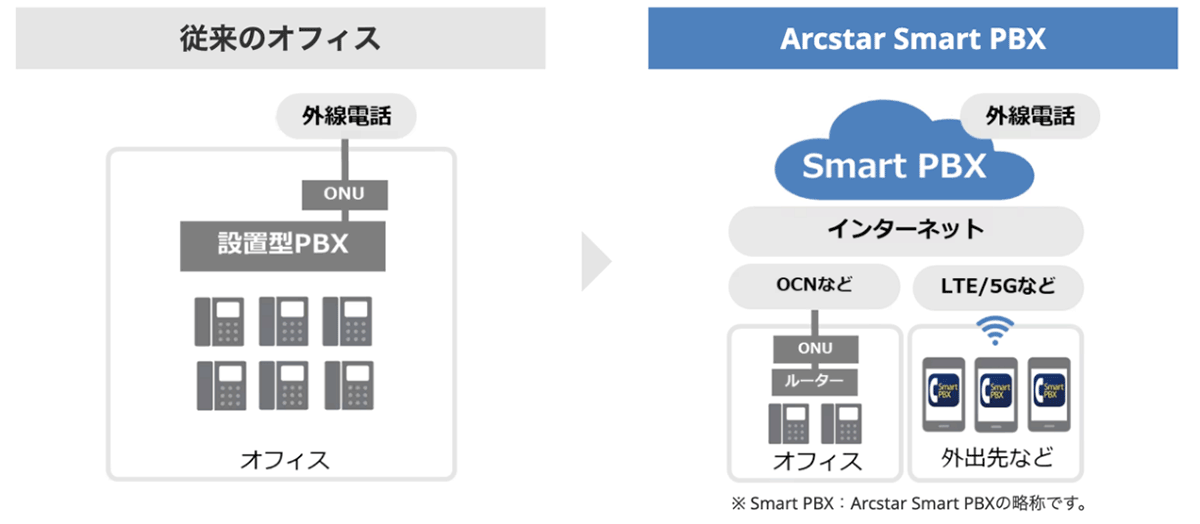

電気設備メンテナンスや電力小売事業を営むA社では、固定電話を中心とする「オンプレミス型PBX(社内交換機)」で事業所におけるすべての通話に対応していましたが、次のような課題を抱えていました。

■外勤者とのやり取りのムダ

同社は営業や保守など外勤者が多く、こうした職種は勤務時間の6~7割を社外で活動しています。これまで外勤者宛てに電話がかかってくると、内勤者が受け、外勤者にメールや電話で受電内容を連絡、外勤者が電話をかけてきた相手に折り返し連絡を行っていました。このフローがスムーズにいかないケースも多く、急ぎの用件などの場合は何度も会社に電話がかかってくるなど、内勤者にかかる負担が少なくありませんでした。もちろん、外勤者や電話をかけてきた相手にとってもタイムラグを生むこの状況は好ましいものではありません。

■通信コストの増大

固定電話から携帯電話への通話が中心となり、請求額が年々増えるように。内線通話で行えば無料であるものも、内勤の従業員と外出先の従業員が通話するには有料の外線通話を使うしかありませんでした。

■PBXにかかるコスト

いくつかの拠点にオンプレミス型PBXを設けていることで、複数台の保守費用がかかる上に更改タイミングがバラバラであり、コスト面でも非効率を招いていました。

スマホ内線化にあたって生じた懸念事項

これらの課題からA社はスマホ内線化への移行を検討していましたが、導入にあたっては以下のように新たな不安やハードルに直面しました。

■移行コストの負担

オンプレミス型PBXからの移行では、システムの初期費用や月額料金が負担となる可能性がありました。また、既存の固定電話番号(03や06番号)を変更する必要があるのではないかという懸念もありました。

■導入の複雑さと教育負担

新しいシステムの設定や従業員の教育にかかる時間や工数も考慮しなければなりません。難しい設定や長期間の研修が必要になれば、通常業務に支障をきたす可能性があるのではないか、また従業員が誰でもシステムを使いこなせるのかという不安もありました。

■移行時の運用リスク

支店ごとに分けてスマホ内線化に移行すると、オンプレミスPBXと新しいシステムが混在する期間が長くなることで、運用が複雑化することが気がかりでした。現場の混乱を招き、通話や内線のトラブル、それに伴う管理者の負担増加などを引き起こす可能性もありました。

クラウドPBXとスマホ内線サービスの導入を

スムーズに完了

こうした背景からA社が選んだ解決策はNTTドコモビジネスが提供するクラウドPBX「Arcstar Smart PBX」です。同社には、音声品質を高めたいというニーズがあり、またフィーチャーフォン(いわゆるガラケー)を利用する従業員もいたことから、FMC(Fixed-Mobile Convergence)「オフィスリンク」と組み合わせて導入しました。

オフィス外のどこにいても無料で内線通話ができ、固定電話・スマホ・PCすべてで利用可能です。A社の場合、全従業員にスマホを利用させることで、オフィスに固定電話を置く必要がなくなり、保守コストも削減できました。既存の固定電話番号はそのまま使えます。スマホ内線からは会社の番号を相手に通知して発信もできますし、会社宛ての着信を手元のスマホで応答することも可能です。

移行のタイミングに関しても、全拠点一斉に切り替えられました。拠点間における移行のバラつきを避け、現場の混乱を最小限に抑えています。運用面でもWebで簡単に電話環境の設定を変更できるため、今後生じる人事異動やレイアウト変更などの際に工事業者を手配する必要がありません。

コスト削減のほか、働きやすさ向上でも効果

これにより、A社はどのような効果を得られたでしょうか。

一番の成果は通信コストを約25%も削減できたことです。オフィス内あるいは拠点間の通話だけでなく、外線とスマホ間の通話も無料になったことが主な要因です。さらに、オンプレミスのPBXが不要になったことで、保守費用や機器のリプレース費用といった運用コストも削減できました。

さらに同社では、残業時間10%削減にもつながったと言います。これは、スマホの内線化により、会社宛ての着信を取り次ぐ際、担当者の居場所を問わず、内線番号で転送ができるようになったためです。その結果、これまで担当者が帰社後に折り返し対応をしていた稼働が減り残業して対応するケースが減りました。また、電話の取り次ぎや折り返しによるロスがなくなり、顧客の平均待ち時間がゼロになったことで、顧客満足度の向上にもつながっています。

定性的な効果としては、いつでもどこにいてもオフィス同様の電話対応ができるようになったため、従来抱えていた「帰社後に対応しなければ」という心理的負担がなくなり、より働きやすくなりました。また、情報システム部門はオンプレミスPBXの保守業務から解放され、DX推進など、より重要な業務に注力できるようになりました。

こうした働き方改革は単なる残業時間削減やコスト削減の枠を超え、従業員のポテンシャルを引き出すための重要な経営テーマの1つになりつつあると言えるでしょう。

コスト削減にとどまらないスマホ内線化の価値

このA社の事例からわかるようにスマホ内線化は、単にコスト削減の手段ではありません。その目的は時間の価値を最大化することです。従来は難しかった「通話コスト削減」と「生産性向上」を両立させることができます。

また、Smart PBXはお客さまでも設定変更ができるため、自社の運用に最適な電話環境を状況に合わせて構築できます。あらゆる変化に即応できる環境を構築することができるのが、Smart PBXの強みの1つです。

電話も、デジタル技術で大きく進化しています。従業員体験や顧客体験を強化する方法の1つとして、社内の電話環境を一度見直してみてはいかがでしょうか。

JP

JP