【女性同士の“もやもや”や“いがみ合い”】

この連載でも取り上げた「子持ち様」問題(第4回)は、いわば“女の敵は女”というような状況をつくり出しています。子育て中の働く女性たちをめぐる周囲からの不満が凝縮したようなこの言葉は、「子どもを育てている社員である」ということをことさら特別視する日本の企業文化が根っこにある、ということを指摘しました。

今回は「子持ち様」問題に限らず、女性同士の“もやもや”や“いがみ合い”を生み出してしまう背景に、日本の企業文化と上司のマネジメントの問題が多分にあるということを、改めて考えていきたいと思います。

「女性活躍推進」の制度的な矛盾

これまでも指摘してきましたが、「子持ち様」問題のような論争が起きるのは、日本企業において、本来の意味での「成果」や「職務」の定義が非常にあいまいな点が、そもそもの元凶です。

「勤務時間」イコール「成果」という考え方が変わらない限り、「子持ち様」「非子持ち様」の間の溝や不均衡は、なかなか埋まらないでしょう。

日本では職務の「成果」の定義があいまいなまま、子育て中の社員にある意味、“過剰に優しい制度”が整備され、国の政策としても定着しつつあるような状態です。

根本問題が解決されないまま、「女性活躍推進」という名のもとに、政策が進められている側面は否めません。

そのため企業における「成果」や「貢献」というものを、どういうふうに考え、位置づけるかということを、改めて組織としてきちんと考える必要があると思います。

「女性活躍推進」を平たく言い換えると、そこには「女性が自分らしく働きながらキャリアを追求する」という要素が含まれます。

率直に言って「これは矛盾だな」と私が思うのは、そんなことを言っているわりには、産休、育休を過剰に手厚くすることで、結果的に彼女たちをキャリアから脱線させてしまっている、という事実です。

政策として、矛盾していると思うのです。

子育て中の女性が自分らしく働くための環境を整えるということは、産休や育休を手厚くすることではなく、母体保護のための産休をしっかりと保証した先に、キャリアから脱線することなく育てながら働けるようにすることを考えるべきです。

企業が社員のキャリアのために、子どもを育てながらしっかりと働ける環境を整えることによって、いま「子持ち様」などと呼ばれてしまう人たちがキャリアから脱線せずに自立した社会生活を歩むことができる。

これこそ企業がこれから社会に出る女性たちのためにしてあげられる、最大にして最善の仕事ではないかと思います。

グループLINEで情報共有

ただやはり難しいのは、「産休」や「育休」はあくまでも「休業」であり、働かせてはいけないというのが労働基準法の考え方なんですね。つまり休業中であるという前提は、絶対に崩してはいけないわけです。

私が人事の責任者を務めていたある会社では、できるだけ彼女たちを「浦島花子」にしないための工夫をしていました。

たとえば、産休・育休中の社員のグループLINEを作り、「いま当社はこういう状況になっていて、こんなことが起きているよ」ということを発信するようにしていました。

戻ってきたときに社内の状況とできるだけギャップなく働けるように、情報を共有しておく。

もちろん、これは返信などを求めるものではなく、コミュニティをつくっておくことで、彼女たちの会社への“帰属意識”を途切れさせないための仕組みで、とくに彼女たちの上司に対して、そうした意識を持つように強く言ってきました。

子育てのための休暇中ではあるけれど、頭の片隅のさらに隅っこに、うっすらとビジネスのことが常にある、というぐらいの状況でいてもらう、というのが狙いです。

一方で、社員たちの状況を会社がキャッチアップできるように、人事担当者から「元気で過ごしてますか?」といった軽いコミュニケーションを定期的に取るようにしていました。

人事担当者が休業中の社員とのパイプ役としてきちんと機能することは、とても大事です。「あと3カ月で復帰ですけど、いかがですか」というような声掛けをちゃんとする。これがあるとないのとでは、本当に違うんです。

思い切ったことを言ってしまうと、日本の企業の上司や人事担当は、休業中の社員を気にかけることを「自分の責任」と思っていません。

「それをやらなかったら給料を減らすぞ」と言われたらやるのでしょうが、現実では、子育てだけではなく、介護や傷病などによる休業・休職社員を放っておきがちですよね。

それぞれの事情があるのでしょうが、そんなことでは、本人の会社に対する意識は薄れていくばかりです。

「ポジション保証」「原籍復帰」の歪み

そもそも、いくら産休・育休中とはいえ、会社とのエンゲージメントが高ければ、本人たちが仕事のことをすっかり忘れていたいとは思わないんじゃないか、と私は思います。

これも難しい言い方ですけど、休業明けのポジションを保証すると、「育児に専念してください」と言われた瞬間に、ドーンと「向こう側」に行ってしまうわけです。

むしろ「戻ったときに席はあるのかしら」とか、「自分の代わりは誰がやっているんだろう」とか、少し不安になるくらいがいいと思います。

給料も変わらない、休む前のポジションも絶対に保証されている──そう言われたら、誰だって100%安心して、仕事のことなど忘れてプライベートに集中しますよね。

この無条件の「ポジション保証」「原籍復帰」ルールが会社の人事の歪みを生み、女性同士の“もやもや”や“いがみ合い”を生む原因にもなっています。

だからこそ、本人が意識を高く保てるように、キャリアから脱線しない程度にコミットしながら、自身のライフイベントに専念してもらう。その加減が大切なのです。

そして、これは男女関係なく、「社員」と「会社」の関係すべてにおいて通ずる話ではないかと思います。

とにかく、そもそも会社とのエンゲージメントを高めておけば、本人は、ライフイベントを大事にしつつ、「早く仕事に戻りたい」と考えるものです。そしてポジションに対する若干の緊張感を持たせておくこと。この2点が大事です。

ただし加減を間違えると、「働き方改革に逆行している」という批判の対象になりかねないので、本当に「うっすらとコミットする」程度でいい、ということをくれぐれも肝に銘じておきましょう。

部下の「エンゲージメント」への責任

それにしても、こうやって日本の産休や育休の現状を改めて考えると、やはり母体保護や育児に対して、基本的に男性たちはかかわらなくてよろしい、という前提に立って制度がつくられていることがよくわかります。

そして、どうしてもやや「過保護」になってしまうのは、現実に育児を女性たちに丸投げしてきた男たちが制度を考えているからです。

これまでも指摘してきましたが、男は自分の妻に、専業主婦であってもらったほうが、都合がいいわけです。

基本的な概念として日本社会には、キャリアを犠牲にするのは女性たちで、男性ではないという考え方がしみついています。この状態を何とかしなくては、根本的に変わることはないでしょう。

「子持ち様」論争を解消するために必要なことは、企業が独身女性や、子どものいない女性たちの意見をきちんと聞いて、それを受け止め、評価制度を成果主義、貢献主義に改めることです。だれにとってもフェアな制度の構築が急務です。

子どもがいようといまいと、産休明けだろうと育休明けだろうと、仕事への貢献度が低ければ、評価が低くて当然です。

少子化が進むこの国において、「子どもを産んで育てることに社会的な価値がある」という意識は大切なことですが、こと働き方に対する企業の人事評価においては「それはそれ。これはこれ」なわけです。

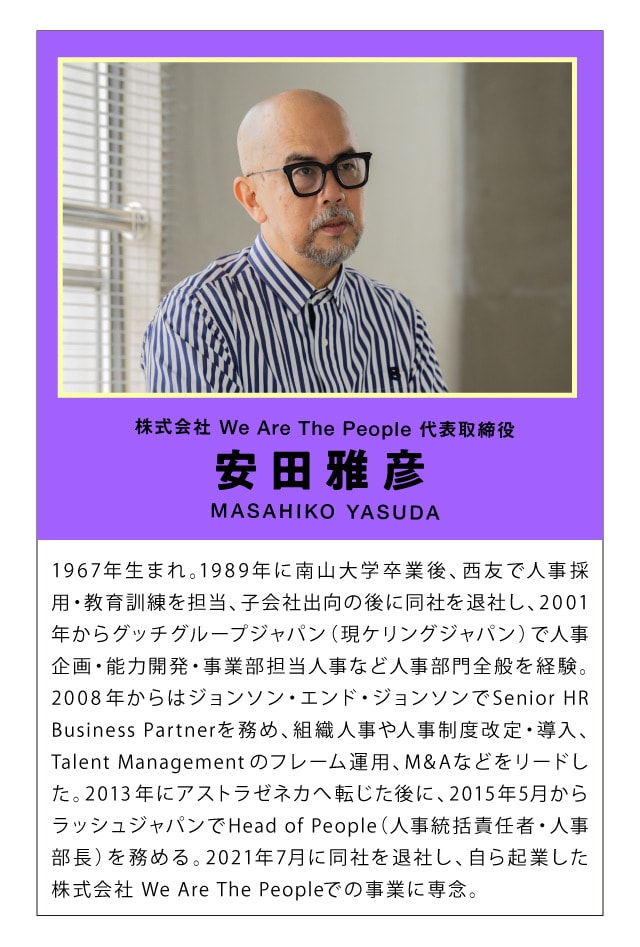

私は外資系企業で18年間、管理職をやってきた経験上、常に部下の「エンゲージメント」を気にしてきました。部下と1on1ミーティングをやらなかった月はありません。

だからこそ「子持ち様」「非子持ち様」に限らず、さまざまな状態の部下の心理状況を把握し、フェアに判断することができました。

誰に言われることもなく、それをやってきたのは、①自分も同じように受けてきた②部下のエンゲージメントが低かったら自分の責任になる、からです。言ってしまえば、気になって仕方がない。

その感覚が、日本の管理職にはありません。その責任を問われないから、管理職に切迫感がないのです。ここが日本企業のマネジメントにおいて、根本的にダメなところだといえるでしょう。

この記事はNTTドコモビジネスとNewsPicksが共同で運営するメディアサービスNewsPicks +dより転載しております 。

取材・文:浜田奈美

編集:鈴木毅(POWER NEWS)

デザイン:山口言悟(Gengo Design Studio)

JP

JP