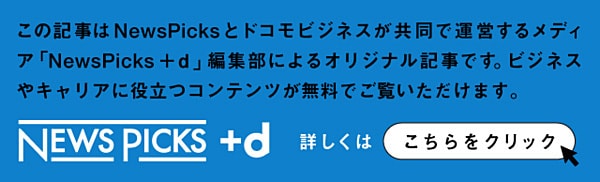

12年で3倍以上。日本食の海外進出

近年、日本食は世界的に人気が拡大し、農林水産物・食品の輸出額は1.5兆円に。過去12年で3倍以上の伸びを見せています。背景には健康志向や和食ブームがあり、コメ(寿司・おにぎり)、緑茶、牛肉、日本酒、焼き芋など種類も多様化しています。

一方で、日本の農林水産業においては、高齢化・後継者不足による生産者の減少が深刻さを増しています。

世界的な需要に応えるために新しい動きをするにも、人がいない、ノウハウもない、世代やスキルが偏っているなどの慢性的な課題が大きな足かせとなっています。そもそも言語や文化の壁の前で立ちすくんでしまう生産者も少なくありません。

その解決の糸口として、農林水産省が展開しているのが、GFP「おいしい日本、届け隊」官民共創プロジェクト(※)です。業種・地域を超えた官民が協力して日本の食文化を世界に広め、輸出人材を育成・確保することが目的です。

(※)GFP=Global Farmers / Fishermen / Foresters / Food Manufacturers Projectの略称

「マッチングなどでプロフェッショナル人材を確保し、企業や団体との連携を深めていきたい。それによって日本の食文化の輸出拡大をすると同時に、地域活性化や生産者支援も実現していきます」(農林水産省 輸出・国際局輸出支援課 中岡菜々子さん)

DAOで異業種から農業にかかわる仕組みを

「異業種人材」と「日本ブランド」づくりの事例で紹介されたうちのひとつが、「ぶどうDAO」プロジェクトです。

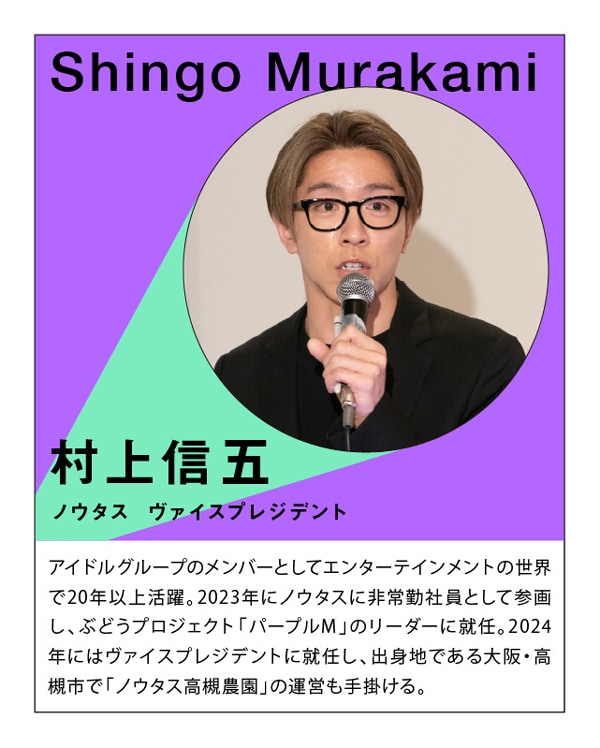

このプロジェクトを主導するのが、現役アイドルと農業ベンチャー・ノウタスのヴァイスプレジデントという二足のわらじを履く村上信五さんです。

「エンタメの経験を生かし、農業や食の課題解決に取り組みたい」と語る村上さん。

出身地である大阪・高槻市で「ノウタス高槻農園」を運営するほか、さまざまな事業にコミットし、畑に出て作業をするだけではない農業とのかかわり、楽しさを体感していると言います。

村上「エンタメにおいても、今はプロセスがひとつのコンテンツとなる時代です。農林水産業においても同じで、そのプロセスが強力なコンテンツとなり、多くの人に知ってもらうことで次の展開につながっていくはずです。

『ぶどうDAO』では、ぶどうの規格外品などを使った和菓子の商品開発に挑戦。協力してくれる仲間を募り、DAO組織で海外進出を目指します」

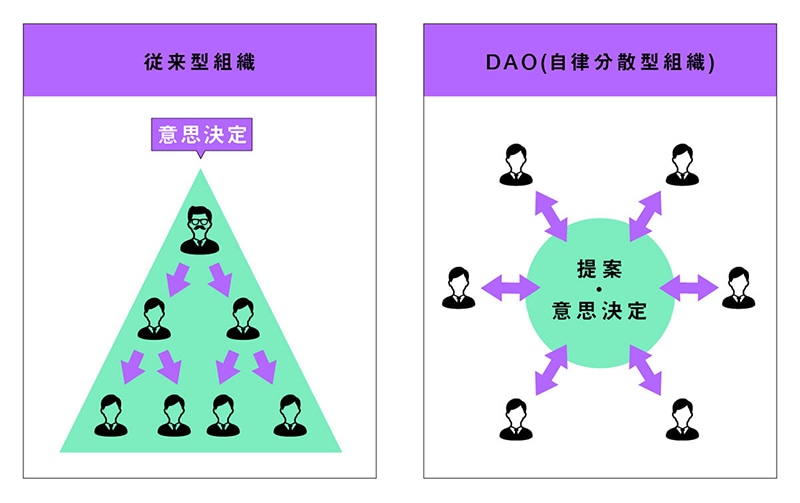

DAOとは、Decentralized Autonomous Organizationの略で、特定の管理者を置かずに事業やプロジェクトを推進する「分散型自律組織」のことです。

村上「農業に少しでもかかわりたいと思っても、一から学んだり、現場に足を運んだりするのは現実的にはなかなか厳しいものがあります。

しかし、DAOは、おのおのが自分が何ができるかを主体的に考え、行動していく組織形態です。これにより、どんなバックグラウンドの方でも事業の推進や組織運営にかかわることができるようになります」

大事なのは、自分のスキルや得意なことを生かして、農業に結びつけていくこと。村上さんはエンタメのスキルや発信力を駆使していますが、販売やマーケティング、財務、ITなどの分野で自分の能力を発揮するチャンスも多くあります。

ぶどうDAOには、すでにプロフェッショナルなキャリアを持つビジネスパーソンから大学生まで、幅広い層が参加。リアル、オンラインなど活動の仕方もさまざまです。

村上「この仕組みを成功事例として、将来的にはスマート農業のノウハウとして広げていきたいですね。僕自身も、生産者と農業や食文化に関心のある人をつなぐ役割をどんどん担っていきたいと思っています」

「おいしい日本、届け隊」での人材マッチング例としては、マーケティングリサーチ、ウェブデザイナー、品質管理、海外営業などの職種や具体的なマッチング事例なども多く取り上げられました。

木桶醤油で海外向けにブランディング

続いては、香川県小豆島で木桶醤油(しょうゆ)を製造販売するヤマロク醤油の海外向けブランディング・輸出の事例紹介です。

日本における木桶醤油は、醤油生産量の1%未満に過ぎません。ヤマロク醤油では、木桶での製法をワインやクラフトビールに例えることで、海外でプレミアムなブランドとして成功しています。

木桶醤油をインスタグラムなどでアピールすることで、多数の海外メディアからの取材も殺到しています。現在、蔵の見学に訪れる年間5万人のうち1万人が外国人だと、ヤマロク醤油5代目の山本康夫さんは海外戦略の成功を語ります。

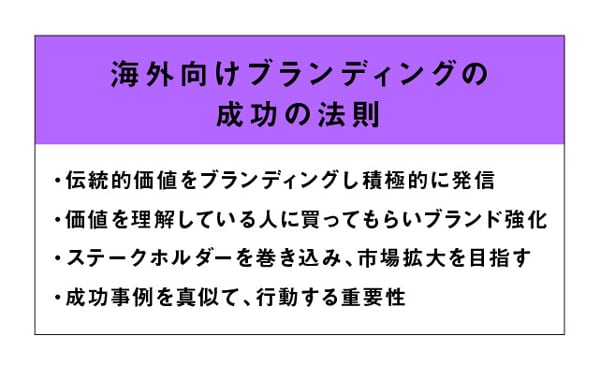

山本「ブランド価値を高めるために、こちらから売りに行くのではなく、価値を理解しているバイヤーに買いに来てもらうのがポリシーです。その結果、海外の富裕層や高品質を求めるシェフ向けに、工業製品の醤油の10倍の値段で販売することが可能になりました」

(写真提供:ヤマロク醤油)

山本さんは、絶滅の危機にある「木桶」の存続のために木桶職人を育成する「木桶職人復活プロジェクト」も立ち上げました。メーカーや業界を越えた有志が集まり、毎年1月に新桶づくりを行っています。

2021年には、醤油メーカーや商社など28社による「木桶仕込み醤油輸出促進コンソーシアム」を設立。世界の醤油市場の1%(約20億円)を木桶仕込み醤油にすることが目標です。

山本「少ない市場を奪い合うのではなく、同じ志を持つメーカーや流通・飲食関係者が連携して市場を拡大すればいい。小さな市場でパイを奪い合うのではなく、世界でシェアを広げてみんなで分け合えばいいと思っています」

もちろん、すべて順調に進んできたわけではなく、ここまでの歩みは失敗の連続でした。しかし、失敗を積み重ねながら、粘り強く学び続けてきたことが今につながっています。

山本「ブランディングや海外展開をどうしたらいいかわからないのなら、まずは成功事例を真似てみることです。もちろん失敗もあると思いますが、そこから独自の価値を加えていけばいい。とにかく行動することが何より重要です」

多様な異業種人材のニーズの高まり

イベントの最後には、日本の食の海外展開をテーマにクロストークも行われました。

登壇したのは、大吉農園専務取締役・大吉枝美さん、北三陸ファクトリーCHRO・菊野陽子さん、パソナグローバル事業本部副部長・堂前隆弘さん、西会津町役場デジタル戦略室・長橋幸宏さんです。

登壇者たちは、「自分たちでは解決できない課題を異業種人材マッチングで解決」(大吉さん)、「海外展開をする中で、さまざまなスキルのニーズがある」(菊野さん)と、異業種人材ニーズの高まりを強調。「海外展開を分解すれば、異業種が活躍できる切り口がいろいろある」(堂前さん)と語りました。

さらに人材不足に悩む地域にとっては、「スキルがなくても、まず地域に来てもらい体感してもらうことから始めることが大事」(長橋さん)というコメントも寄せられました。

多様な人材が日本の食の生産現場にかかわることで付加価値を生み出し、世界に挑戦する──。生産者・かかわる人・世界市場にとって「三方よし」となる、未来の農業のあり方・かかわり方に期待が高まるイベントとなりました。

この記事はドコモビジネスとNewsPicksが共同で運営するメディアサービスNewsPicks +dより転載しております 。

構成・取材・文:久遠秋生

撮影:稲垣純也

デザイン:山口言悟(Gengo Design Studio)

JP

JP