耳は2つで口は1つ

地元カナダの大学を卒業後、2万5000円分の現金とリュックサック1つで来日したポールさんは、幼少期からリーダーとしての経験を積んできました。4歳から始めたアイスホッケーのチームではキャプテンに指名され、高校時代は生徒会長に選ばれています。

阪神・淡路大震災後に一度、カナダに戻り、大学院を経て公立高校で教師となりますが、再び来日し、大阪の女子校で国際教育や留学プログラムの責任者を8年近く務めました。

2005年、愛知万博のカナダ・パビリオンの仕事を手伝うために退職。自らコンサルティング会社を立ち上げて、カナダと日本の企業をつなげるビジネスを始めます。

そんな時に友人に声を掛けられて、小さな人材紹介会社の大阪進出を任されることになります。その後は会社の規模拡大にあわせてアジア各国を飛び回るようになり、持ち前のリーダーシップを発揮して人材ビジネスを成功に導いてきました。

「日本では関西や名古屋の市場を開拓し、アジア各国で事業を進めるためにシンガポールの拠点立ち上げもやりました。国によって文化は違いますが、求められるリーダーシップは同じです。それでリーダーシップについて、どんどん興味を持つようになったのです」

ポールさんはそう話します。もともとの素地に経験が加わり、さらには本を読んでリーダーシップに関する知識もインプットしました。

2013年にランスタッドの日本法人に入社し、4年後の2017年にインドに赴任、CEOとなりました。離職率55%で8年間赤字続きだったインド法人を、14カ月で黒字転換させたといいます。赴任当時はランスタッドの世界38拠点で最下位の業績でしたが、2021年には成長率と利益率で世界トップを達成しました。

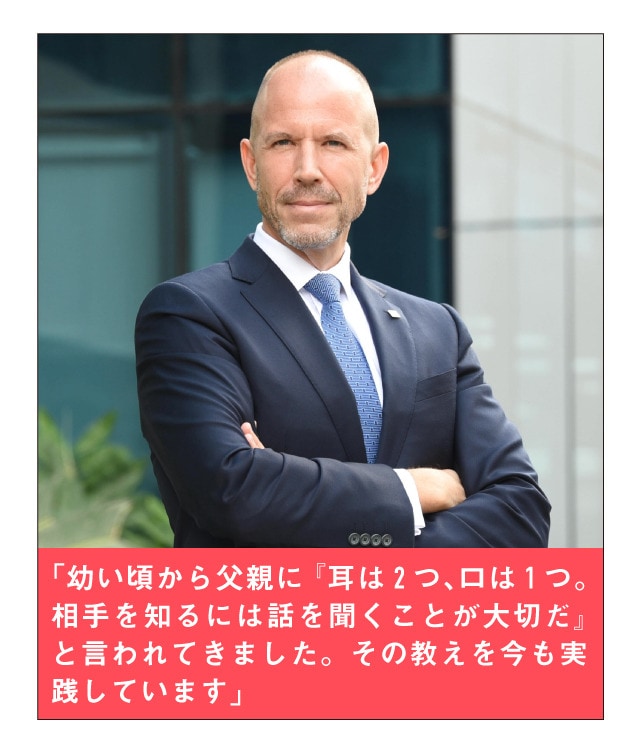

ポールさんがインドで最初に実行したのは、社員の話を聞くことでした。相手の話を聞くことは、ポールさんがリーダーシップを発揮する上で基本となる手順です。

デリーはもちろんムンバイ、チェンナイ、コルカタ、ベンガルールといった地方都市を訪れて、「なぜランスタッドに入ったんですか」「なぜランスタッドに残るんですか」「何かを変える必要があるとすれば、それを1つ教えてください」と3つの質問を投げかけました。

対象となったのは、社員150人。部署や役職は別々ですが、1人につき30分、面談を繰り返しました。社員から発せられた言葉はノート3〜4冊分になったそうです。

「私が知りたいと思ったのは、その人の本当の気持ちです。だから答えが決まっていないオープン・クエッションをぶつけました。インド人は、仕事の話を好む日本人よりもウェットで、最初からプライベートな話をすることが多いです」

これはどちらがいいとか悪いとかではなく、文化の違い。それぞれの話に耳を傾けながら、自分なりに受け止めていったといいます。

この人は正直な性格か、常識はあるのか、チームプレーはできるか、わからない時に相談できるタイプか、“できない”ではなく“できる”というマインドを持っているか、問題を指摘するばかりではなく前向きにソリューションを考えられる人なのか──。

話を丹念に聞き、社員や会社について理解が深まれば、やるべきことも見えてきます。

「会社は人です。優秀な人材が必要です。それは頭がいいとか、いい大学を出ているとかではありません。もちろんそれはそれでいいと思いますが、私はハートやマインドが重要だと思っています。面談の結果、14人の本部長のうち、9人に卒業してもらいました」

聞いたら動く、プロミス・オブ・アクション(POA)で信頼を醸成

話を聞けば必ず動く。聞き取りと行動は表裏一体だといいます。

みんなの時間を使って話をわざわざ聞いておきながら、何のアクションもなし、というのは最も悪いパターン

もっとも多くの社員に質問を投げ掛け続けたのは、組織の再編成だけが目的ではありません。社員が抱えている問題をクリアにする狙いもありました。

「例えばある社員は、ムンバイからデリーに出てきたら空気が悪くて、娘が喘息になり困っている、と打ち明けてくれました。それで私は、『もしムンバイに戻るなら応援しますよ。ポジションも考えますよ』と話し、人事にも声を掛けました。のちほど人事から連絡をもらった彼は、ここまでケアしてくれるのか、と喜んでくれました。仕事に対するモチベーションはグンと上がったそうです」

POAは信頼を醸成します。それを身をもって知ったのは、日本から帰国して大学院で学びながらカナダ・バンクーバーのホテルでアルバイトをしていた時だといいます。

「伝統のある高級ホテルで、かっこいいユニフォーム姿でベルマンやドアマンにコンシェルジュもやりました。サービス業なので、お客さんに怒られることもあります。でも、頼まれたことをこなして約束を守ると、そのお客さんはまたホテルに帰ってきてくれるんですね。リピーターになって、知人も連れてきてくれる。口コミでも広めてくれる。POAでクレーマーをファンに変えることだってできたのです」

壁は、たてるのではなく潰す

仕事の足を引っ張っている「壁」の存在も、話を聞かなければ知ることができません。特に文化や伝統が違う相手と知らない土地で仕事をする時は、思わぬ「壁」が立ちふさがっていることがあるといいます。

でもそれは現地の人にとっては当たり前であることもあるため、丹念に聞き出さなければ、気づかずに見過ごしてしまう場合さえあります。

インドでは、独自の商習慣が「壁」になっていました。

「グローバルなルールでは、請求書を発行してから180日以内に入金がなければ、売り上げとして計上できません。日本では、ほとんどが30日以内に支払われますが、インドでは2割ぐらいが180日を超えてしまう。これはもう文化なので簡単には変えられません。

それで私は150日を過ぎても入金がないところを経理にリストアップしてもらって、この“壁”を潰す作業に取り掛かりました。相手先の社長に直接電話をして、『もしかしたらこちらのミスかもしれませんが……』と丁寧に、下手に出ながら伝えていったのです。

そうするとだいたい『わかりました、すぐに調べて連絡します』となるので、そこからはちょっと強引に『こちらも決算も近いので、いつ連絡してくれますでしょうか』と踏み込みます。すると『今日中に』と約束してくれて、10社中9社はすぐに振り込んでくれました」

むろんこれは経理担当の社員では、取引相手の社長と直接交渉するのは難しかったでしょう。ポールさんがCEOだったから、相手もむげにできなかったと考えられます。

「壁を見つけて潰すのもリーダーの大事な役割です。日本では、部下の前に壁をたてるリーダーが多い気がします。一生懸命に頑張っているのに、新しい課題や宿題を与えたり、リポートの提出を求めたり……。

私は逆だと思うんです。話を聞いて、どんな壁があるのかを知り、それを潰すのがリーダーの仕事なんだと。こちらが壁を潰せば、やれない理由がなくなります。言い訳ができなくなるんです。だから私は毎日、会社で話を聞き、“壁”を探してます」

そんなポールさんも、「これだけは聞き入れない」という話もあります。それは人に対する不平不満です。

人に対する不平不満は無視

「自分の部下について、このことが気になるとか、最近はパフォーマンスが悪いとか、そんなことだったらいいんです。NGは、同僚やボスに対する文句や愚痴。人間関係はいろいろあると思います」

「ただ、もし何か問題があるのであれば、それは自分で解決すべきです。大人同士ですからね。私に告げ口をするのは、プロフェッショナルとしての振る舞いではないし、そんな相手を私は信頼できません」

話を聞き、壁を潰し、仕事をやれる環境をつくったら、あとは同じ方向に進むようにリーダーシップを発揮するだけです。

「最初はみんなバラバラでしたが、なんのためにこのビジネスをやっているのか。自分のミッションはなんなのか。真の目標“トゥルーノース(True North)”をみんなで考えてつくって、それをインド中に伝えて回りました。

CEOは会社のカルチャーの代表であり、アンバサダーです。だから全社員に毎日、何度でも繰り返し繰り返し、トゥルーノースを伝えなければならないと思っています」

赤坂にあるランスタッドのオフィスは、部署のゾーンごとに名称がつけられています。CEOの部屋は、入り口に「True North」と書かれていました。

この記事はNTTドコモビジネスとNewsPicksが共同で運営するメディアサービスNewsPicks +dより転載しております 。

取材・文:二口隆光

写真提供:ランスタッド

デザイン:山口言悟(Gengo Design Studio)

編集:野上英文

JP

JP