日本航空株式会社

IoTで社員の安全を守る JALが挑んだ実証実験

社員健康管理システムで得た成果と現場の声

NTTドコモビジネス クラウド基盤

NTTドコモビジネス モバイル通信

日本航空株式会社

IT企画本部 IT運営企画部 次世代技術企画グループ

藤浪 俊企氏

「NTTドコモビジネスとは、以前から新技術を紹介していただき、一緒にモノづくりを行ってきた共創関係があります」

日本航空株式会社

IT企画本部 IT運営企画部 企画グループ アシスタントマネジャー

竹村 秀幸氏

「NTTドコモビジネスには幅広いソリューションの実績がありましたので、パートナーとしての信頼感がありました」

課題

夏場の体調管理を目的に

空港の地上スタッフを対象に実証実験を開始

「世界で一番お客さまに選ばれ、愛される航空会社」を目指す日本航空株式会社(以後、JAL)において、2014年6月から続けている取り組みが「チャレンジJAL」である。この施策は新たな商品・サービスの導入やチャレンジする人をサポートすることを目的としている。

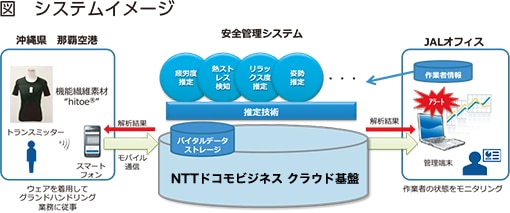

そのプロジェクトの一貫として、2015年8月に実施されたのが「着衣型のウェアラブルデバイス“hitoe ® ”を活用した実証実験」だ。“hitoe ® ”は着るだけで心拍数などの生体情報の取得が可能であり、今回の実証実験では屋外で働く社員の体調管理を目的に、取得データをクラウドで収集・分析するシステムが利用された。

JALの藤浪 俊企氏は「NTTドコモビジネスから“hitoe ® ”を紹介してもらい、活用法の検討を重ねた中から熱中症対策に利用するアイデアが生まれました。熱中症は夏場に屋外で活動する人にとって身近なトラブルであり、この実証実験により熱中症対策の強化が図られ、社会貢献にもつながるのではという思いもありました」と、プロジェクトのきっかけを振り返る。

整備業務の経験がある竹村 秀幸氏は、“hitoe ® ”によって体調管理が行われるようになれば、現場で働く人たちの安全性の向上や安心感につながると語る。

「夏場の屋外作業は照り返しが強く、気温の高い中での作業となります。また格納庫内は気温が40度になることも。そのような場所で業務を行う際、“hitoe ® ”でモニタリングされていれば、安心して作業することができます。従来、社員の熱中症対策は重要課題でしたが、水分や塩分の補給を促す程度で健康状態を定量的に管理するレベルには至っていませんでした。そこで今回、沖縄県那覇空港にて航空機の誘導や貨物の積み卸しなどの作業を行うグランドハンドリング業務に携わる社員を対象に実証実験を行いました」

このページのトップへ

対策

社員3名が実証実験に参加

“hitoe®”で取得したデータをクラウドで分析

那覇空港のグランドハンドリング業務を担う部門にも、体調管理について積極的に取り組みたいという考えがあったため、プロジェクトはスムーズに進んだ。

実証実験には、荷物の運搬や積み降ろしを行っている3名の社員が参加。“hitoe ® ”を使って収集した心拍数のデータをトランスミッター経由でスマートフォンに転送し、クラウド上に構築したシステムに取り込むことによって身体状態のチェックやデータ分析などを行った。

実証実験に参加した沖縄エアポートサービス株式会社(以下、OAS)の長濱 克樹氏は、「作業中は大量の汗をかくため、夏場は最低でも毎日1回は着替えています」と話す。同じくOASの我如古 裕康氏は、「このまま作業を続けると熱中症になるのではと思ったことがあります。頭痛とともに身体が熱を持ち始めたのです。そのような場合は、休憩スペースで身体を冷やすようにしています」と、対応策を語る。

作業中、体調に異変が生じても、責任感の強さゆえに無理をしてしまう社員もいると話すのはOASの執行役員・業務室室長の黒島 透氏だ。「グランドハンドリング業務はチームで行うため、メンバーに迷惑がかかるという心理から、無理をしてしまうことがあります。そのため上司がメンバーの状況をチェックし、体調が悪そうな社員を休ませたり、早退させたりしています」

なお、実証実験のシステムはNTTドコモビジネスのクラウド基盤を利用して構築され、接続するネットワークとしてNTTドコモビジネスのモバイル通信サービスが採用された。藤浪氏は、クラウドを利用することに対する不安はなかったと話す。「JALでは早くからクラウドの活用を推進しており、セキュリティについては、クラウドか否かより、クラウド上でどう守るかを考えるべきというスタンスです。今後、たとえばワークスタイル変革を進めていく中で、どこからでもアクセス可能な環境を構築しやすいクラウドには大いに期待できます」

このページのトップへ

効果

社員の熱ストレスを可視化し

熱中症に対しいち早く適切な対処が可能に

社員の体調を可視化し、早く発見できれば、重症化する前の対処が可能になる。人の目による確認には限界があるため、IoTを活用し早期発見を目指すというのが今回の実証実験の趣旨だ。

今回のデータを送信するための装置は、作業の支障にならないのだろうか。OASの上原 貴宏氏は「実証実験用のインナーウェアを着て荷物の積み降ろし作業を行いましたが、トランスミッターやスマートフォンは支障になりませんでした。今回は短期間でしたが、仮に毎日着用することになっても問題ないと感じました」との感想だ。

「実証実験では、“hitoe®”で作られたシャツを着て、スマートフォンを持ち歩くことになります。バッテリーの残量にも気を配る必要があります。当初現場への負担を心配していましたが、不満もなく順調に進み、懸念は杞憂に終わりました」と、藤浪氏は語る。

黒島氏は荷物の積み降ろし作業だけでなく、他の作業においても多くの社員の体調状態を確認できるようになれば、大きなメリットが生まれると話す。「空港内での作業には、何かが起きると大事故につながる危険性があります。今回のようなシステムでその兆候を捉え、迅速かつ適切な対応ができれば、より安全性を高められます。たとえば空港内を走るバスや航空機を牽引する車両のドライバーにとっても有効でしょう」

「同様の仕組みを用いて、冬場に北国の空港で働く社員の体調をチェックし、防寒の状況を調べるといった用途にも使えるのではないでしょうか」と、竹村氏も今後の展開を語る。

“hitoe®”のようなウェアラブルデバイスを使えば、IoT を活用し、“モノ”だけでなく、“人”の状態を定量的にチェックすることができ、社員の健康状態を把握し、安全を確保することが可能になる。IoTの活用方法を考える上で、今回のJALの実証実験は大いに参考になると言えるだろう。

※“hitoe®”は日本電信電話株式会社と東レ株式会社が開発した、着衣するだけで心拍数や心電位を取得できる機能繊維素材です。

このページのトップへ

日本航空株式会社

概要

定期航空運送事業及び不定期航空運送事業、航空機使用事業、その他附帯する又は関連する一切の事業を行っている。

「日本航空株式会社」導入事例印刷用ファイルのダウンロード

「日本航空株式会社」導入事例印刷用ファイルのダウンロード(596KB)

PDFファイルをご覧いただくためには、「Adobe Reader」がインストールされている環境が必要となります。

PDFファイルをご覧いただくためには、「Adobe Reader」がインストールされている環境が必要となります。

(掲載内容は2015年12月現在のものです。)

関連リンク

JP

JP