復建調査設計株式会社

いつでも、どこにいても電話が利用できる環境を実現

テレワーク、フリーアドレスなどの柔軟な働き方に対応

復建調査設計株式会社

取締役常務執行役員

経営管理本部長

髙濵繁盛氏

「昨今、組織改編の頻度が上がってきています。以前なら配置替のたびに業者に頼んで1日が潰れ、名刺の電話番号を変える手間が生じていましたが、いまはそうした負担が大きく軽減されていますね」

復建調査設計株式会社

経営管理本部 経営企画部

情報システム室長

栗栖賢次氏

「導入時から現在に至るまで、都度、問題の解決や設定の相談などでドコモビジネスのサポートをいただいています。導入して終わりではなく、運用までの手厚い支援は大変ありがたいと感じています」

課題

デスクに縛られた固定電話が業務や運用面でムダな稼働、コストを発生

テレワーク、フリーアドレスなどの

柔軟な働き方に対応できる電話環境へ刷新

復建調査設計は、創業以来「進取・協力・信頼」を社是に土木インフラの設計や、地質調査、測量などを中心とした事業を全国で展開。総合建設コンサルタントとして国づくりの一端を担ってきた。企業理念に掲げる「未来社会創造企業」として、今後も存続・成長しながら社会貢献を果たすことを目指している。同社では誰もが働きやすい職場環境づくりにも積極的に取り組んでおり、「広島県働き方改革実践企業」にも認定されている。より柔軟な働き方の実現に向け、同社では積極的な取り組みを進めている。

「私たちのみならず、業界全体で人材不足が深刻化しています。これを受けて業界では若い人材の確保に向けてAI、IoT、ドローンなどによる現場業務のスマート化を図っている状況です。これに合わせて、オフィスに縛られない多様なワークスタイルに対応していく必要性を感じていました。たとえば、電話については社員個人の携帯電話を業務で利用する頻度が高まり、社用スマホを貸与して欲しいという声が日増しに増えていました。しかし、既存の固定電話システムが稼働している以上、電話にさらなるコストはかけられません。そこで、次に固定電話システムが更改されるタイミングを狙っていました」と当時の状況を語るのは、取締役常務執行役員 経営管理本部長の髙濵繁盛氏(以下、髙濵氏)だ。

既存の固定電話システムでも、いくつかの課題が生じていた。オンプレミスのPBXを軸とした物理的な設備で構成されているため、故障対応などの運用管理にランニングコストがかかり、しかも更改時には大きな設備導入コストを負担する必要があった。加えて、業務上でも少なからずムダな稼働やコストが発生していたと経営管理本部 経営企画部 情報システム室長の栗栖賢次氏(以下、栗栖氏)は続ける。

「まず、電話がデスクに固定されているため取り次ぎ、折り返しの手間が生じていることに加え、社外で電話を利用する際には社員所有の携帯電話に頼らざるを得ない状況でした。さらに運用面でも異動や拠点のレイアウト変更のたびに工事が必要になり、外部に委託する費用や工事で電話が使えない状況も生じていたのです。いつまでも電話がオフィスのデスクに縛られたままでは、将来的なテレワーク、フリーアドレスといった、柔軟な働き方の実現を妨げる要因になりかねないと考えていました」(栗栖氏)

そこで同社では、固定電話システムが次にリースアップを迎える2020年に向けて、2018年より電話システムの刷新のための情報収集、さまざまなサービスの比較検討をスタートした。

対策

固定電話を廃止し、全社員にスマホ貸与、加えてBCPも強化

スマホを内線電話として活用することで

いつでも、どこでも繋がる電話環境を構築

既存の固定電話システムをそのまま継続する選択肢も残しつつ、同社では複数のキャリア、ベンダーのサービス情報を収集。徹底した比較検討を行う。既存システムの継続を視野に入れていた理由は、オンプレミスのPBXをクラウドに切り替え、会社の電話にスマホを利用することに一抹の不安を感じていたためだ。「たまたま、知り合いの会社がドコモビジネスのオフィスリンクを利用しており、かなりいいという評判は聞いていました。いろいろなサービスを比較していた時期だったので、そのときは半信半疑でしたね。しかし、実際にドコモビジネスに話を聞いてみると、かなり実用的に使えそうだと感じました。しかも、社用スマホを含めてワンストップで提供してもらえる、従来のシステムよりもコストが抑えられる提案があったため、ドコモビジネスをパートナーに選定、オフィスリンクの導入を決断したのです」(栗栖氏)

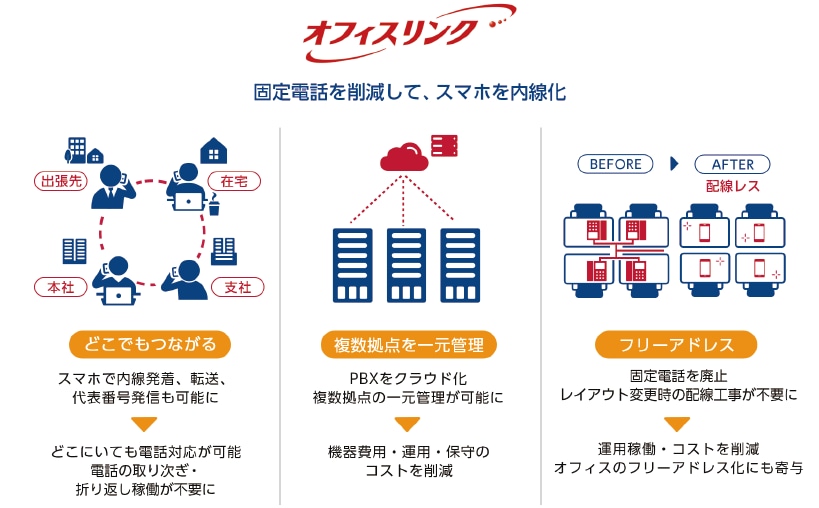

同社が導入を決めた「オフィスリンク」は、既存の電話システムとドコモネットワークをつなぎ、ドコモの携帯電話を内線化できるサービス。インターネット環境に依存しないクリアな音声品質、100種以上のPBXに対応、端末1台に外線・内線番号を集約できるといった特長がある。つまり、クラウドPBXをオフィスリンクにつなぎ、社用スマホが高音質な電話として利用できることが、同社の狙いに合致したわけだ。

当初は、じっくりと社内体制を整えて、オフィスリンクの電話環境に移行する計画だった。しかし、新型コロナ感染症の蔓延により、急遽、導入が前倒しになったという。「コロナ禍の前に導入の準備を進めていたおかげで、すぐに全社員に社用スマホを貸与し、テレワークへと切り替えました。おそらく、事前準備がなかったら1年、2年は遅れていたと思います。テレワークのルール策定、サテライトオフィスの準備、時差出勤制度の導入なども済ませていたため、かなりスムーズなコロナ対応ができました」(髙濵氏)

こうして、コロナがトリガーとなり同社にオフィスリンクと社用スマホが一斉導入された。充分なテスト運用ができなかったため、切り替え当初は既存の固定電話システムも併用して利用。半年ほどの経過したころに電話の利用が安定、社内や顧客にも定着したため、完全に新たな電話環境に一本化された。

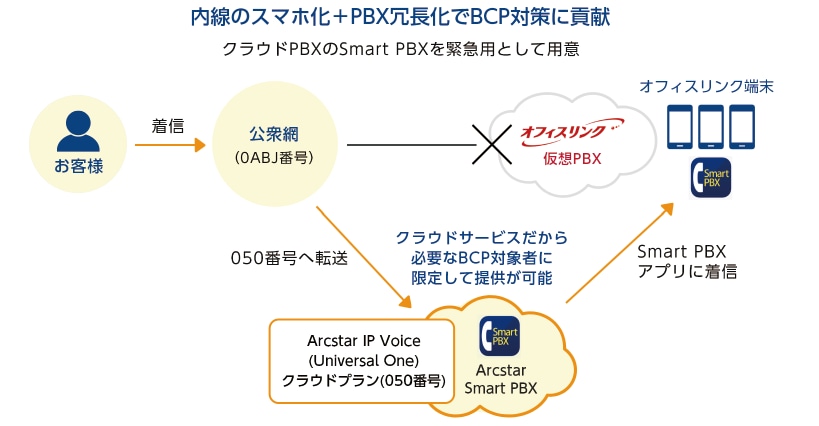

また、BCP対策の一環として電話回線をキャリア冗長にアップデート。これはクラウド型PBXサービス「Arcstar Smart PBX」と法人向けIP電話サービス「Arcstar IP Voice」を組み合わせることで、ドコモ回線がつながらなくなった際には他社の携帯電話回線に切り替わるというものだ。「電話が使えないと事業に大きな影響が出ます。そこで、どんなときでも電話を受けられる手段を確保しておく必要があったのです。」(栗栖氏)

このように電話環境をすべてクラウドで提供できるところもドコモビジネスの強みだ。

効果

電話の取り次ぎ、折り返しといったムダな稼働がなくなり業務効率向上

異動や組織改編に伴うレイアウト変更は工事不要となり

運用面の負担が大幅に低減

現在、復建調査設計の本社、全国の拠点で働くほぼすべての社員が社用スマホを活用している。クラウド電話帳、MDMの導入により利便性と安全性も担保されている。社員の電話番号は050で統一されているものの、本社・支社・支店の082、03から始まる代表番号はそのまま残されている。こうしたオフィスリンクによる社用スマホの活用により、さまざまな効果が生まれているようだ。

「スマホを持って歩けば、どこにいても電話が取れるようになったことが最大の効果です。従来のような取り次ぎ、折り返しの依頼といったムダな稼働がなくなり、かなり業務効率の向上に寄与していると感じています。電話の使い勝手が格段に上がったため、コロナが収束した現在は社用スマホの持ち帰りを制限しています。電話に追いかけ回されるのは勤務中だけでいい、快適な働き方への配慮です」(栗栖氏)

「スマホは非常に優れたコミュニケーションツールです。会議や商談中で電話がつながらないときは、チャットアプリに要件を送れば話は済みます。このようにコンタクトレスが解消されたことで、かなり生産性は上がっていると思いますね。新たな働き方改革の施策を進める際にも、オフィスに固定された電話に縛られることなく実行できるようになったことは、大きなメリットの1つではないでしょうか」(髙濵氏)

今後も同社では、働き方改革の二の矢、三の矢を積極的に推進していく方針だという。「東京支社でのみ導入しているフリーアドレスを、今後、全社展開していきたいと考えており、生産性の向上につながる働き方改革には継続して取り組んでいきます。また、働き方改革に限らず、これからは事業全体でのDX化が必要になるでしょう。さまざまなDXを手がけるドコモビジネスの力を借りながら、私たちも事業のDX化を進めていきます」(髙濵氏)

復建調査設計株式会社

事業概要

1946年(昭和21年)、戦災からの復興を旗印に設立。創業以来「進取・協力・信頼」を社是に地質調査や測量、建設コンサルタントの分野を中心に総合建設コンサルタントとして国づくりの一端を担う

(PDF形式/796 KB)

(掲載内容は2025年4月現在のものです)

関連リンク

JP

JP