IT部門の業務属人化から解消する有効な方法とは?

多くの企業で慢性的なIT人材の不足が深刻化する中、IT部門の業務を停滞させる一因となっているのが「業務の属人化」です。この属人化を放置すると、該当する担当者の退職・異動時に業務の停滞・遅延を招き、品質や生産性の低下などを招くデメリットがあります。この問題を解消してメリットを生みだす有効な対処法について解説します。

目次

2030年、日本では80万人近いIT人材が不足する可能性がある

少子高齢化が進む日本では、労働可能人口の減少に伴う人材不足が深刻化しています。とりわけ、昨今のクラウドネイティブやテレワーク、ハイブリッドワークの普及、さらにDX需要の高まりから、それらを推進するIT人材は今後ますます不足していくと考えられています。なぜなら労働可能人口の不足に加え、ITの急速な進化およびIT業界の需要拡大が顕著であるためです。経済産業省委託事業の調査では、2030年、最も悪いシナリオでIT人材は79万人不足すると予測されています。これに関連して、IT人材の量のみならず質も問題視されているのをご存じでしょうか。企業が本当に必要とするITスキルや経験を持つ人材がいないため、なかなか社員の採用が進まず人材不足を加速させているという背景もあります。

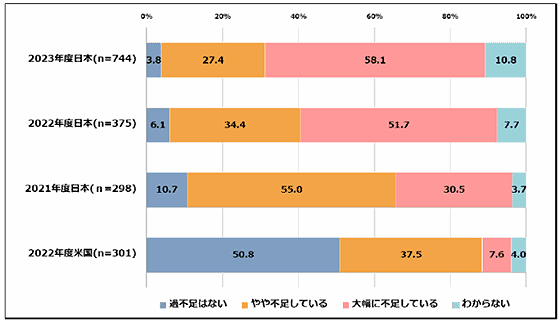

IPAの「DX動向 2024」によると、DXを推進する人材の「質」の確保について2021年度と2023年を比較すると「過不足はない」と回答した企業が10.7%から3.8%に減少する一方で、「大幅に不足している」と回答した企業は30.3%から58.1%と大幅に増えています。質の高いIT人材が圧倒的に不足する売り手市場となっています。そのため、これから先、条件を満たすITスキルを持つ社員人材の確保はますます困難になっていくと考えるべきでしょう。

DXを推進する人材の「質」の確保(経年変化および米国との比較)

ここまで質の高いIT人材の不足が加速した背景には、DXに取り組む企業の割合が増加し、それに合わせてDXの推進に必要な優秀な社員を求めるニーズが高まっていることが考えられます。新たなIT人材の確保がままならない中、IT部門のシステム運用保守といった通常業務とDX推進を並走させるためには、既存の業務体制を見直し、限られた人数で業務・作業を効率的に回していく体制を構築することが大切になってくるでしょう。

このような状況を打開するためには、IT人材不足という構造的な課題に正面から向き合い、業務の見直しや再設計による業務効率化を進めることが欠かせません。現場に求められるITスキルや業務要件を正しく理解し、それらに合致した適切なツールの機能を最大限に活用することで、限られた人材でも高い成果を上げることが可能となります。また、属人化を防ぐためにも、業務やシステムの運用には標準化された資料、いわゆるプロセスやドキュメントの整備も求められます。

DXの本質的な目的は、単なるデジタル技術の導入ではなく、企業活動全体の変革と価値創出です。その実現には、全社的な合意形成と段階的な実施計画が不可欠であり、IT人材の数やスキルだけでなく、会社としての体制そのものをどう整備するかが成否を分ける鍵となります。

特に注目すべきは、DX推進を支援する具体的な方法についての情報が多くの企業にとって不足している点です。実効性ある推進体制を整えるには、プロジェクトの進め方やリスキリングの一覧、ツール選定や外部サービス活用など、ステップごとの具体策を整理し、社内資料として共有する必要があります。また、国や自治体、IPAなどが提供する無料でダウンロードできるガイドラインや支援ツール、教育コンテンツも有効活用すべきでしょう。

当記事では、最初に見直すべきIT部門における「業務の属人化」をスムーズに解消し、成功に導くための方法について解説していきます。

業務属人化とは? 起こる理由と生じるデメリット

「属人化」とは、業務・作業の進め方、内容などがブラックボックス化し、特定の社員しか把握していない状態のことを指します。おそらく、「その件について自分は何も分からないので、Aさんが詳しいから聞いてみては?」「そちらの件は、進捗状況を分かっているBさんが休みだから確認できません」といったやりとりは、誰もが幾度となく経験しているのではないでしょうか。こうした属人的な業務が多くなるほど、業務プロセスにボトルネックが多く発生することになり、担当する社員の退職・異動時の業務の停滞や遅延、品質や業務・作業の効率、生産性の低下を招く恐れもあります。さらには、顧客に対するサービス品質の低下を引き起こす要因にもなり得ます。

しばしば属人化は、「人材流動性」とともに語られます。人材流動性とは、従業員の退職や転職といった移動の頻度のことです。もともと日本における人材流動性は、国際的に比較すると低い傾向にありました。なぜなら新卒で就職し、定年まで長期的に働き続ける終身雇用制度が根強かったことに加え、年齢や勤続年数などを考慮して賃金や役職を決定する年功序列型などが高度経済成長期から長年根付いていたためです。しかし、昨今の経済情勢の変化、社員の価値観の多様化、働き方改革などにより、終身雇用制度は崩壊の兆しを見せており、多くの企業で柔軟な雇用体制を導入するなど見直す動きが進んでいます。おそらく、今後の日本では確実に人材流動性が高まっていくと考えられます。そして、人材流動性の高まりに比例して、属人化が進んだ業務のスキルやノウハウが失われるリスクも高くなると言えるわけです。

また、「属人化」と「スペシャリスト」は混同されることがありますが、両者には大きな違いがあります。属人化は特定の業務・作業に関係する詳細な知識などを抱え込む人材であり、スペシャリストは特定の分野や領域に対して高度かつ最新の専門知識を持った専門家であり、ノウハウ共有することで所属する部署などの組織を成長・発展させることができる人材を意味します。特に新たな人材確保が難しいIT部門は、属人化が起こりやすい部門といえるでしょう。

IT部門で属人化が起こりやすい理由は、いくつかあります。まず「業務・作業の専門性が高い」ことです。専門的な技術知識やノウハウ、やり方などが必要となるIT部門では、情報の共有が非常に煩雑になります。特定の社員に業務を任せてしまうと、引き継ぎなどに手間がかかることから、どうしても同じ社員が継続して担当するようになります。その結果、特定の社員の経験や勘にもとづく、簡単に言葉や数字で説明できない知識「暗黙知」が担当者に蓄積され、気づけば担当者以外には把握が困難な状況が生まれてしまうわけです。

続いての理由は、「業務・作業が多忙なため教育に時間を割けない」ことです。マニュアル化、ルール化できない暗黙知の共有には、社員の教育が不可欠です。しかし、それには教える側も学ぶ側も、しっかりと時間を確保する必要があるため、日々の業務・作業を回すだけで精一杯の状態だと教育が後手に回り、ますます属人化が加速しまいます。そこで属人化の解消に向けて、まずはゆとりを持って仕事ができる環境をつくる業務の改善、効率化に取り組むのもいいでしょう。

そして3つめが「ポジションを守りたい社員の存在」です。実は属人化を歓迎している特定の社員が少なくないという現実もあります。社内に代わりがいない状況であれば、自身の立場を守れるという考えから、意図的に属人化が進むようにコントロールしている可能性すらあり得ます。最悪の場合、ミスやトラブルが発生しても、報告せずに隠ぺいするような事態を招くため注意が必要です。

また、コロナ禍で進んだ「リモートワークによる情報共有の不足」も属人化が進む一因となっています。社員同士がオフィスで顔を合わせて会話する機会が少なくなると、コミュニケーション不足で引き起こされるミスやトラブル、いわゆるコミュニケーションロスが生まれやすくなります。目の前に相談相手がいない、いちいちメールやチャットで指示を仰ぐのも時間がもったいない、このような状況がいっそう属人化を加速させているのです。

とはいえ、このまま属人化を放置しておくと、組織内にさまざまなデメリットや弊害が生じます。たとえば、特定の社員にタスクが集中することで「長時間労働」につながる可能性があります。業務や作業が担当者のキャパシティを超えた場合、ときには社員の心身の健康に悪影響を及ぼし、休職や退職といった事態を招きかねません。

さらに、「作業内容や進捗状況が不透明」になるという問題も生じます。それに伴い、チームの連携が低下してしまい、業務の停滞・遅延につながるケースも少なくありません。また、「ミスやトラブルの発見や対応が遅れる」という問題も深刻です。万一、担当する社員が不在のときにシステムのトラブルが発生しした場合、復旧が遅れてしまうことも考えられます。もちろん、先に挙げたようにミスやトラブルの隠ぺいがしやすいといった問題もあります。

加えて「求職や退職のダメージが甚大」なことも企業にとって頭の痛い問題です。特定の業務・作業を担当する社員の退職が決まり、うまく顧客情報などの引き継ぎができなかったとしたら、ノウハウの喪失を招くことになります。その結果、サービスや製品の品質低下といった悪影響が及ぶ可能性もあります。そのほかにも特定の社員に業務が集中することで「工数管理ができない」「業務・作業の客観的な評価ができない」「サービスや製品の品質担保や改善が難しい」といったデメリットもあります。このように業務の属人化の放置は、企業にとっては「百害あって一利なし」といえるでしょう。

業務属人化の解消にはITツールを最大限に活用する

特定の社員に業務・作業が集中するという属人化を解消するには、誰にでも業務・作業が遂行できる状態をつくること、つまり業務の可視化と標準化が有効です。これが実現できれば、急な欠勤や異動、離職が生じた場合にも問題なく代行や引き継ぎを図ることができます。そこで、業務の可視化と標準化を実現するベストプラクティスの例を紹介します。

-

棚卸しで業務を可視化する

業務内容や担当者、業務フロー、使用ツールなどをリストアップし棚卸しすることで、どの業務や作業が特定の社員に依存しているかを洗い出します。これにより、業務フローや手順の可視化が可能になり、明確な属人化のリスクが特定しやすくなります。 -

業務の負荷集中を解消する

可視化した業務をベースにして、特定の社員ではなくチーム一丸で業務・作業を担当できる体制を整備しましょう。権限の移譲やスキルや情報の共有を進め、誰もが業務や作業を代行できるようにしておけば、万一、システムの故障が発生しても迅速な復旧が可能になります。 -

業務マニュアル、SOPを作成する

誰が業務を担当しても高い品質を維持できるよう、業務マニュアルやSOP(Standard Operating Procedure:標準作業手順書)を作ることも効果的です。たとえ担当する社員が不在でも、業務フロー図などを記載したマニュアルやSOPがまとめられていれば、日ごろから役立ちます。例えば新しいメンバーなど、チームの誰であっても、業務・作業に対応できる状態にしておくことも重要です。 -

社員の意識改革を行う

社内研修によるナレッジの共有、業務引き継ぎの取り組みを評価する制度づくりなどにより、社員一人ひとりの意識向上につながる施策を進めることも重要です。壁のない風通しのいい企業文化を醸成することで、社員同士のつながりや連帯感が高まることも期待できます。 -

ITツールを活用する

属人化の解消に有効な業務・作業の効率化や自動化、情報共有の円滑化などは、ITツールの活用で容易に達成できることも少なくありません。一例を挙げれば、帳票作成などの定型的な事務作業が人手を介すことなく自動化できるソフトウェアロボット「RPA」、IT部門が持つ知識やノウハウを共有して活用できる「ナレッジマネジメントシステム」、企業が保有する資産の状況を把握して管理を効率化できる「資産管理ツール」、業務手続きを電子化して業務プロセスを自動化できる「ワークフローシステム」、業務手順書や操作手順書といった各種マニュアルを効率的に作成・共有・更新できる「マニュアル作成ツール」などです。

これら一連の対策によって、属人化の問題はかなり改善されるはずです。しかし、そこまで時間と工数を割いて取り組みを進めるのが困難な状況であれば、IT部門の業務・作業をアウトソーシングすることを視野に入れてもいいかもしれません。アウトソーシングを選択することで業務の負担が劇的に軽減できるほか、専門知識を持つプロの技術者による常時対応により、さまざまな問題が早く解決できるようになります。業務の属人化を解消するだけではなく、システムトラブル時の速やかなリカバリーで被害を最小限にとどめられる、社内の人的リソースをDX推進などの業務・作業に充てられるといったメリットも生まれるでしょう。

業務プロセスを自動化するおすすめのツールとは

IT部門における業務の属人化を解消するために、優先順位の高い項目の1つがシステム運用や業務プロセスの自動化です。ただし、自動化に関するノウハウがないまま「見切り発車」で始めようとすると、事前の想定を上回る工数が必要になってしまう場合があります。

運用自動化プラットフォーム「Kompira」は、株式会社フィックスポイントが提供するIT運用や業務プロセスの自動化を実現するソリューションです。従来人手で行うことに対して、最適化された運用業務をそのまま自動化しても効果は限定的です。Kompiraは、自動化の効果を最大化する運用の仕組みを実現できます。

Kompiraの導入により、対応漏れの防止や運用業務の軽減、運用品質の向上などが期待できます。さらに、業務プロセスごとの自動化ソリューションも提供しているため、アラート判断自動化、電話通知自動化、構成管理自動化といった業務単位の自動化も可能です。加えて、セキュアなリモート環境構築や業務フローの自動化を実現するサービスを提供しています。これにより「属人化した運用の仕組み」を劇的に変えることが可能になるのです。

Kompiraの導入を進めるにあたっては、パートナーの選定がカギを握っています。NTTドコモビジネスはKompiraの販売元である株式会社フィックスポイントとの業務提携による強力なパートナーシップのもとで、お客さまのIT運用や業務プロセスの自動化を強力にバックアップします。そのほかにも、NTTドコモビジネスでは業務の属人化解消に向けて利用・活用できるさまざまなツール、ノウハウをご用意してサポートいたします。属人化を打開できる頼れるパートナーをお探しなら、NTTドコモビジネスにご相談ください。