IT資産管理とは?

IT資産管理ツールに求められる機能や選定のポイントを解説

サイバー攻撃の巧妙化や被害の拡大により、セキュリティ対策の見直しや強化が急務となっています。その際に意識したいのは、サイバー攻撃の対象となるIT資産の管理です。

目次

IT資産管理とは

「IT資産」とは、企業が所有するPCやサーバーなどのハードウェア、OS、アプリケーションおよびライセンスを含むソフトウェアなどを指す。細かいところではプリンターやネットワークカメラなどの周辺機器デバイス、外付けの記憶媒体、ルーターやハブといったネットワーク機器も対象となる。

セキュリティ対策の見直しや強化を図る際、まずはIT資産を正しく把握することが第一歩となるため、近年このIT資産を管理する「IT資産管理」の重要性が指摘されている。

具体的には、IT資産を一元的に把握・管理することに加え、ソフトウェアライセンスや保守サービスなどを適切に契約・更新するなどの業務が「IT資産管理」に含まれる。

つまり、企業のコンプライアンスにも関わり極めて重要であるということを心しておきたい。

増加し続けるサイバー攻撃によりIT資産管理がより重要に

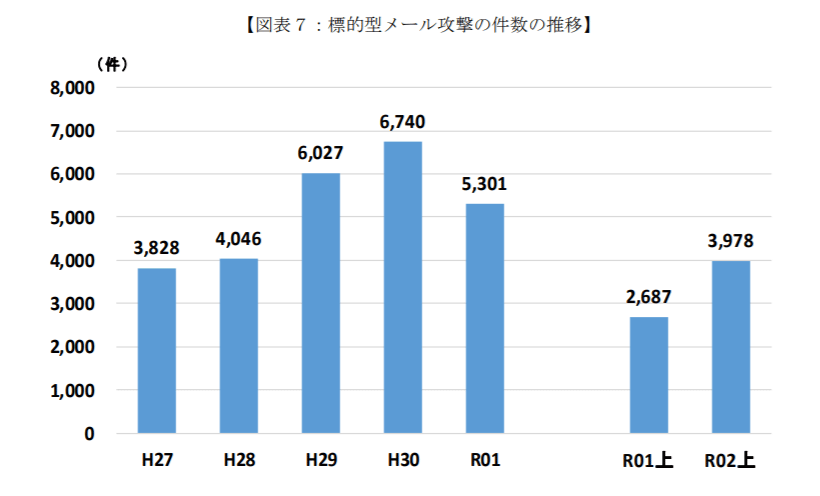

サイバー攻撃は年々増加し続けている。警察庁が発表した「令和6年上半期におけるサイバー空間をめぐる脅威の情勢等について」を見ると、サイバー犯罪の検挙数は平成26年度以降増加を続けており、令和5年度は12,479件に達し、前年度の12,369件から100件以上も増加していることが分かる。

サイバー犯罪の検挙件数の推移

出典:「令和6年上半期におけるサイバー空間をめぐる脅威の情勢等について」(警察庁) [PDF p11]

また、脆弱性探索行為などの不審なアクセス件数、ランサムウェアの被害報告件数の増加も確認されており、企業の情報資産を狙ったサイバー攻撃を受ける危険性が増しているという状況も読み取れる。

こうした状況を受け、あらためてセキュリティ対策の強化を検討している企業は少なくないだろう。その際に意識したい重要ポイントの1つとして、IT資産管理の強化があると言える。この強化はコストと位置づけるより、むしろ投資と考えるべきであろう。

脆弱性やインシデント対応のため、IT資産管理は必須

セキュリティ対策を適切に実施するにあたって、自社のITインフラ上で使われているクライアントPCやサーバーといったIT資産の把握は欠かすことができない。社内で使われている端末やその状況が分からなければ、セキュリティ対策において抜けや漏れが発生する恐れがあるためだ。IT資産を可視化できず、適切な対策がとれない状況は、次の例を見てわかるとおり避けるべき事態である。

具体例としては、適切に管理されていない端末において脆弱性が放置され、それを踏み台にして攻撃者の侵入を許してしまうといったケースがある。たとえばサポートがすでに終了しているOSが業務で使われ続けていたために、放置された脆弱性を突いてマルウェアが侵入し、社内のシステムに蔓延するといった例があげられる。

インシデントが発生した際、その影響範囲の特定が困難になることも重大問題の1つだ。サイバー攻撃を受けた際、適切に管理されていたサーバーだけではなく、管理対象から漏れていたにも関わらず多くの重要な情報が蓄積されていたエンドポイントが侵入を受けており、当初の想定よりも多くの情報が流出していたといった事態も起こりえる。

これらのトラブルを防ぐ上でIT資産管理は極めて重要だが、組織の規模が大きく、対象となる端末の数が数千、数万となると管理するのは容易ではないだろう。そこで活用されているのが、IT資産管理ツールやエンドポイントマネジメントなどと呼ばれているソリューションである。

これらのソリューションは、IT資産の情報、具体的にはエンドポイントのハードウェア情報やOSの種類、修正プログラムの適用状況、インストールしているアプリケーションなどの情報を収集し、ネットワーク経由で管理サーバーに送信するといった機能を備えている。これにより、IT管理者はIT資産の状況を容易に把握することが可能になるというわけだ。

IT資産管理ツールの主な機能

では、IT資産管理ツールに求められる機能を一般的な観点から説明していこう。

まず、ハードウェアやソフトウェアといったIT資産をオンラインで検出・可視化し、一元管理する機能が挙げられる。ハードウェアについては、更新時期の検討やサポート切れ機器の洗い出しなどに活用できる。また、ソフトウェアについても、ライセンスの付与状況を把握し、不要なライセンスの停止やライセンス切れの未然防止といった対応が可能だ。

次に、パッチファイルの適用やソフトウェアアップデートなどを一括で実施できる、エンドポイント管理機能がある。特に、管理対象のエンドポイント数が多い場合には、パッチ管理やアップデート管理が煩雑になりがちだが、IT資産管理ツールを使用すれば、すべての端末を漏れなく最新状態に保ち、セキュリティリスクを低減することができる。

また、リモートでログを収集し、エンドポイントの使用状況を把握する機能もある。長期間使用されていない機器の洗い出しや、予期しない時刻に使用されている端末の特定といった活用が可能だ。さらに、万が一攻撃を受けた場合には、端末のロックや初期化などの制御を行う機能も備えており、被害を最小限に抑えることができる。

IT資産管理選定のポイント

このIT資産管理のためのソリューションを選定する際にチェックしたいのは、従業員が勝手に持ち込んだPCなど、把握していないエンドポイントを検知できるかどうかだ。IT資産管理ツールの中には、「エージェント」と呼ばれるプログラムをインストールしたPC「のみ」を管理対象とするものがある。そうしたツールの場合、従業員が勝手に社内に持ち込んだPCによる、いわゆる「シャドーIT」を把握することができず、IT資産管理が不十分になる恐れがある。

また、自社の規模や状況に合わせ、管理できるエンドポイントの上限数を把握することも重要だ。加えて、管理対象となる端末数が数十万台など多数にのぼる場合には、情報の取得に時間がかかったり、通信量が増大したりする可能性もある。そのため、実際に運用を開始する前に、使い勝手についても把握しておく必要があるだろう。

対応OSにも注目する必要がある。たとえバッチファイルの自動更新機能や脆弱性診断機能を備えていたとしても、対応していないOSでは意味をなさない。効果的なIT資産管理を実施するためにも、選定時には自社で使用しているサーバーOS、クライアントOSが網羅されているかを確認しよう。

さらにグローバルに事業を展開しているのであれば、海外拠点で使われているIT資産まで含めて一元的に管理できるかどうかもポイントになる。グローバル対応していない場合、国/地域や拠点ごとに異なるIT資産管理ツールを使うことになり、運用が煩雑になってしまう。また、それにより拠点によってセキュリティレベルに差が生じることも危惧されるところだ。

「Tanium」はIT資産を検知可能、グローバル対応のIT資産管理ツール

こうしたIT資産における課題を解消したマネジメントプラットフォームとして、フォーチュン100企業の半数で導入されているのが「Tanium(タニウム)」である。

TaniumはエージェントをインストールしたIT資産から詳細な情報を取得できるだけでなく、エージェントがインストールされていないIT資産を検知し、エージェントをサイレントインストールする機能も備えているため、非管理PCなどの問題にも対処できる。さらにグローバル環境で利用できるため、各拠点のIT資産状況を一元的に把握可能であることも大きなメリットだ。

数百万のエンドポイントの運用や管理を実現している実績、そして数十秒ですべてのIT資産情報を可視化できるリアルタイム性を備えていることなどもTaniumならではの魅力となっている。

Windowsの修正プログラムなどを効率的に各エンドポイントに配信する、リニアチェーン・アーキテクチャと呼ばれる仕組みを備えていることもTaniumならではの特長だ。特にWindows OSでは修正プログラムの容量が大きく、ネットワークを圧迫する大きな要因となっている。しかしTaniumを利用すれば、LAN内のエンドポイント同士で相互に補完しながらUpdateファイルを構成することで、ネットワーク帯域の消費を抑えながら効率よく修正プログラムを素早く配信することが可能になる。

このようにTaniumは極めて有用なエンドポイントマネジメントプラットフォームとなっているが、IT資産管理を適切に行っていくためには、定期的な状況調査や非管理端末を検知したときの対処などを欠かすことができない。

そこでNTTドコモビジネスでは、「エンドポイントマネジメントソリューション」としてTaniumを活用したIT資産管理を支援するソリューションを展開している。増加し続けるサイバー攻撃から自社のビジネスを守るためにも、こうしたソリューションの活用でIT資産管理を強化する検討が必要といえる。

大和ハウス工業株式会社の導入事例を紹介しますので参考にするとよいでしょう。