Amazon Bedrockで何ができる?

基盤モデルや使い方を徹底解説

Amazon Bedrockは、2023年に一般提供が始まったクラウド型の生成AIプラットフォームであり、主要な生成AIモデルをAPI経由で利用できます。

Amazon Bedrockの特徴は、インフラ構築の必要がなく、GUIベースで操作が可能な点です。AIや機械学習の専門知識がなくても、誰でもすぐにビジネスへの活用を始めることができます。

この記事では、Amazon Bedrockの概要やAmazon SageMakerとの違い、利用できる生成AIの基盤モデルの種類、導入するメリット、基本的な使い方について解説します。

目次

1. Amazon Bedrockとは

Amazon Bedrockとは、Amazon Web Services(AWS)が提供する、さまざまな大規模言語モデル(LLM)や画像生成モデルをAPI経由で利用できるプラットフォームです。開発者は、Amazon Bedrockと提携している生成AIサービスの中から、目的に応じたモデルを選んでアプリケーションに組み込むことができます。

2023年9月に一般提供が開始され、日本では同年10月から東京リージョンで利用可能になりました。Amazon Bedrockは、テキスト生成や要約、検索、画像生成、生成AIアシスタントの構築など、幅広いビジネス分野に対応可能です。

1-1. Amazon BedrockとAmazon SageMakerの違い

同じAWSのAI関連サービスとして、Amazon SageMakerとAmazon Bedrockはよく比較されますが、目的や使い方に違いがあります。

Amazon SageMakerは、主に機械学習モデルの開発・学習・デプロイメントに特化したサービスです。モデル構築の自由度が高く、情報セキュリティ要件が厳しい企業や、高度なカスタム学習を必要とするケースに適しています。ただし、インスタンスの構築やリソース管理が必要です。

一方でAmazon Bedrockは、あらかじめ用意された基盤モデルを利用するためのサービスで、インフラ構築や機械学習の専門知識がなくてもすぐに生成AI活用ができるという利便性があります。

開発スピードを重視する中堅・中小企業や、すぐにプロトタイプを構築したいケースではAmazon Bedrockの方が適していると言えます。

1-2. Amazon Bedrockの料金体系

Amazon Bedrockの料金体系は大きく以下の4つに分かれています。

| オンデマンド | 使った分だけ支払う従量課金制のプランです。入力や出力されたトークン数、画像生成枚数などに応じて課金されます。少量の利用や検証フェーズに適しています。 |

|---|---|

| バッチ | 複数のリクエストをまとめて処理できる、従量課金方式の料金プランです。大量データの一括処理に向いています。 |

| プロビジョンド・スループット | モデルのリソースを時間単位で確保するプランです。本番運用などで高頻度に生成AIを利用する場合に向いています。契約期間は1カ月または6カ月から選択可能で、6カ月は割安に使えます。 |

| カスタマイズ | 自社のデータにもとづいてモデルを最適化できる、学習回数やトークン数に応じた従量課金プランです。 |

また、より高速にモデルにアクセスする有償オプションとして、「レイテンシー最適化」が用意されています。

支払う料金は、使用するプロバイダーやモデルによって変動します。詳細はAmazon Bedrockの料金ページを参照してください。

2. Amazon Bedrockで利用できる生成AIの種類

Amazon Bedrockでは、2025年7月時点で10社のAI基盤モデルにアクセスできます。それぞれのモデルは得意なことが異なるため、導入前にそれぞれの違いについて事前に知っておくとより活用できるでしょう。

2-1. Amazon Nova

Amazon Novaは、Amazonが独自に開発した生成AIモデル群で、Amazon Bedrock上で提供されています。2024年末時点で「Micro」「Lite」「Pro」「Premier」「Canvas」「Reel」の6種類が用意されており、それぞれ異なる用途に最適化されています。

Nova Microは、低コストかつ低レイテンシーなテキスト専用モデルです。一方、Nova LiteとNova Proは画像・動画・テキストの処理が可能なマルチモーダルモデルであり、特にNova Proは精度・速度・コストのバランスに優れ、ソフトウェア開発や高度な推論にも対応しています。

さらに、Nova Canvasはテキストから画像を生成・編集でき、Nova Reelはテキストや画像から短い動画を生成できるなど、コンテンツ制作分野にも活用可能な多機能性が特徴です。

2-2. Claude

Claudeは、Anthropic社が開発した大規模言語モデルであり、特に長文処理や複雑な文脈理解に強みを持つテキスト生成AIです。

1度に最大200,000トークン(約150,000文字相当)を読み込むことができ、大量の文書やPDF、複数ファイルの同時処理に適しています。

高精度なOCR機能により、画像やPDF内のテキスト認識も可能で、チャートやグラフからの情報抽出にも対応しています。また、自然な言い回しや文脈への配慮に優れており、カスタマーサポートやナレッジ共有の現場でも活用が進んでいます。

法律文書・学術論文のような複雑な長文の要約、Q&A生成、プログラミングコードの作成支援など、専門性の高い業務でも一定の精度を保てるのも強みです。

2-3. Cohere AI

Cohere AIは、Google Brain出身の研究者らが設立したCohere Inc.によって開発された、企業向けの大規模言語モデル(LLM)です。モデル群「Commandシリーズ」では、指示応答に優れた「Command」、小型で高速な「Command Light」、長文処理や複雑なフローに対応する「Command R」「R+」「R7B」などのモデルが存在します。

日本においては、富士通と共同開発している、日本語対応力を強化したTakaseモデルが有名です。

Cohereは、検索拡張生成(RAG)機能による、事実にもとづいた信頼性の高い回答生成にも注力しており、AIのハルシネーション対策においても先進的な取り組みを行っています。

2-4. Deepseek

Deepseekは、中国・杭州に拠点を置くスタートアップ企業であり、オープンソース型の高性能AIモデルを開発することで急速に注目を集めています。Amazon Bedrockでは、同社の代表的なモデル「DeepSeek-R1」を利用できます。

DeepSeek-R1は「Mixture of Experts(MoE)」という、複数の専門モデルをタスクに応じて選択的に活用する技術により、高精度と低コストを両立しているモデルです。数理推論やコーディングといった高度な用途に強みがあり、開発支援ツールとしても有用です。

Deepseek-R1はオープンソース設計であるため、企業側がニーズに合わせて自由にカスタマイズできます。

2-5. Jurassic-2

Jurassic-2は、イスラエル発のAI企業AI21 Labsが開発した大規模言語モデルであり、自然言語処理における高精度・高機能な生成性能を持つ特徴があります。推論力や情報保持力、創造性に優れ、会話型AIや文章生成、ビジネス文書の分析・要約など、幅広い業務に対応可能です。

英語を中心に、フランス語やスペイン語など多言語にも対応しています。Amazon Bedrockでは、Jurassic-2以外にもAI21 LabsのモデルであるJambaシリーズも利用できます。

2-6. Llama

Llamaは、Meta社が開発した大規模言語モデルです。現在は最新のモデルとしてLlama3がリリースされています。Llama2以降は商用利用が可能となり、ソースコードが公開されているため、開発者は自社ニーズに合わせたカスタマイズが可能です。

最新モデルのLlama3は、80億または700億パラメータで構成され、15兆以上のトークンで訓練されたことにより、GeminiやClaudeといったほかの生成AIを上回る精度を示す場面もあります。

また、Meta社はLlamaの安全利用を支援するツール群も提供しており、セキュリティやコンプライアンスへの配慮もされています。

2-7. Luma Ray2

Luma Ray2は、Luma AIが開発した次世代の動画生成AIモデルで、テキストや画像からリアルな映像を自動生成できます。

人物や物体の動作は重力や慣性を感じさせる滑らかな表現が可能で、爆発や水の流れといった特殊効果も迫力ある形で再現されます。さらに、Ray2ではフレームごとの表情やディテールの一貫性も大幅に向上しており、登場人物の感情やストーリーの流れが自然に伝わる映像表現が可能です。

動画生成時間は数秒から1分程度で、最大フルHD画質に対応しており、将来的には4K出力にも対応予定です。

2-8. Mistral AI

Mistral AIは、2023年にフランスで設立されたAIスタートアップで、高性能かつオープンソースな大規模言語モデルの開発を行っています。Amazon Bedrockで使用できる代表的なモデルは、MoE構造を採用した「Mixtral」シリーズです。

Mixtralシリーズは、必要な専門モデルのみを動作させることで、高精度とコスト効率を両立する推論が可能という特徴があります。また、数学やコード生成に特化した「Mathstral」や「Codestral」なども展開されています。

すべてのモデルがApache 2.0ライセンスの下で公開されており、開発者は自由に利用・改変できる点もメリットです。

2-9. Palmyra

Palmyraは、AI企業Writerが開発した、AIエージェント構築に特化した性能を持つ大規模言語モデルです。最新モデル「Palmyra X5」は、最大100万トークンのコンテキスト処理能力と高速な推論性能を持ち、30以上の言語に対応しています。

Palmyraは医療や金融など専門性の高い分野の情報処理を得意としている特徴があります。例えば、医療に特化した「Palmyra-Med-70b」は、医療ベンチマークでGPT-4を上回るスコアを記録し、診断支援や医学教育などでの活用が期待されています。

また、金融分野向けの「Palmyra-Fin-70b」はCFA試験で高得点を獲得するなど、実務対応力の高さも強みです。

2-10. Stable Diffusion

Stable Diffusionは、Stability AI社が開発したテキストから画像を生成するAIモデルです。ユーザーに専門的な技術知識がなくても、直感的にテキストを入力するだけで、企業ロゴや広告バナー、商品パッケージのモックアップなど、商業利用に適した多様なビジュアルを作成できます。

また、カスタマイズ性の高いインターフェースが各種用意されており、プロンプト入力に加えて画像のスタイルやサイズも調整可能です。

3. Amazon Bedrockで何ができる?導入のメリット

Amazon Bedrockは、生成AIをビジネスに取り入れるにあたって便利なサービスです。大手AI企業が開発した多様な基盤モデルを導入したい場合は特に向いています。

Amazon Bedrockでできることや、導入のメリットは以下の通りです。

3-1. さまざまな基盤モデルを簡単に導入できる

Amazon Bedrockのメリットは、多様なAI基盤モデルを簡単に導入できることです。幅広いモデルを単一のプラットフォームで利用可能になり、用途に合わせてAIを簡単に使い分けられます。

基盤モデルが動作する環境を都度構築する必要がなく、保守や管理も不要です。AIはモデルごとに得意分野が異なりますが、テキスト生成や画像生成、動画生成、コード生成など、業務ニーズに応じて最適なモデルを選べます。特に初めてAIを導入する企業にとって、さまざまなAIの比較も簡単にできるため、利便性が高いサービスです。

3-2. 自社の業務に合わせてAIをチューニングできる

Amazon Bedrockでは、自社の持つデータを使ってAIをチューニングできるため、より自社業務に合ったAIシステムの構築が可能です。

自社独自の情報をデータソースとしてAIモデルに追加学習させることで、精度の高い回答生成ができます。また、外部情報を取り込む検索拡張生成(RAG)機能を活用すれば、業界特有の専門的知識に対応したAIを開発することも可能です。

社内の情報処理や業務効率化に特化したツールや、専門的な課題の解決を助けるサービスの開発などのさまざまなシーンで活躍するでしょう。

3-3. 生成AIモデルを使ったエージェントを作れる

Amazon Bedrockを利用すると、生成AIモデルを用いて自動的に業務を遂行するAIエージェントを作れます。例えば、Agent for Amazon BedrockやAWS LambdaといったAWSのサービスを併用することで、自社内のシステムとシームレスに連携できるエージェントを構築可能です。

お問い合わせ対応を自動化するAIチャットボットや、社内のデータ入力や情報収集を助けるAIアシスタントなどを、1からプログラムするより簡単に導入できます。

3-4. ほかのAWSサービスと統合できる

Amazon BedrockはAWSの一部であるため、すでにAWSのサービスを利用している場合、簡単に統合できます。

例えば、データの保存にはAmazon S3を、情報処理にはAWS Lambda、セキュリティにはAmazon API Gatewayなどのサービスを利用すれば、安全かつ効率的な開発が可能になります。すでにAWSを利用している企業にとっても新しく利用する企業にとっても、簡単かつスピーディーなAI開発につながるでしょう。

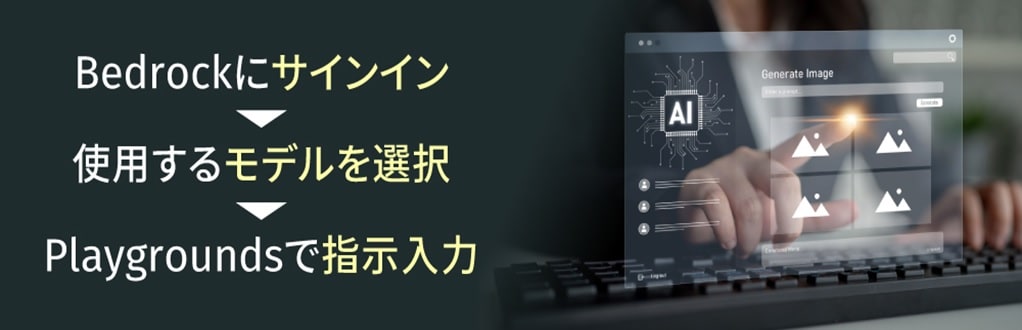

4. Amazon Bedrockの使い方

Amazon Bedrockは、専門的な知識がなくても、サインインした上で簡単な操作をすれば生成AIを使用できます。ここでは、基本的な使い方を3つのステップに分けて紹介します。

4-1. Amazon Bedrockにサインインをする

まずは、AWS(Amazon Web Services)のオフィシャルサイトにアクセスして、アカウントにサインインします。アカウントを持っていない場合は、無料で作成できます。サインイン後、検索バーに「Bedrock」と入力し、表示された「Amazon Bedrock」を選択してください。

次にリージョン(地域)を選ぶ画面が表示されます。モデルによっては特定のリージョンでしか使えない場合があるため、国内では応答速度が速く利用できるモデルが多い東京リージョンを選ぶのがおすすめです。リージョンを設定したら、「Get started(開始)」をクリックしてAmazon Bedrockの管理画面に進みます。

4-2. 使用するモデルを選ぶ

Amazon Bedrockでは、モデルを使う前に「リクエスト(申請)」が必要な場合があります。画面左のメニューから「Model access」を選ぶと、利用可能なモデル一覧が表示されます。リスト内の「Request」ボタンを押し、会社名や用途を入力して送信することで申請が完了します。

承認されると、該当モデルが「Access granted」と表示されるようになり、選択して使えるようになります。用途に応じて複数のモデルを試すこともできるため、比較しながら最適なものを選ぶのがよいでしょう。

4-3. Text・Chat・Imageから選択して指示を入力する

モデルの準備ができたら、実際にプロンプト(指示文)を入力してAIを動かしてみましょう。操作には「Playgrounds」という画面を使います。左のメニューから「Playgrounds」を選ぶと、「Text」「Chat」「Image」の3つの機能が表示されます。

「Text」は、文章の要約や生成に使える機能です。文章で質問を入力すると、それに対する答えが返ってきます。

「Chat」はチャット形式でAIとやり取りができる機能です。何度もやり取りしながら情報を深掘りしたいときや、会話形式で使いたいときに便利です。

「Image」は画像生成機能で、指定した文章をもとにAIが画像を作成します。画像生成AIを使用するときはこのメニューを使い、生成された画像はそのままダウンロードできます。

使用する場合は「Select model」で企業名とモデルを選び、「Apply」をクリックすれば準備完了です。プロンプトの入力欄に文章を入れ、「Run」を押せば結果が表示されます。

まとめ

Amazon Bedrockは、多様な基盤モデルを簡単に使い分けられる柔軟性と、インフラ不要で導入できる手軽さを兼ね備えた生成AIプラットフォームです。特に、初めて生成AIを導入する企業にとっては、複数のモデルを比較しながら最適な選択ができる点で大きなメリットがあります。

さらに、自社の業務やデータに応じたチューニングが可能であり、RAG機能を活用した高精度な回答生成にも対応しています。AWSのほかのサービスともシームレスに連携できるため、既存システムとの統合も容易です。

NTTドコモビジネスは、AWS認定プロバイダーとして、導入支援・運用サービスを提供しています。導入に向けたコンサルから設計、構築、ライセンス提供、運用保守、維持管理ならびにエンドユーザーヘルプデスクまで一気通貫で提供可能です。

サービスについて詳しくは以下のページで紹介しています。ぜひご覧ください。

AWS導入支援・運用サービス(X Managed®)について詳しくはこちら

おすすめコラム:

AWSでのサーバー構築方法は?AWS活用のメリットや注意点を解説