BCPは中小企業にも必要?策定の流れやメリットを解説

BCP(事業継続計画)は、災害などの緊急事態にも事業を継続、早期復旧を目的とした計画のことです。2024年では、介護サービス事業者のみBCPが義務化されており、ほかの業種では策定する必要はないと考える方もいるでしょう。

しかし、どの業種でも災害による被害を受ける可能性があるため、緊急時の事業継続力は企業の信用にもつながります。

本記事では、中小企業でもBCPが必要な理由や、策定するメリットを解説しています。策定の流れも解説していますので、ぜひ最後までご覧ください。

もくじ

中小企業でもBCPは必要?

結論、中小企業でもBCPは必要です。

BCP(事業継続計画)は、自然災害などの事業継続に支障をきたす状況になった場合にも、安全を確保して事業の継続・復旧するための計画です。

災害による被害は、大企業に限らず中小企業も想定しておかなければなりません。災害が発生した際に一時的に事業が停止したり、復旧に時間がかかったりすると大きなダメージを受けることになります。

場合によっては、小さい企業ほど事業の立て直しが難しく、会社が倒産するリスクもあります。

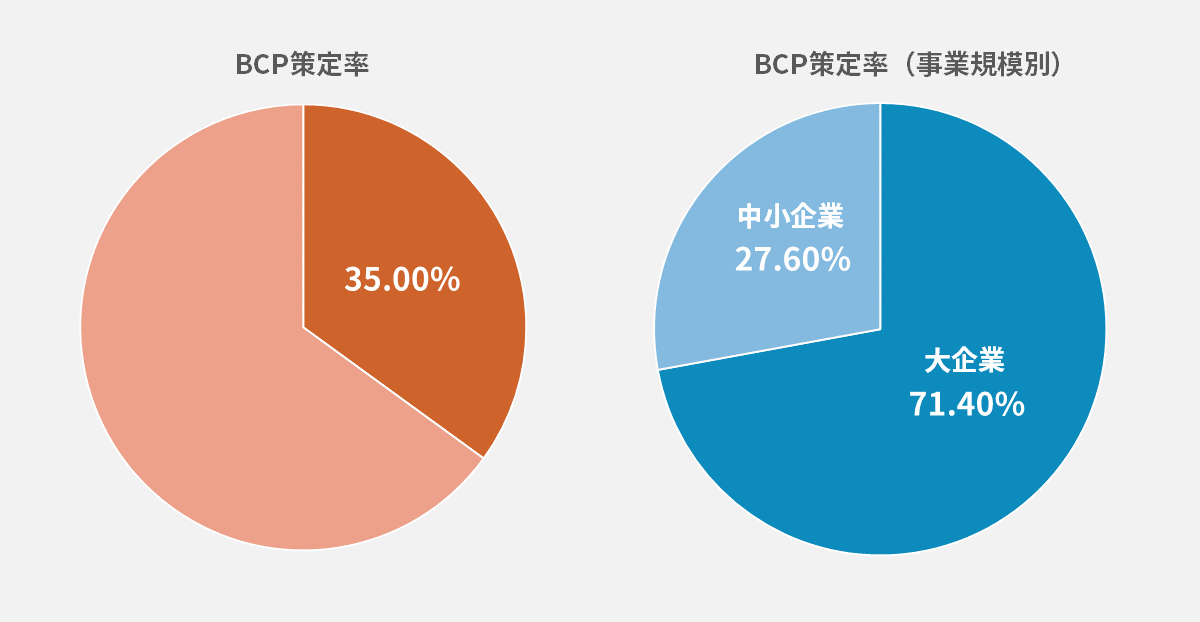

東京商工会議所の調査によると、2023年の中小企業のBCP策定率は27.6%です。全体のBCP策定率は35.0%で、割合としては大企業が71.4%を占めている結果でした。

参考:中小企業のBCP策定率は27.6%:東京商工会議所 | 調査

大企業のほうがBCP策定率は高い傾向にありますが、全体的にBCPの策定率は緩やかに上昇しており、中小企業でもBCPの重要性が理解されつつあります。

中小企業でBCP作成が必要な理由

中小企業のBCP作成が必要と言われている背景には、以下のような理由があります。

- 災害によるリスクが高い

- 外部からの信用確保

- 従業員の安全確保

それぞれ順に解説します。

災害によるリスクが高い

日本は位置や地形、地質、気象などの条件から、災害が発生しやすい国土です。自然災害はいつどのタイミングで来るか予想できないものもあり、自然災害によって事業継続が難しくなるリスクがあります。

また、大企業の取引先(サプライチェーン)である中小企業も、大企業のBCPに組み込まれています。大企業が事業を継続しているなか、取引先の中小企業が事業をストップした場合、代替の調達先に仕事を依頼することになるでしょう。

そのため、中小企業も災害発生時における対応速度が求められており、BCP策定が重要となります。

外部からの信用確保

株主や取引先といった外部からは、企業の安全管理や事業継続能力をチェックされています。

上述のとおり、BCPを策定していなければ緊急時の対応が遅れると判断され、取引先の選択肢として外れることもあるでしょう。業種によっては、万が一の場合でも機能を停止せずに事業を継続できるかが重要視されることもあります。

BCPの策定の実施有無が企業の信用にも影響を及ぼすため、外部との関係においても重要な機能を持ちます。

従業員の安全確保

BCPは災害時にも素早く適切な対応を行えるため、結果的に従業員の安全確保にも繋がります。

従業員の人命を守ることはもちろん、安全を確保することは企業の義務とされています。災害時でも、従業員が健康な状態で適切な対応をすることで、事業の復帰や継続にも大きく影響してくるでしょう。

出勤していないスタッフへの連絡手段なども、BCPを策定して計画立てておく必要があります。

中小企業におけるBCP策定のメリット

中小企業がBCPを策定することで、主に以下3つのメリットがあります。

- 事業の早期復旧が見込める

- 経営戦略が見直せる

- 補助金や優遇が受けられる

それぞれ解説します。

事業の早期復旧が見込める

上述のとおり、BCPは災害などの緊急時にも事業を継続・復旧させるためのものです。

被災時は設備が使えなくなったり、人員が確保できなかったりといった状態が予想され、事業の継続や復旧が難しくなると考えられています。一時的に事業がストップしてしまうと売り上げが確保できないうえに、被害による大規模な出費の原因になります。

また、事業がストップしている間も固定費が発生するため、最悪の場合は倒産も視野に入れなければなりません。

現状考えられる被害に対してBCPを策定し、スタッフ全員が初動から最適な行動を取ることで、事業の早期復旧が見込めるでしょう。

経営戦略が見直せる

BCPは災害発生時の対策のみならず、事前対策も計画の一部です。災害発生時も効率的な行動をとるためには、業務の優先順位や業務ごとの責任者・担当者の見直しも必要です。

それに伴って、優先順位の低い業務や効率の悪い業務を洗い出すことで、改善につなげられます。

また、スタッフの安全性を向上させるための設備導入なども、企業力の強化につながります。全体的に経営戦略を見直し、企業として成長するきっかけにもなるのもBCP策定のメリットです。

補助金や優遇が受けられる

中小企業がBCPを策定し、事業継続力強化計画として認定された場合、税制措置や金融支援、補助金の加点などが受けられます。

例えば、防災のための施設整備に取り組む中小企業者を支援する制度として、一定の条件を満たすことで日本政策金融公庫から4億円まで特別利率で融資を受けられる「社会環境対応施設整備資金」といった制度もあります。

ほかにも、東京都で要件を満たしてBCPを策定することで、BCPの実践に必要な整備や物品の購入費用など一部助成金が出るケースもあるため、BCP策定に取り組みやすいといえるでしょう。

中小企業におけるBCP策定の流れ

BCPを策定する際は業務の優先順位を選定し、考えられる被害の想定と対策を考えます。その内容をマニュアル化してスタッフに共有し、定期的に運用や見直し、改善を行います。

業務の優先順位を選定

はじめに、現状行なっている業務の優先順位をつけておきましょう。被災時には今まで通りの業務を行えるとは限らず、場合によってはスタッフが怪我をしたり、自宅から移動できなかったりするケースも想定されます。

行動できるスタッフが限られる場合にも、優先すべき業務を決めておけば事業が継続できる可能性が高まるでしょう。

業務ごとに何人のスタッフを配置するのかも決めておくことで、緊急時もスムーズに対応できます。

被害想定とその対策

BCPを策定する際は、どのような被害がどのような規模で発生する可能性があるか想定し、それらの対策を計画します。BCPを策定した企業の9割は地震を想定しているため、基本的には地震による被害想定になるでしょう。

しかし、自然災害にも地震災害や火災、風水害などさまざまなものがあり、小規模から大規模の被害まで複数のパターンが考えられます。

地域ごとで過去の災害データを利用して、それぞれどれだけの被害が出るのかを分析すると良いでしょう。対策は地域や設備などで異なるため、自社での最善策を考える必要があります。

BCPの内容をマニュアル化して共有

業務優先順位を決めて被害に対する対策を計画したら、その内容をマニュアル化してスタッフに共有しましょう。

マニュアルは事業地域の特性に応じて被害を想定することが大切です。例えば、沿岸に近いなら津波、河川の近くであれば大雨や台風など、影響が出やすい災害ごとに対応を想定します。

全スタッフがマニュアルとして理解しておけば、災害時もスタッフは迷いなく自分のすべき行動に移れます。

ただし、マニュアルだけ見てもスタッフ全員が被害に対して意識を向けるのは難しいでしょう。BCPを策定した目的をスタッフが理解することも大切です。

BCPの運用と見直し・改善

策定したBCPは実際に運用して、最適なものか見直しを行う必要があります。BCPは作成した時点で最適なものであったとしても、期間の経過により対策が不十分になることもあります。

基本的にはそのときのスタッフや設備、外部環境などでも内容が異なるため、常に最新のBCPが求められるでしょう。

定期的にBCPを運用や見直し・改善を行い、変更したBCPは再度スタッフへ共有しておくことが大事です。

中小企業もBCP策定が求められている

BCPは予測できない災害に対しても被害を最小限に抑えられるため、外部からの信用につながります。また、経営戦略を見直せたり、補助金などの優遇が受けられたりといったメリットもあり、中小企業もBCP策定に積極的に取り組む必要があります。

BCPを実践するのであれば、安否確認システムの導入が効果的です。Biz安否確認は、地震が発生した際に自動で安否確認と集計を行います。

大風などの注意喚起や感染症流行時でも、従業員の健康管理を自動化できるため、稼働できるスタッフが限られている場合もコア業務に集中できます。中小企業でBCP策定を検討中であれば、ぜひご活用ください。