介護施設でBCP策定が義務化|内容や作成方法、罰則について解説

BCP(事業継続計画)とは、自然災害や感染症といった緊急事態が発生した場合の、事業継続や早期復旧を目的とした計画のことです。介護施設でも2024年4月には義務化が定められており、急いで準備している事業もあるのではないでしょうか。

本記事では、介護施設におけるBCP策定の内容や作成方法を解説しています。義務化に従わない場合も罰則についても解説していますので、BCP策定がまだの方はぜひ参考にしてください。

もくじ

介護施設におけるBCPの内容は?義務化はいつから?

2021年からBCP策定の義務化対象に介護施設が追加され、2024年4月にBCP策定が義務化されることになりました。

介護施設などの社会福祉施設は、高齢者や障がい者といった、日常的に支援を受ける必要のある方が利用する場所です。万が一、災害によって電気やガス、水道といったライフラインが寸断された場合、施設利用者の生命や身体に著しい影響を及ぼすおそれがあります。新型コロナウイルスのような感染症が発生した際にも、必要な人材の確保や感染防止対策の徹底は欠かせません。

このような緊急時にも、すべての施設でサービスの質を維持するために、BCP(事業継続計画)を策定し、人員・飲食物・衛生用品・冷暖房設備などの確保を定める義務が課されています。

介護施設BCP義務化への対策

介護施設BCP義務化への対策は、自然災害の対策と感染症対策に分かれます。以下でそれぞれ解説します。

自然災害の対策

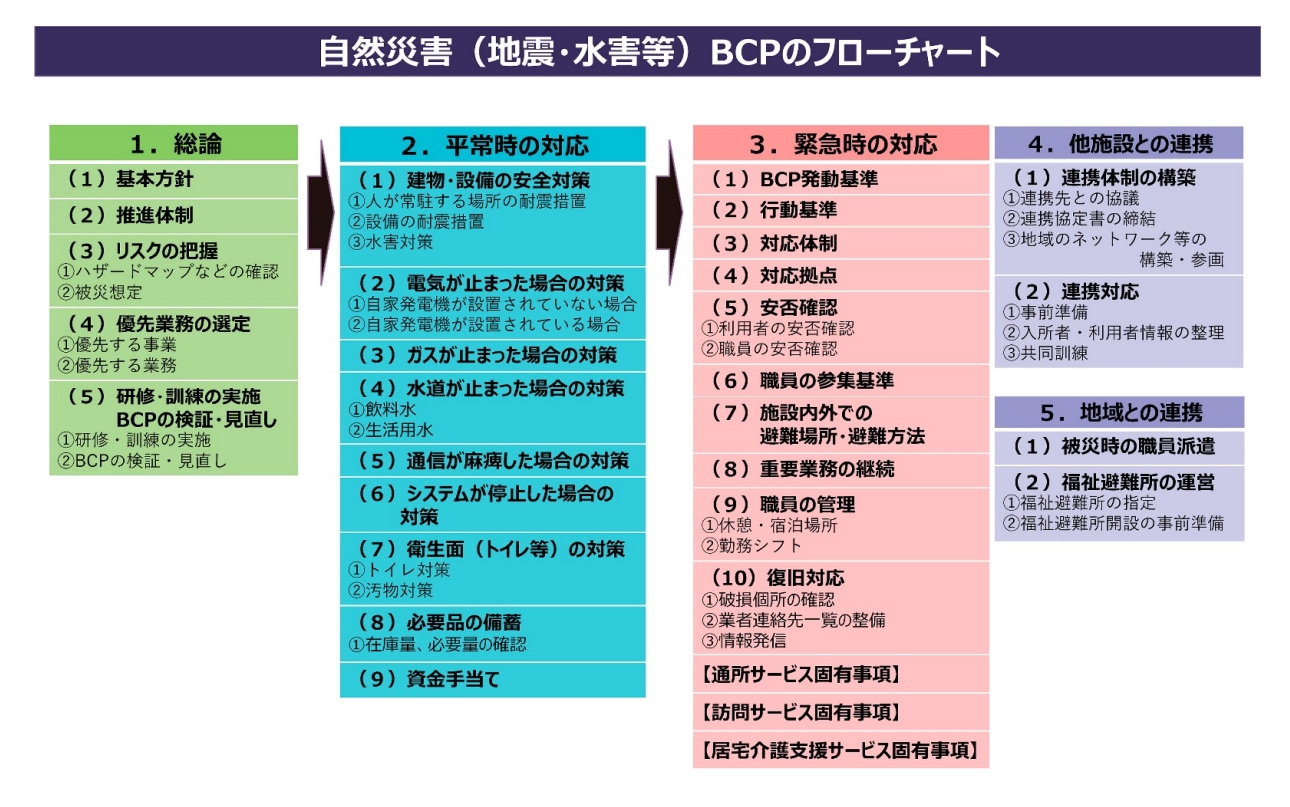

出典:介護施設・事業所における自然災害発生時の業務継続ガイドライン

自然災害による被害には、地震や津波、水害、台風、火災、爆発、土砂崩れなどが挙げられます。事前の対策と災害時の対策を分けて考えることで、人の命を守り、いち早く災害から復帰することにつながるでしょう。

自然災害は規模やタイミングが予測しづらいため、事前の対策として普段から研修や訓練を行う必要があります。実際に災害が発生した場合に備えて、スタッフの行動を決めておくことや、人員分の飲料や食料を確保しておくことが大切です。

感染症の対策

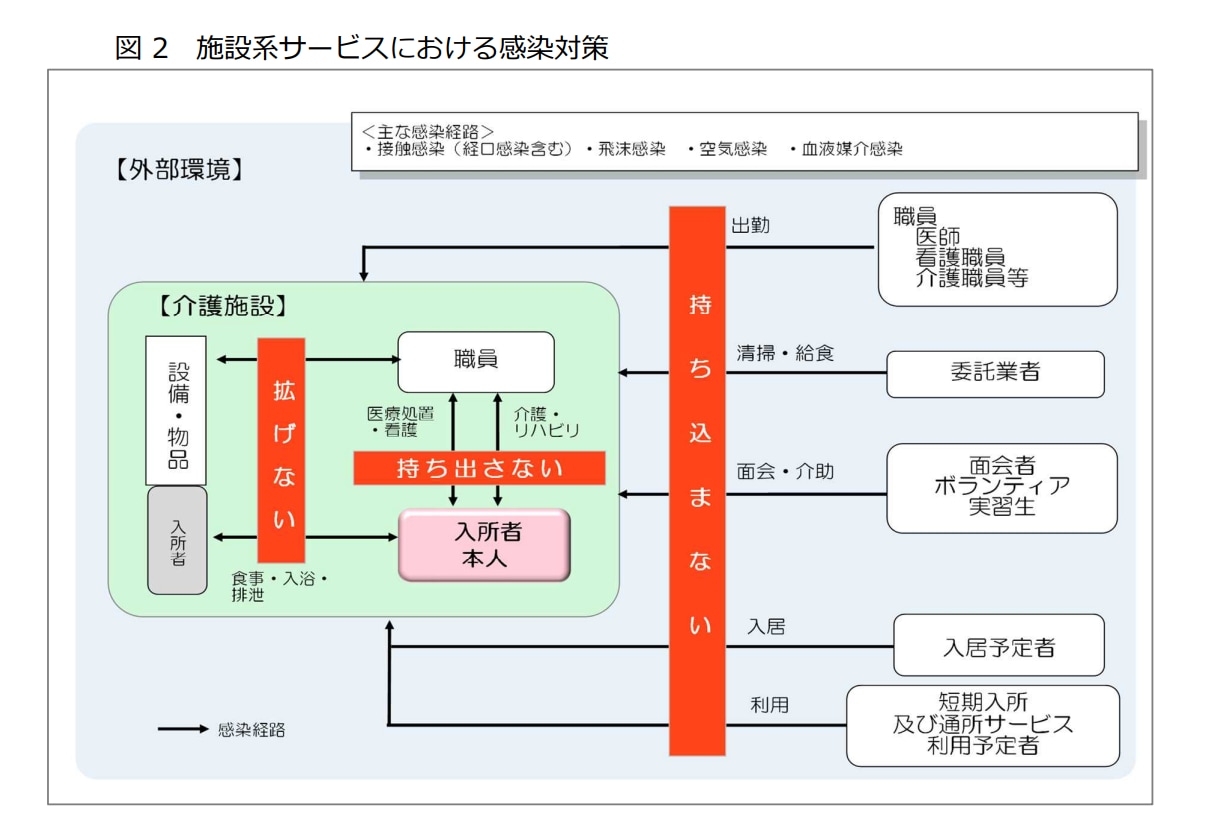

感染症が発生した場合には、ほかのスタッフや利用者にも広がるリスクがあります。感染者に関する情報共有を素早く行い、接触した職員の管理や消毒などの感染防止対策を徹底することが大切です。

また、感染者や感染の疑いがあるスタッフが業務に参加できない分、限られたスタッフで事業を継続する必要があります。感染症により稼働できるスタッフが減ることを想定し、優先して行う業務を選定しておきましょう。

自然災害の対策と同じく、普段から研修や訓練を行っておくことで、感染症発生時にもスムーズに対応できます。

介護施設におけるBCP策定のメリット

介護施設でBCPを策定することで、以下のようなメリットがあります。

- 施設利用者やスタッフの命を守れる

- サービスの質や継続性が確保できる

- 補助金や助成金の受給、税制優遇や金融支援を受けられる

それぞれ解説します。

施設利用者やスタッフの命を守れる

BCPを策定する目的は、施設利用者やスタッフの安全を確保することです。災害時や感染症拡大のリスクがある際も、適切に対処することで、施設利用者やスタッフを病気や怪我などから守る役割を果たします。

サービスの質や継続性が確保できる

災害や感染拡大リスク時におけるサービス品質の担保や、事業継続・早期復旧のためには、BCP策定が欠かせません。緊急時でも事業を継続させるために、人員や設備の現状を把握し、見直しや改善を図る必要があります。

見直しするなかで、不足点や変更すべき点も把握できるため、事業内のサービス質向上につながるでしょう。

日頃から緊急時に備えておく必要があるため、結果的にサービス品質の担保にもつながります。

補助金や助成金の受給、税制優遇や金融支援を受けられる

中小企業が防災や減災のために事前対策を行うことで、経済産業大臣によって「事業継続力強化計画」が認定される制度があります。事業継続力強化計画が認定されたら、税制措置や金融支援、補助金の加点などの支援策が受けられるため、資金面のサポートを受けながら事業の強化が可能です。

また、中小企業者等がBCPを実践するために必要な物品や設備等の導入にかかる費用の一部を助成する「BCP実践促進助成金」もあります。

例えば、以下のようなものが対象です。

- 地震対策用の制震・免震ラック購入

- 転倒防止装置の設置

- 緊急時用の自家発電装置、蓄電池としての太陽光パネルの設置

- 災害水害対策用物品設備

- BCPの保管としてのERP・CRM・SFAといった基幹システムの導入

- 感染症に対してのマスクや消毒液購入

助成金を利用してBCPを運用しましょう。

介護施設におけるBCP作成のポイント

介護施設でBCPを作成する場合、以下4つのポイントを押さえておきましょう。

- 正確な情報発信及び半dんができる体制の構築

- 事前対策と発生時の対策の選別

- 業務ごとの優先順位の整理

- 計画実行のための研修や見直し

施設の規模やスタッフの人数によって最適なBCPが異なるため、作成後も研修を実施し、定期的な見直しが必要になります。

正確な情報発信及び判断ができる体制の構

まずは全体像として、災害発生時に施設が果たすべき役割を決めておきましょう。

災害時は組織の一部が動くのではなく、多くの部署が動く必要があります。そのため、果たすべき役割を基本方針として、組織におけるどの部署・役職の、誰が何をするのかを明確に記載しておくことが大切です。

また、災害時は電話やメール、SNSのどの連絡手段を取るのか、どのような安否確認リストを使用するかなど、正確な安否情報の管理が重要になります。

情報を正確に収集して発信することで、緊急時も素早い体制構築が見込めます。

事前対策と発生時の対策の選別

自然災害は被害の規模が大きくなることも想定されるため、事前対策と災害後の対策を分けて準備しておく必要があります。

今すぐできる事前対策には、例えば以下が挙げられます。

- 水道が使えなくなることを想定した飲料水の備蓄

- 地震の被害に備えた城ちゅう場所の耐震措置(固定用金具など)

- 自治体のハザードマップを貼る

また、災害発生時の対策には以下のようなものがあります。

- 避難場所への避難方法や安否確認

- 地物的被害の状況確認

- システムの復旧対応

災害時は、予測不能な事態が起こるものです。全員がパニックに陥り、施設利用者やスタッフが被害に遭ったり逃げ遅れたりすることがないよう、災害の種類や規模によってどう行動するのかをマニュアル化することが重要です。

業務ごとの優先順位の整理

災害時には、インフラ停止や職員不足などが原因で業務量が増え、対応できない業務も発生するでしょう。

介護施設の場合は、利用者の生命や健康の維持が最優先です。複数の事業所がある場合は、止めてはいけない事業所を決めておく必要があります。

また、優先業務を順番に記載し、1日に必要な職員数を決めておくことで、生命や健康を維持するための業務を優先的に進められるでしょう。

計画実行のための研修や見直し

上記のポイントを押さえて作成したBCPをスタッフに共有し、BCPの内容に沿って研修を実施しましょう。

策定したBCPの対策が不十分だったり、人員配置が適切でなかったり、設備が足りてなかったりといった問題は、必ずと言っていいほど発生するものです。研修によって洗い出された課題の反映や見直しを行うことで、最適なBCPを作り出せます。

ハザードマップも見直しが行われるケースがあるため、定期的に研修や見直しを行い、最新情報に更新しておきましょう。BCPを更新した場合は、更新履歴も記載して再度スタッフに共有しておくことが大切です。

介護事業のBCP義務化を従わなかった場合の罰則

介護事業のBCPが義務化されましたが、BCP策定を行わなかったこと自体に罰則はありません。ただし、安全への配慮を怠ったという観点から、介護報酬が減算されるケースや、安全配慮義務違反に該当するケースがあります。

介護報酬が減算する可能性がある

厚生労働省の令和6年度介護報酬改定の主な事項によると、令和3年度には感染症や災害への対応力強化の視点から、介護報酬を0.7%増加すると定めています。

また、令和6年度介護報酬改定に関する審議報告による「地域包括ケアシステムの深化・推進」の視点では、感染症や災害発生時でも継続的にサービスを提供できる体制を構築するためのBCPが未策定の際は、特定の場合を除いて基本報酬を減算することが発表されています。

つまり、介護施設では2024年内にBCPを策定しなければ、事業利益が減少する可能性があるので注意が必要です。

安全配慮義務違反に該当する可能性がある

企業には、災害を起こす可能性や危険及び健康障害を事前に発見し、防止対策を講じることが義務とされています。これを怠って労働災害が発生した場合、安全配慮義務の違反により、民事上の損害賠償義務が生じてしまいます。

BCPを策定せず利用者やスタッフの人命や健康に被害があった場合、損害賠償責任を問われる可能性があります。施設の信用性も低下してしまい、事業継続が難しくなることも考えられるでしょう。

介護施設でもBCPを策定して最適化を図ろう

介護施設でBCPを策定することで、老人ホーム・デイサービスの利用者やスタッフの安全を守り、事業のサービス向上や継続性が確保できます。また、介護施設は2024年から義務化されているため、策定せずに何らか被害が及んだ場合は、罰則の対象になる可能性もあります。本記事で紹介したポイントを押さえて、施設に合ったより良いBCPを策定しましょう。

BCPを実践するのであれば、安否確認システムが効果的です。

Biz安否確認では、地震発生時に安否を自動で配信・集計し、迅速な事業再開へとつなげます。その他の災害や感染症の流行時でも、従業員の健康管理を自動で行えるため、緊急時もコアな業務に集中できます。

介護事業のBCP義務化により現在策定中といった事業者様は、ぜひご活用ください。