2022年4月1日に道路交通法の施行規則が改正され、一定の条件を満たす事業者に対し、従来対象だった「緑ナンバー」の車両に加え、「白ナンバー」の社用車や業務で使用するレンタカーについても、運転者の酒気帯びの目視確認や記録保存が義務付けられるようになりました。

2022年4月の改正では、運転者の酒気帯び確認に目視チェックが導入され、2023年12月にはアルコール検知器を用いたチェックが義務化されるなど、段階的に規制が厳格化されています。

2022年4月に道路交通法の施行規則が改正され、従来対象だった「緑ナンバー」の車両に加え、「白ナンバー」の社用車を扱う企業でも、一定の条件を満たす場合にはアルコールチェックが義務化されました。2023年12月からはアルコール検知器の使用も必須となり、より厳格な管理体制が企業に求められています。

本記事では、アルコールチェック義務化の概要や対応策、アルコールチェックを記録する方法を解説します。アルコールチェック義務化へ適切に対応する方法や、効率的な運用方法を検討している方は、ぜひご覧ください。

2022年4月1日に道路交通法の施行規則が改正され、一定の条件を満たす事業者に対し、従来対象だった「緑ナンバー」の車両に加え、「白ナンバー」の社用車や業務で使用するレンタカーについても、運転者の酒気帯びの目視確認や記録保存が義務付けられるようになりました。

2022年4月の改正では、運転者の酒気帯び確認に目視チェックが導入され、2023年12月にはアルコール検知器を用いたチェックが義務化されるなど、段階的に規制が厳格化されています。

2022年4月の道路交通法改正では、以下の2点が義務化されました。

本来であれば、アルコール検知器を用いたチェックが推奨されますが、当時の検知器供給不足を考慮し、目視によるチェックが暫定措置として認められました。

2023年12月の改正では、以下の2点が新たに義務付けられました。

これにより、検知器を常に故障のない状態で保持することが義務化され、より厳格な安全対策が求められるようになっています。

アルコールチェックが義務化される対象は、安全運転管理者の選任が必要な事業所です。

安全運転管理者を選任する必要がある事業所は、自動車を一定台数以上保有する事業所です。具体的な要件は、以下のいずれかです。

自動車の台数が増えると、副安全運転管理者の選任が必要になります。その要件は以下のとおりです。

副安全運転管理者は、安全運転管理者を補助し、業務を円滑に遂行する役割を担います。

参考元:安全運転管理者等法定講習|警視庁

アルコールチェックの義務化に企業が対応すべきことを解説します。

対象となる事業所では、安全運転管理者や副安全運転管理者の選任が義務付けられています。選任後は、年に1度のペースで安全運転管理者など講習を受講する必要があります。

また、規定台数以下の事業所でも、講習を受講して安全運転管理者を自主的に選任することで、アルコールチェック業務を効果的に進められます。体制を適切に整えることで、事業所内の交通安全管理の強化が図れるでしょう。

アルコールチェックの実施に向けて、適切なアルコール検知器を導入しましょう。アルコール検知器には、大きく分けて「電気化学式」と「半導体式」の2種類があります。それぞれの特徴は、以下のとおりです。

| 電気化学式 | 半導体式 | |

|---|---|---|

| 精度 | ◎ アルコール以外に反応しにくい |

△ アルコール以外にも反応することがある |

| 購入コスト | △ 比較的高い |

○ 比較的安い |

| 寿命・耐久性 | ○ 劣化しにくい |

△ 寿命が比較的短い |

法令では、検知器を「常時有効な状態で保持」することが求められていることから、耐久性に優れた電気化学式の導入がおすすめです。導入後は定期的に点検を行い、正常に動作する状態を維持しましょう。

適切なアルコールチェックの管理体制を構築するには、記録の運用方法の策定が大切です。

安全運転管理者には、記録を1年間保存することが義務付けられており、以下の8つの項目におけるアルコールチェック記録が必要です。

対象事業者でありながらアルコールチェック義務化に対応しない場合、以下の罰則が科される恐れがあるため注意が必要です。

その他、解任命令※に従わなかった場合も、50万円以下の罰則が科される可能性があります。

※自動車の安全運転が確保されていないと公安委員会が認めた際に、安全運転管理者の解任の命令が行われる

参考元:安全運転管理者等法定講習|警視庁

アルコールチェックを実施するためには、安全運転管理者が適切な方法で対応することが大切です。以下で具体的なポイントを解説します。

安全運転管理者がアルコールチェックを行うタイミングは、原則として運転前と運転後の2回です。これは出勤時や退勤時における実施も認められており、必ずしも運転の直前直後に行う必要はありません。

運転業務が始まる前に飲酒の有無を確認し、終了後に再度状態をチェックして記録に残すことで、法令を遵守した安全運転の確保につながります。

アルコールチェックは対面で行うのが原則です。しかし業務の都合上、直行直帰によって対面実施が難しい場合には、代替手段によるチェックが認められています。具体的には、安全運転管理者がカメラやモニターを使用して運転者の顔色や応答の様子を目視し、アルコール検知器の測定結果を確認する方法です。

また、携帯電話や業務無線を活用し、運転者に直接応答を求めるとともに、検知器の測定結果を報告させる方法も可能となっています。

安全運転管理者が不在の場合、副安全運転管理者やその他の業務を補助する人(補助者)が、代わりにアルコールチェックを実施することも可能です。また、アルコールチェック業務を専門のアウトソーシングサービスに依頼する方法も選択肢として考えられます。

不在時でも確実にチェックを実施できる体制を整えることで、飲酒運転のリスク回避につながるでしょう。

安全運転管理者には、アルコールチェック記録の保存が義務付けられています。記録方法には紙・Excel・クラウド型アルコールチェックサービスの3つの手段が挙げられ、それぞれにメリットと課題があります。

| 紙 | Excel | クラウド型アルコール チェックサービス |

|

|---|---|---|---|

| 導入コスト | ◯ 無料で始められる |

◯ 無料で始められる |

× 導入コストがかかる |

| 記録業務 | △ 手書きのためミスや漏れが起こりやすい |

△ 手入力のためミスや漏れが起こりやすい |

◎ サービスによっては手動登録が必要なく、簡単にチェックが完了 |

| 記録管理 | × ファイリングに手間がかかる |

× 誤ってファイルを削除するリスクがある |

◎ クラウドで一元管理ができる |

| アクセス | × 必要な書類を見つけ出すのに手間がかかる |

△ 適切にデータ整理ができていなければ、検索に手間がかかる |

◎ クラウド上のデータにアクセスして、検索機能で必要な書類を簡単に見つけられる |

以下では、これら3つの手段について解説します。

紙を使用する場合では、都道府県ごとの警察本部などが提供するPDF形式の記録表を印刷すれば、手軽に始められます。しかし、手書き作業は記録ミスや情報の漏れが発生しやすく、ファイリングや管理作業にも手間がかかります。

特に、運送会社など多数の車両を保有する事業所では、大量の紙記録が必要で管理業務が煩雑になるでしょう。紙はコスト面で比較的安価な反面、効率性や長期的な運用面で課題が残ると考えられます。

アルコールチェック記録にExcelを利用する場合にも、警察本部などが提供するテンプレートをダウンロードすれば簡単に活用できる可能性があります。日常的にExcelを使用する事業所であれば、スムーズに導入できるでしょう。

ただし、データをPC内に保存すると、PCの故障や誤操作によるデータ消失のリスクがある点には注意が必要です。また、Excelは手入力が中心となるため、入力ミスが発生しやすいというデメリットもあります。

クラウド型アルコールチェックサービスは、他の記録方法に比べて導入・運用コストがかかるものの、安全運転管理者の業務負担を大幅に軽減できると期待できます。クラウド上でデータの一元管理を図れたり、必要な際は迅速に記録を取り出せたりする点も特長です。

また、インターネットに接続できるデバイスがあれば、事業所以外からでもアクセス可能で、テレワーク環境にも対応しています。効率性を重視する事業者にとって、有力な選択肢といえるでしょう。

酒気帯び確認の記録・保存には、クラウド型アルコールチェックサービスがおすすめです。紙やExcelを利用する方法もありますが、ミスや情報漏れが生じやすく、入力作業にも手間がかかります。特に、複数の事業所や多くの運転者を抱える場合に、安全運転管理者の負担が大きくなるでしょう。

その点、クラウド型アルコールチェックサービスは、記録管理を効率化する便利な機能を備えており、負担軽減につながると期待できます。ここでは、3つの特長を紹介します。

クラウド型サービスを導入すれば、全事業所・全運転者のアルコールチェック記録を一元管理できます。一部のサービスでは、走行記録と連携することで、運行状況とアルコールチェックの実施状況を同時に確認・管理することも可能です。

万が一、アルコールチェックの実施漏れが発生しても、早期に把握し、適切な対応が取れると期待できます。また、大量の記録を効率的に管理できるだけでなく、必要な情報を迅速に検索し、閲覧することも可能になるでしょう。

クラウド型サービスには、事業所から離れた場所にいる運転者のアルコール検知状況を、リアルタイムで把握できる機能を備えたものもあります。

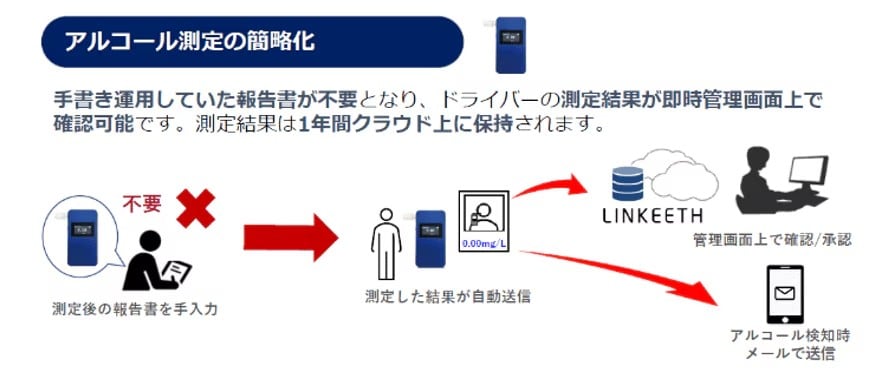

専用アプリケーションをスマートフォンにインストールし、検知器と接続して呼気を測定することで、その結果が顔写真とともに自動で記録される仕組みです。アルコールが検出された場合は、管理者に即時通知され、迅速な対応が実現すると期待できます。

クラウド型アルコールチェックサービスの導入は、安全運転管理者だけでなく、運転者にもメリットがあります。アプリケーションを活用すれば記録が自動で保存されるため、紙に手書きしたりExcelへ入力したりする手間が省けます。

忙しい朝の運転前でも短時間で簡単にチェックを完了して出発でき、業務効率化にもつながるでしょう。

アルコールチェックの手間を削減しながら、運転業務の安全性を確保したい企業には、NTTドコモビジネスが提供するクラウド型アルコールチェックサービス「LINKEETH(リンキース)」がおすすめです。

本サービスでは、ドライブレコーダーを用いた安全運転支援と車両動態管理、高性能の検知器によるアルコールチェック機能をクラウド上で利用できます。日報作成や勤怠管理など、他の業務システムとAPI連携することも可能です。車両と運転者の一元管理が実現し、安全運転管理者の大幅な業務効率化につながるでしょう。

本サービスを利用するメリットとして、運転者側では、スマートフォンのアプリケーションと検知器を連携させ、呼気チェックを行うだけで顔写真付きの結果が自動記録される点が挙げられます。入力作業が減り、入力ミスや記録漏れの防止が期待できます。

管理者側では、運行データやアルコール検知結果を1つの画面で確認でき、必要に応じてレポートを出力できる点がメリットです。

ここでは、「LINKEETH(リンキース)」の導入事例を紹介します。

建設業界大手の安藤ハザマは、約750台の業務車両を管理するなかで、運転者のアルコールチェック記録や運転日報の手書き作業が主流となっており、効率的な管理体制の必要性を感じていました。また、交通事故防止の取り組みを強化するために、運転者の状態を詳細に把握できる仕組みが求められていたといいます。

これらの課題を解決し車両管理DXを推進するために導入されたのが、クラウド型アルコールチェックサービス「LINKEETH(リンキース)」です。

導入後、全車両の運行・利用情報をクラウドでリアルタイムに管理・確認できるようになり、安全運転管理者の負担が大幅に軽減されました。また、日報の自動作成機能により、運転者が事業所で手書きしていた運転記録簿やアルコールチェック記録簿の記入業務が不要となり、業務終了後に直帰できる環境が整いました。

さらに、交通事故防止への取り組みが強化され、企業全体で安全性と業務効率の向上をめざせるようになった事例です。

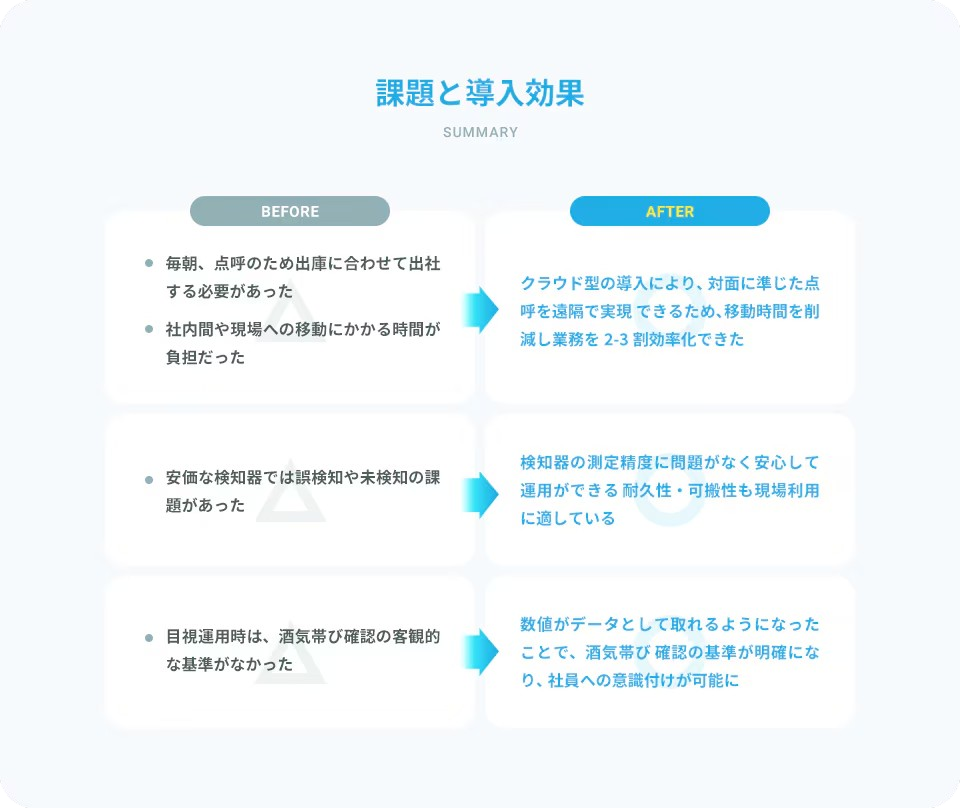

ビルマネジメントサービスや警備事業などを展開するヒトトヒト株式会社では、毎朝、運転者が点呼のために出社してアルコールチェックを受ける手間と時間が課題となっていました。17カ所もの拠点において、安全運転管理者と副安全運転管理者の2名体制での管理対応は、限界だったといいます。

このような状況を改善するため、クラウド型アルコールチェックサービス「LINKEETH(リンキース)」を導入。LINKEETH(リンキース)を活用し、運転者が遠隔地からアルコールチェックを実施して結果を記録できるようになり、移動時間の削減と出社時間の正常化が実現しました。

また、アルコールチェック結果が即座にクラウド上に記録される仕組みにより、記録業務の負担が軽減しています。数値データの可視化により酒気帯び確認の基準が明確になり、社員の意識向上にもつながったそうです。

現在では安全運転管理者の業務負担を分散できるよう、各拠点に補助者を任命し、効率的なアルコールチェック体制を整えています。

関連リンク

クラウド型アルコールチェックの導入で対面に準じた点呼を実現!点呼現場までの移動時間を削減し、1日の業務時間を2~3割効率化

本記事では、アルコールチェック義務化への対応や効率的な管理方法について解説しました。アルコールチェックは、飲酒運転を防ぎ安全な運行を確保するために欠かせない取り組みです。しかし、多くの事業所では紙やExcelで記録を管理しており、記載ミスや情報漏れが発生しやすい点が課題となっています。また、チェック状況を管理する安全運転管理者への負担も大きく、効率的な運用体制の構築が大切です。

「LINKEETH(リンキース)」では、アルコールチェック記録や運行データをクラウド上で一元管理でき、さらにはリアルタイムで運転者の状況を把握する機能も備えています。スマートフォンのアプリケーションと検知器を連携させることで、検査結果が自動的に記録され、手作業入力による手間の削減が期待できます。サービスの詳細については、以下よりお問い合わせください。

このページのトップへ