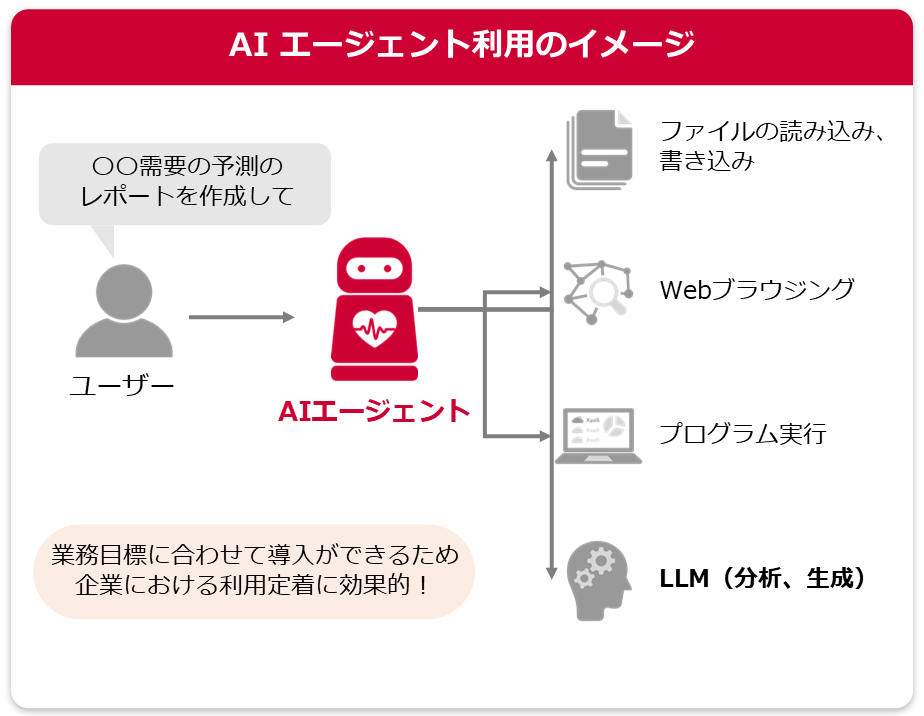

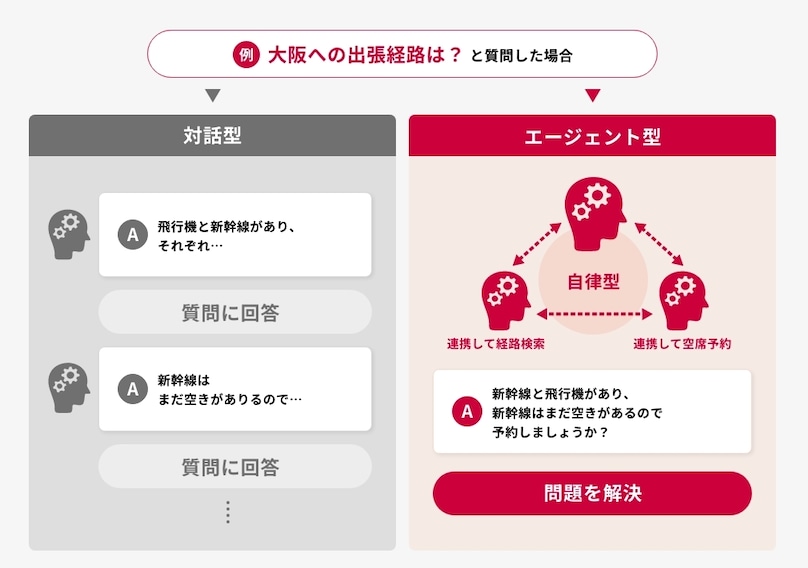

AIエージェントとは、人が事細かく指示を与えなくても、業務の目標を理解したAIが自ら計画を立て、さまざまなツールを自動的に使い分けながらタスクに取り組む高度な自律型ソフトウェアを指します。

昨今、「生成AI」が身近な存在となり日常的に活用する人も増えています。生成AIの主な目的はテキストや画像、音声といった新しいコンテンツを生み出すことです。

対するAIエージェントは、特定の業務目標を達成するために自律的に意思決定を行い、実行を繰り返すことで環境に適応し、問題解決や目標達成に向けて自律的に動作する点が特徴です。

たとえば、コールセンターでAIエージェントを使用するケースを想定してみましょう。オペレーターと顧客の通話中、AIエージェントは次のようなタスクを自動で行ってくれます。

- 会話内容に基づき、FAQのリアルタイム検索を自動で実施

- 通話後に会話を要約し、必要に応じて共有のためのナレッジを作成する

基本的にはオペレーターの指示なしで、一連のタスクをすべて自動で行うことが可能です。このようにAIエージェントを活用することで業務効率化につながり、オペレーターは応対品質の向上など、本来取り組むべき業務に集中しやすくなると期待できます。