「ドコモビジネスユーザー交流会2022 Day3」が2023年3月1日にオンラインで開催されました。

ICT教育に関心のある全国の自治体/私学の先生・子どもたち、学校関係者を対象に、NTTドコモビジネスが実施した「ドコモビジネスユーザー交流会2022」。これまでDay1、Day2と開催してきましたが、今回のDay3では学習アプリ(学習eポータル:まなびポケット/プログラミング教育: embot(エムボット))を活用した講演を行い、その後は参加者による意見交換会も実施しました。

教育×DXの可能性を探る

学習eポータルの導入で、教育現場がどう変わる?

会場では、最初に「まなびポケットで叶うICT活用」をテーマに、NTTドコモビジネス株式会社 スマートエデュケーション推進室の鈴木が講演を行いました。

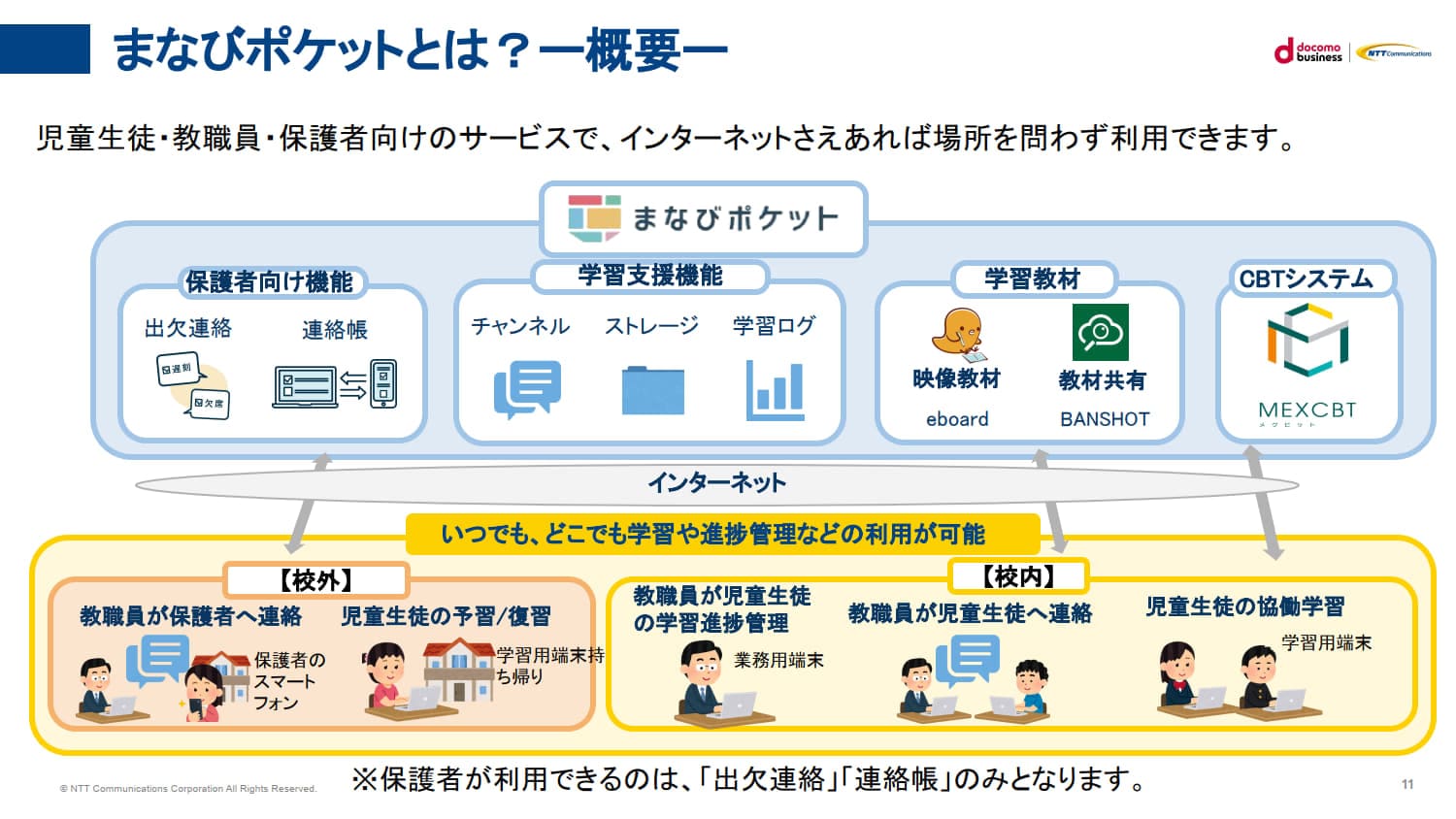

「まなびポケット」は最近よく耳にするようになった「学習eポータル(※)」の1つで、各社が提供するデジタル教材や授業支援ツールと連携するプラットフォームとなっています。先生が、生徒や保護者とオンラインで連絡を取るためのコミュニケーションツールなどは無料で提供しており、もちろん文部科学省CBTシステム(※)へのアクセスも可能。

※ 学習eポータル:学習の窓口、および連携のハブとしての機能など、初等中等教育に適した、共通で必要となる学習管理機能を備えたソフトウェアシステム

※ 文部科学省CBTシステム:通称MEXCBT(メクビット)と呼ばれる、文部科学省が開発したオンラインによる学習システムです。公的機関などが作成した問題を利用できます。

ICT活用というと…

「教育データの活用、まずは何から始めたらいいんだろう?」

「デジタル化することで、業務効率化につながるの?」

「使うことで効果はあるのかな?」

といった不安の声を耳にすることがありますが、その第一歩として鈴木が提案したのが、“生徒や保護者との連絡のデジタル化”です。

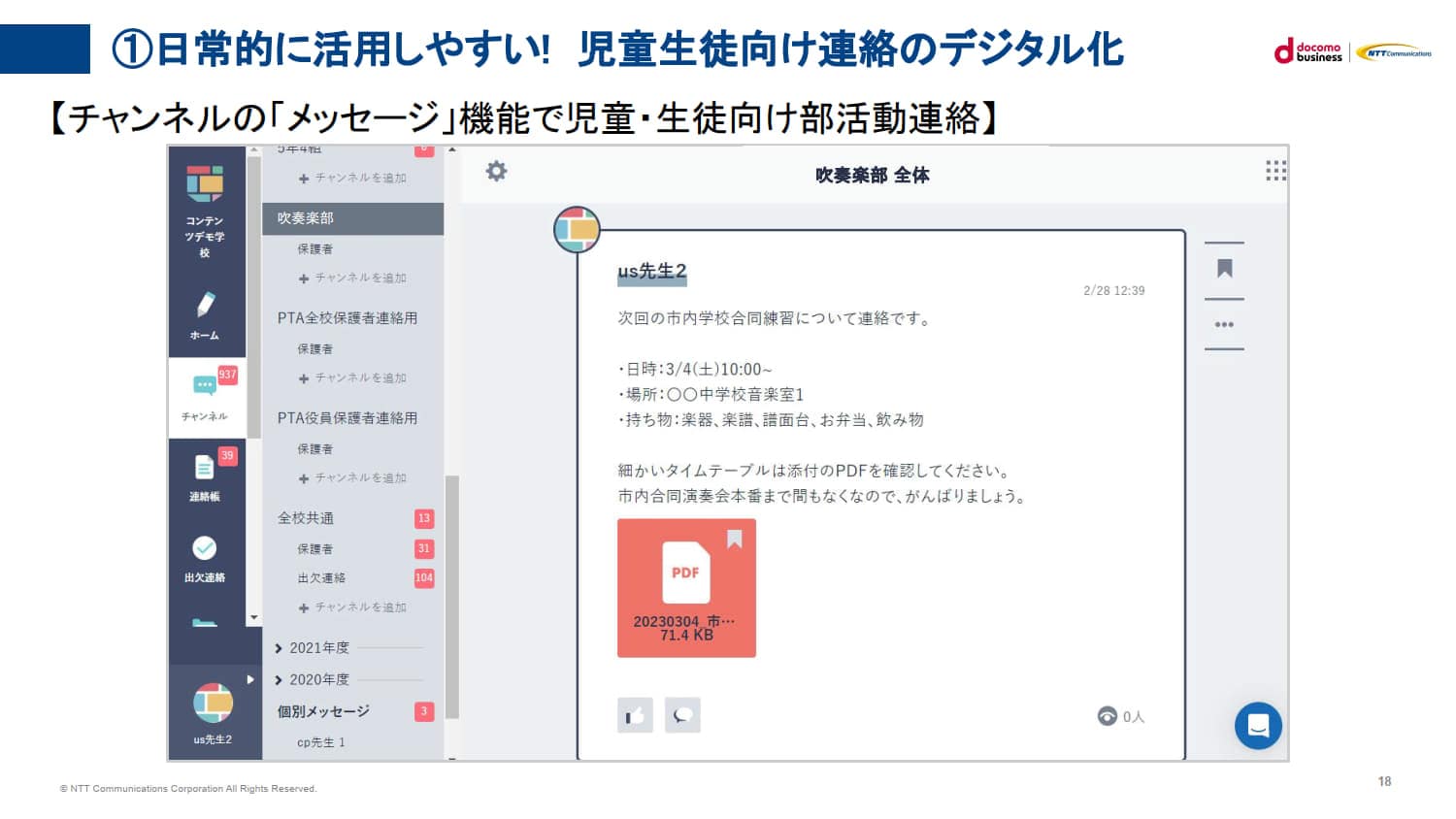

これは、「まなびポケット」では「チャンネル」や「メッセージ」という名前で提供されている機能で、指定の相手へとメッセージを一斉配信することが可能。例えば、朝の会での連絡、宿題の内容や期限といった、教室では黒板を使ってお知らせしているような連絡事項を、オンライン上で行うことができます。ファイルを添付して送る機能もあるため、部活動や行事のプリントをデータとして生徒に送ることも可能です。

こうした連絡業務はオンラインに置き換えることが比較的容易なので、「ICT活用の中でも日常的に利用しやすいテーマ」(鈴木)となっています。

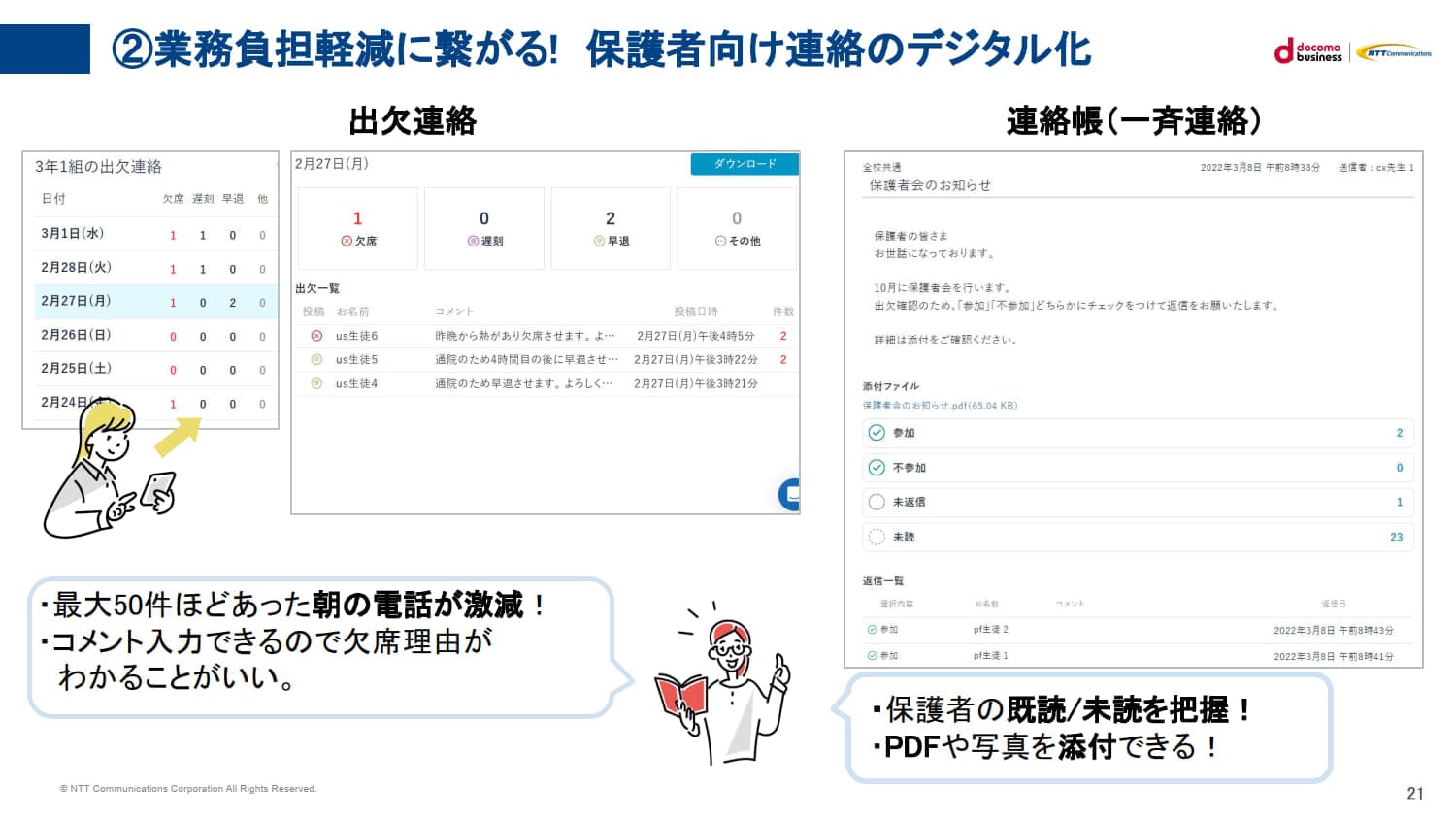

さらに、保護者向けの連絡については、オンライン化によって業務の負担を軽減できます。実際に利用されている例として講演中に挙げたのが、「出欠連絡」と「保護者向けの一斉連絡」です。

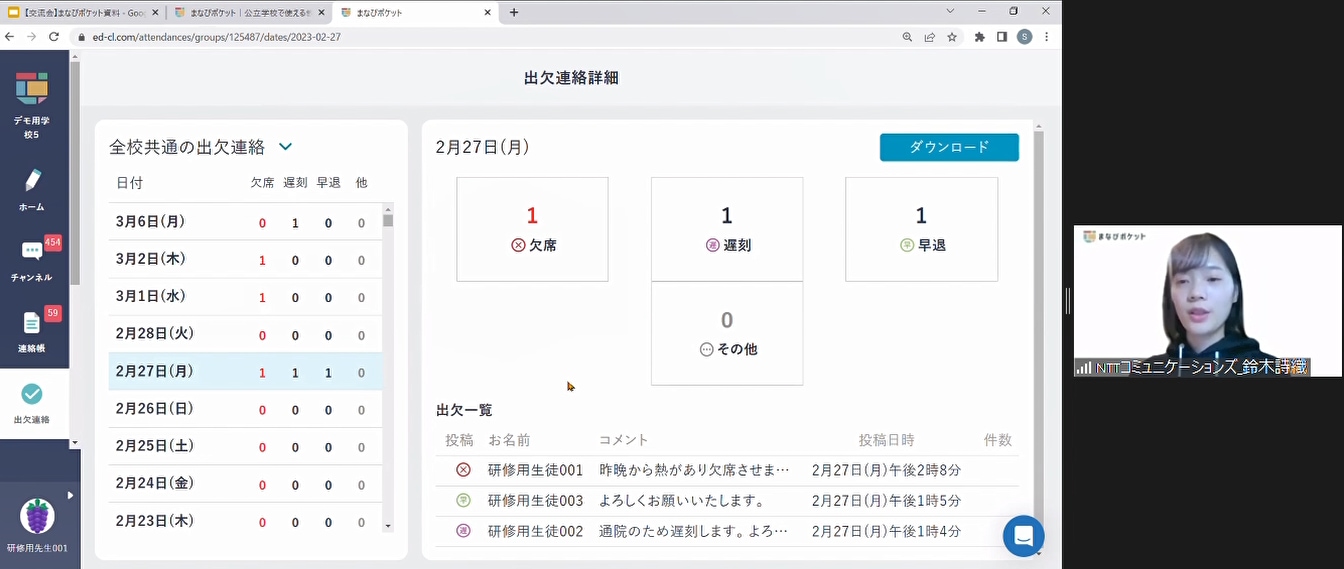

このうち、出欠連絡については、保護者が「欠席」や「遅刻」、「早退」といった児童・生徒のステータスを「まなびポケット」上で登録。その情報は集計されたうえで一つの画面上で学校側が確認することができ、保護者が記載した出欠の理由なども併せて表示されます。これによって、「最大で1日に50件ほどあった朝の電話対応を、ほぼゼロまで削減できた」ケースもありました。

「『まなびポケット』なら、保護者の方のメールアドレスを取得しなくても、連絡を取り合うことが可能です。保護者の方にはスマートフォンのアプリをご利用いただくことになるので、通知機能を使って連絡の見落としを防止することもできます」(鈴木)

“プログラミング的思考”が生徒の将来に重要、その身に着け方は?

鈴木に続いて、株式会社e-Craft 代表取締役CEOの 額田一利氏が登壇し、「プログラミング教育とは、これからのプログラミング教育に求められること」をテーマに講演が行われました。

e-Craftでは「embot(エムボット)」というプログラミングサービスを提供しており、さまざまな自治体や学校などで、プログラミング教育の教材として利用されています。

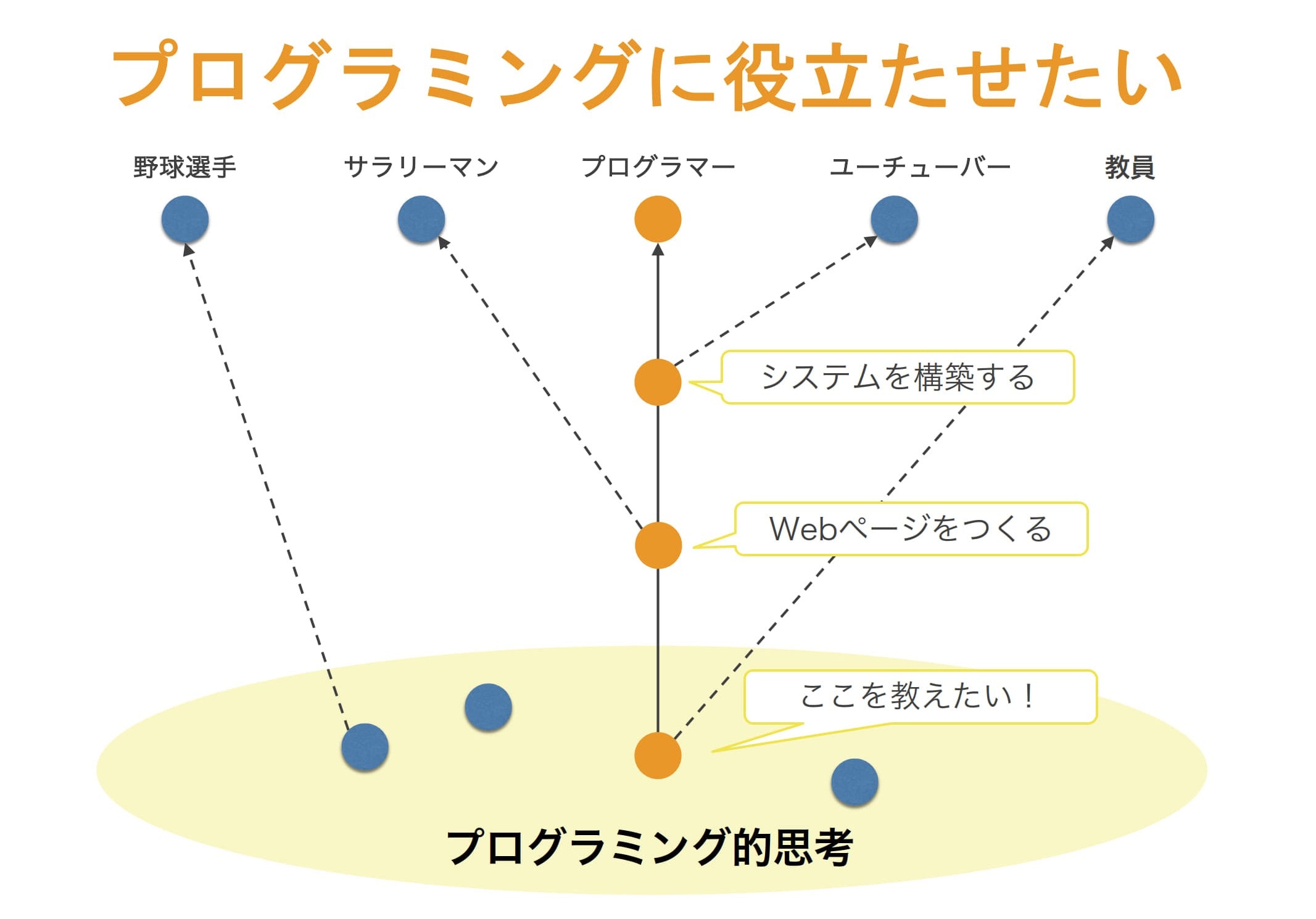

プログラミング的思考は範囲が広く、さまざまな学び方があります。学校にはいろいろな子どもがいて、将来の夢は多岐にわたるため、学校で学ぶプログラミングはプログラマーになるためのものである必要はありません。ですが、未来の世界はプログラミングが当たり前になります。そんな世界を生きる子どもたちが学ぶプログラミングは、プログラミングの理解にもつながるプログラマーの一歩目を学ぶのがよいと考えています。

このような額田氏の思いから開発されたのが、embotです。ブザーやLEDライト、モーターなどを、段ボールで組み立てたロボットに搭載。専用アプリ上で「ブロック」と呼ばれる動作の指示を順番に配置(=プログラミング)することで、“指定のタイミングで手を振る”というように、ロボットを動かすことができます。

「embotでは、“作りたいものが、いきなり作れる”ことを大事にしています。プログラミングは手間のかかるものですが、それを短時間でできるようにと開発しました。embotと、それを操作する端末はBluetoothでつながっているので、アプリとロボットの連動が見えやすくなっています」(額田氏)

さらに、プログラミング教育の実践例については、学校法人廣池学園 麗澤中学校の野口紘司先生が登壇し、embotを使った授業内容についての紹介がありました。

麗澤中学校では、すべての教室にアクセスポイントと電子黒板を設置し、生徒はChromebookを一人一台所有。生徒が対面/オンラインを選べる、ハイフレックス授業を提供するための環境を整備してきました。

冒頭で野口先生はプログラミング教育によって身につく、「先々を予想して、その計画に基づき、試行錯誤しながら進めていくこと」の重要性についてコメント。「このような能力は、プログラミング以外の場面でも必要になる」と、先の額田氏の意見に同意していました。

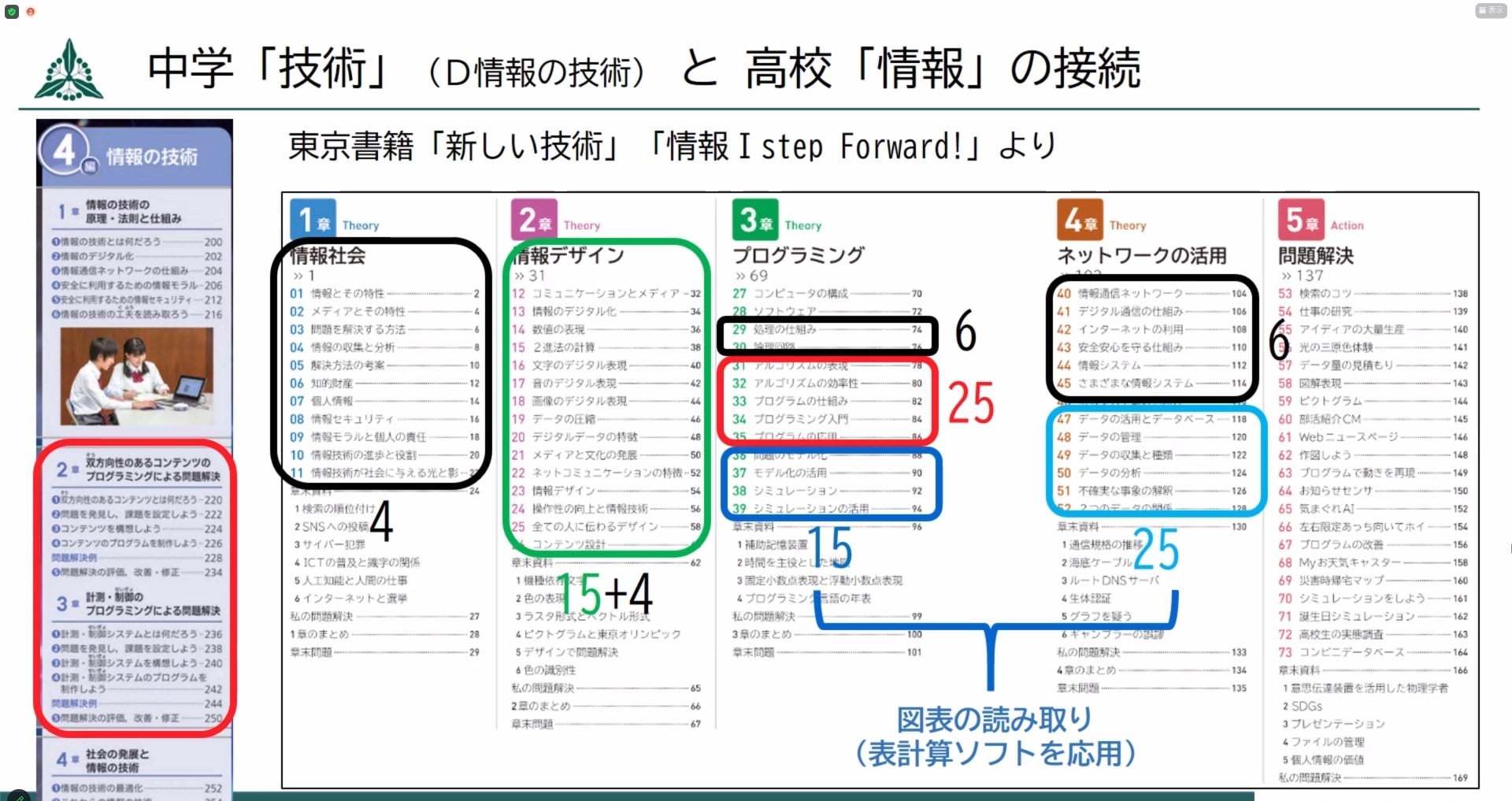

2025年には大学入学共通テストの教科に「情報Ⅰ」が追加され、プログラミングに関する問題に25点の配点が行われることになります。麗澤中学校の「技術」、および麗澤高の「情報Ⅰ」の授業で使用している教科書でも、プログラミングやアルゴリズムに関する内容が多くあり、「中学生の頃から学んでおいた方がよいのではないか?」と話していました。

麗澤中学校がembotを教材に採用したことについて、野口先生は以下のように4つの理由があるとしています。

- 「ボイス」「ニュース」「天気」といったWebAPIが利用できること

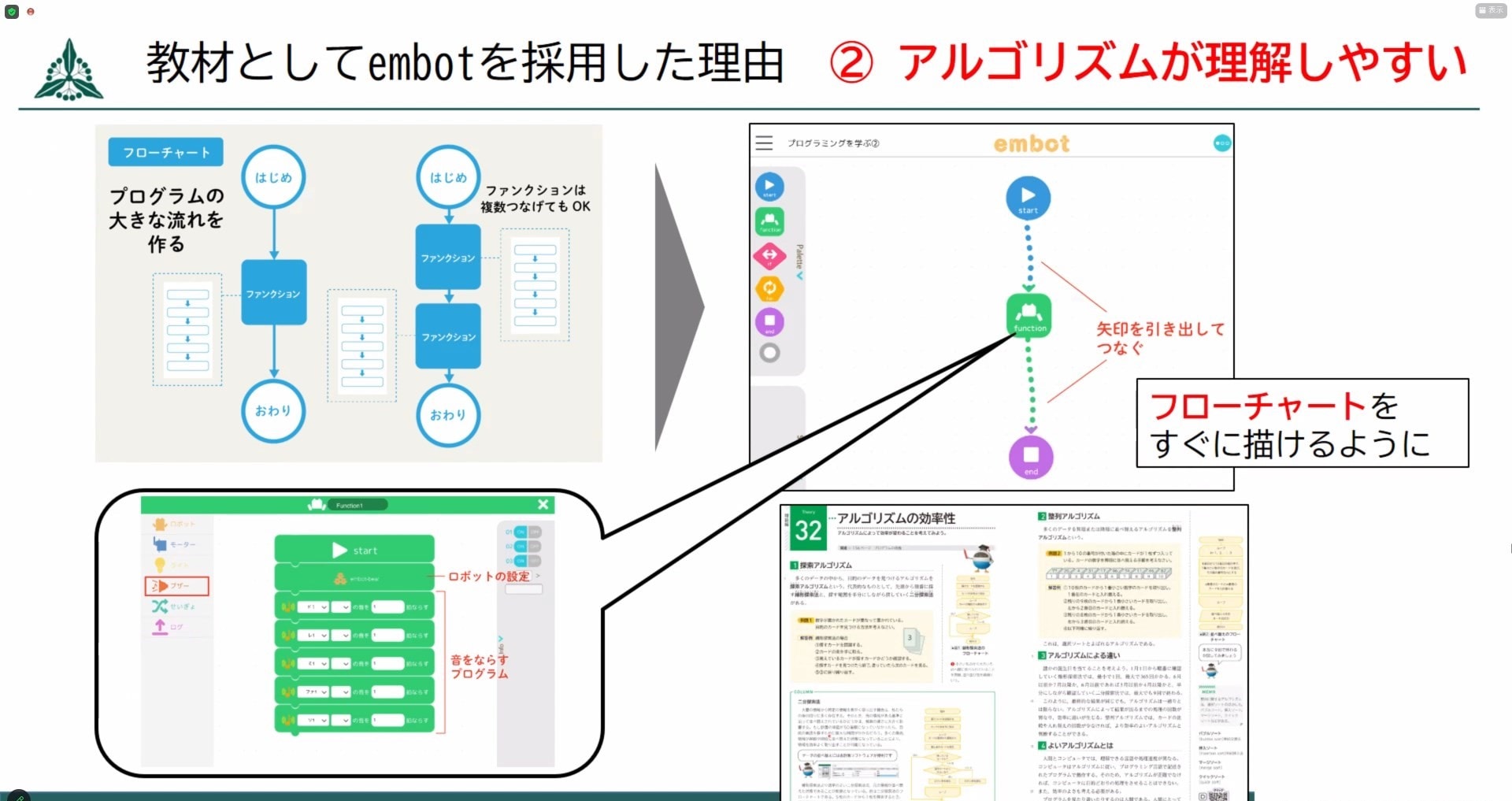

- アルゴリズムが理解しやすい

- 安価である

- 可愛くて愛着がわく

中学校の教科「技術」では、「ネットワークを利用した双方向性のあるコンテンツのプログラミングによる問題の解決」についての授業が行われます。この時にWeb APIを利用できると、プログラミングでできることの幅が広がるので、「生徒のアイディアを形にしやすくなる」とのことです。さらに、embotでは、プログラムの大きな流れに沿ってブロックを配置していく構造になっているため、アルゴリズムを理解した上で、フローチャートを描く力も身につくといいます。

その上で、embotは1体が数千円程度、アカウント使用料も月額数百円と安価で、は全クラスで使いまわせること。段ボールで作るロボットが愛らしい外見をしていることから、生徒が愛着を持って意欲的に取り組んでくれることも、大きなポイントだと野口先生は話していました。

プログラミングの全体構造はフローチャート構造になっている

麗澤中学校では、1年生の「技術」の教科における「ネットワークを利用した双方向性のあるコンテンツのプログラミングによる問題の解決」について、全6回にわたる授業を実施。まずは、野口先生が「明日の最高気温が2度上がる場合には赤いライトを、それ以外では緑のライトを点灯させる」というプログラムを紹介して、これを生徒に改良させました。

最終的には改良したプログラムの内容を生徒がスライドにまとめ、それぞれにアドバイスなどのフィードバックを行ったそうです。こうした一連の授業を通して、麗澤中学校では生徒がプログラミングやその改良に興味を持つことができました。

意見交換会で交わされた“現場の声”

その後は「まなびポケット」と「embot」のルームに分かれて、参加者による意見交換会を行いました。

オンライン操作と、視覚で把握できる便利さを体験

「まなびポケット」についての意見交換会では、参加者がデモアカウントを使って、実際にサービスへとログイン。まずは「ユーザー交流会」チャンネルに、それぞれが自己紹介のメッセージを投稿することで、オンライン上での交流の場としての利用を体験しました。

その後は鈴木が保護者役となって、“保護者側から欠席の連絡を行う”、“連絡帳機能で保護者に連絡を取る”という2つのデモを行いました。これらの機能では出欠結果の集計などが自動で行われるため、「保護者からの回答を、視覚的に把握できる」(鈴木)のが大きな魅力となっています。

なお、「まなびポケット」では“出欠情報をExcelにデータを出力することができ、校務システムへの転記をスムーズに行うことが可能です。

プログラミング教育に悩む先生方からの意見とは

一方、embotについての意見交換会では、e-Craftの額田氏に対して、麗澤中高の野口先生から「embotを使った授業における指導案があった方がよいのでは?」とのコメントがありました。

これについては、意見交換会に参加していた他の先生も同意見のようで、情報を集めるのに苦労しているそう。さらに、プログラミングに苦手意識のある教員もいるため、「実際に機材に触ることができる研修会があると、導入を検討しやすい」という声もありました。

「指導案については、私どもでも積極的に集めて公開していますが、それを実際にお話しさせていただく機会を、なかなか用意できないでいます。事例をホームページに掲載するだけでなく、今後はサポートの機会も増やしていきたいですね」(額田氏)

その他、プログラミング教育の現場における課題については、野口先生をはじめとした参加者の方から、以下のような声がありました。

「幼稚園でも使えるように、使っている文字を全てひらがなにしてほしい」

「プログラミングの結果をクラスみんなで見られるように、オンラインかつクラス単位で共有できる機能がほしい」

まとめ

教育の場で向き合う、先生方の声を反映したサービスに

意見交換会が終わったところで、「ドコモビジネスユーザー交流会2022 Day3」は閉幕となりました。ICT教育やプログラミング教育の未来において、「まなびポケット」や「embot(エムボット)」のような学習アプリは今後、大きな役割を担っていくでしょう。NTTドコモビジネスでは、今回参加していただいた教育関係者の方々の声をもとに、さらにサービスを磨き、子どもたちの可能性を広げるお手伝いを行ってまいります。